【古镇】元通古镇长龙飞天‖袁征

元通古镇长龙飞天

袁 征

在川西平原西北部,坐落着一个古老的场镇。甲辰龙年到来时,镇上的长龙风筝平地而起,翱翔蓝天,被川台和央视推上银屏。

这个镇子,就是崇州市元通镇。2019年1月,元通镇入选第7批中国历史文化名镇。目前,元通古镇是国家4A级旅游景区。

四川卫视报道成都崇州长龙风筝“牵”出幸福年(徐波 截屏)

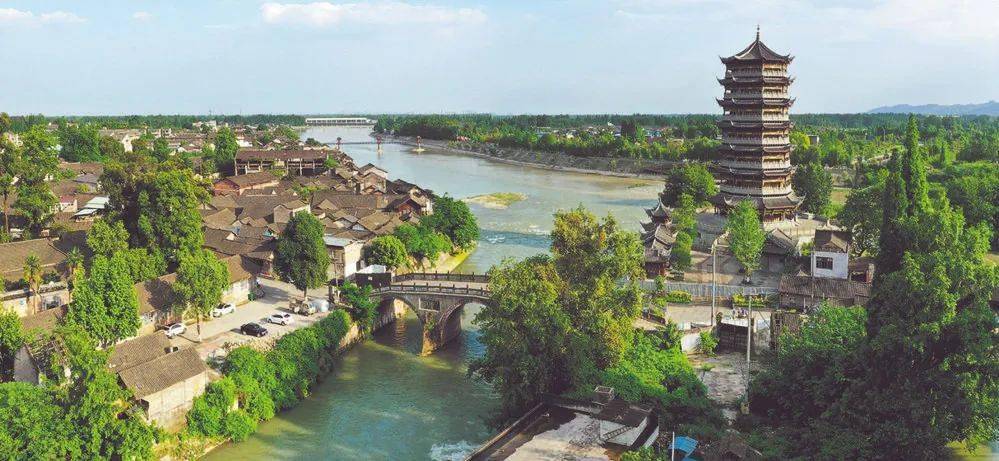

从成都市区驱车前往崇州,当司乘人员的视线里出现不同颜色的江水汇合在一座宝塔脚下时,便知道元通古镇就要到了。这座典雅大气的7层宝塔名叫元通塔,是元通古镇的地标性建筑,它为想要探寻古老场镇的人们标明了方向。

崇州市元通古镇元通塔(图源:成都日报)

元通镇三面环水,一面靠山,距成都市中心约65公里,距崇州市区约11公里。全镇总面积48.48平方公里。截至2021年10月,元通镇辖3个社区、7个行政村,户籍人口35389人。镇人民政府驻永渠北街204号。

央视财经频道报道成都崇州元通古镇“龙”年上新了(徐淑琴 截屏)

东汉,元通镇一带已有邑聚。

晋永和三年(347),设水渠乡。

南宋时期,更名涌泉乡、济兴乡。

明代属大罗、景德2场,后合并为圆通乡。

明正统元年(1436),设圆通场。

民国二十九年(1940),改为元通镇。

1950年11月,镇改乡。

1953年6月,增设元通镇。

1958年8月,元通乡、镇合并为元通公社管理委员会;同年9月,何家乡天花、玉圭、协力、文艺4村划归元通公社。

1963年,析置元通镇。

1985年2月,元通公社并入元通镇。

1993年,何家乡并入元通镇。

2019年12月,公议乡并入元通镇。

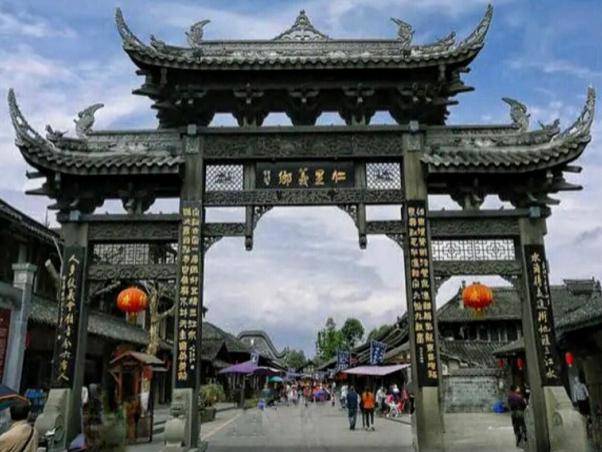

元通古镇仁里义乡牌坊(袁韧 摄)

元通镇地势东南偏低,西北偏高。东部北起清溪村,经三宝、汇江、石梯3村,有一条从北至南的高埂(俗称杠坎),高出2米有余。境内最高点位于兴店村1组,海拔594米;最低点位于红瓦村6组,海拔570米。

元通镇属亚热带湿润性季风气候,其特点是气候温和,四季分明。多年平均气温15.8℃,1月平均气温5℃,7月平均气温25.5℃。年均无霜期283.9天,年均日照1158.8小时,年均降水163毫米。

元通镇有农业耕地面积17640亩,已探明地下矿藏有石灰石、陶土等。其中石灰石储量3500多万吨,陶土资源储量1.5亿万吨。

元通古镇一隅(袁俭 摄)

元通镇水资源丰富,境内有西河、味江河、泊江河3江汇注。

西河,古称文井江,起于汶川,经苟家、万家、怀远,由西向东从兴店村入境。全长1.5公里,最大流量1300立方米,最小流量3立方米,灌溉镇内面积4500余亩。

味江从都江堰经街子、上元,在景德村入境。全长2.3公里,最大流量1100立方米,最小流量2立方米。

泊江河起源于松潘县,经都江堰后属外江,再经中兴、安龙在镇内三宝村入境。全长4.3公里,最大流量1400立方米,最小流量3.5立方米。

元通古镇一隅(孔海京 摄)

元通古镇沿江而建,分为江北和江南两部分。主街位于江北,明清建筑在这里最为集中。挑出的灰色飞檐和高大的猫拱,在青瓦屋顶上隐约出现。暗红色的门板和灰色的石柱,撑起了连排黄褐色木制门面。屋面高低起伏,两层屋檐有之。更有高大的弧形风火墙围成的院落间或在连排小青瓦房屋间,位列宽阔街面两侧。

元通古镇的街名很有特色,如长寿街、麒麟街、半边街、东盛街、增福街、涌泉街、双凤街等。

元通古镇的特色美食主要有冻糕、叶儿粑、汤麻饼、豆腐帘子、羊马渣渣面、小书油花、花椒土板鸭、石观音板鸭、天主堂鸡片等。

元通古镇不是很大,无论游人从哪里进入,总能汇到人气最旺的麒麟街上。逢场赶集时,竹竿撑起的凉棚下堆着各式传统百货,还有各种活色生香的故事……

元通古镇一隅(曾瑞炎 摄)

元通古镇的中心地带矗立着一座字库塔,也叫惜字宫。先民们认为,字纸不可秽用、糟蹋,否则会得罪神灵,受到惩罚并祸及子孙。所有用过的字纸或废书都应当捡拾起来,集中放到一个地方,让其“羽化成蝶”。字库塔的修建、使用和维护,寄托了元通人崇文尚雅的精神追求。

元通古镇字库塔(陈玉琼 摄)

古时,元通镇是一个重要的水运码头。文井江、味江、泊江在此合为汇江。逆流而上,可达怀远镇、街子镇。顺江而下,经崇州城区至新津龙王渡,然后进入岷江。通过航运,使元通镇的土特产远销乐山、宜宾、泸州等地,也由此运回大量的外地货物。当时,元通镇每天至少有60艘船只在江面上航行。民国《崇庆县志》记录的盛况是:“商贾殷阗,廛栉比,江中舳舻上下转运无歇。”

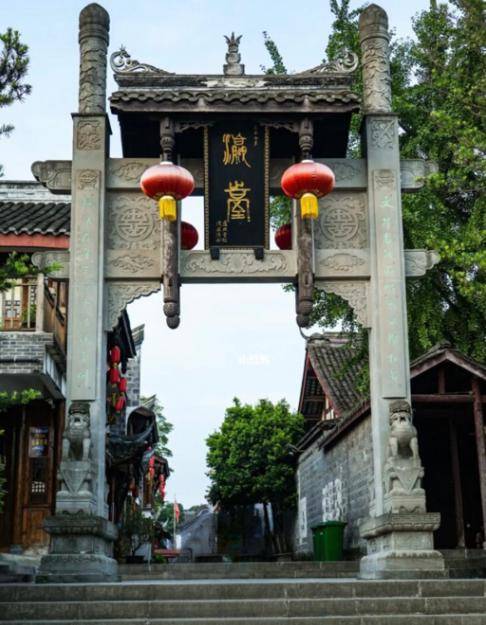

元通古镇瀛台牌坊(徐文河 摄)

作为一个重要的物流集散地,元通镇自古商业繁荣。古码头位于元通镇中心临河一带,沿岸人家前店后码头,连绵两公里。站在索桥上可以俯瞰辽阔的江面,并可以看到岸边的一座座吊脚楼。

元通古镇一隅(高香云 摄)

这里的上千户人家临河而居,家家户户的后院都有石阶通向河边,颇有一番江南水乡的韵味。曾被任命为四川制置使兼知成都府的南宋诗人范成大奉调回京时,乘船东下,沿元通至新津,将所见所闻写成《吴船录》,其中描绘道:“江水分流,滩声聒耳。人家悉有流渠修竹,易成幽趣。”

元通古镇一隅(吴疆 摄)

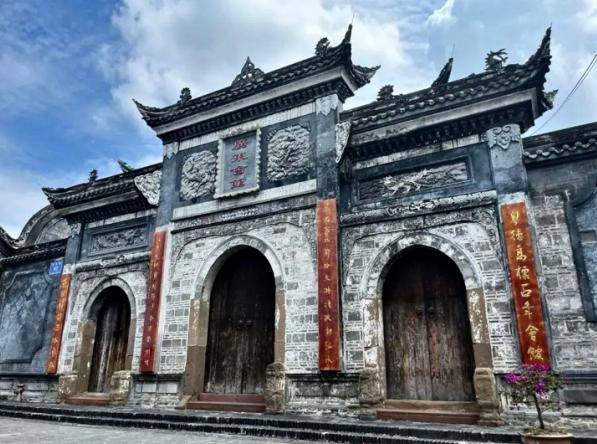

由于旧时元通镇物产丰富,水运交通便利,因而这里商贾云集。清朝初年,各省客商来此建造会馆,从事商贸活动,留下了曾经繁华的印记。如今,在元通古镇双凤街上,完整保留着一个颇为壮观的广东会馆。

元通古镇广东会馆(王晓宇 摄)

沿元通古镇半边街走到尽头,可见一座中西合璧的建筑。这是清代时期法国传教士开设的一家当铺,中间镶嵌着“光风霁月”4个汉字,门楣上有一串拉丁文。楼上的圆孔是瞭望孔,它是用来“望风”的。土匪们一旦踏过永利桥,就能被发现,当铺便可提前做好防备。据说,经济繁荣时,元通古镇上的当铺达7家之多,见证了元通镇古代水陆码头的繁荣。

元通古镇当铺(胥魁 摄)

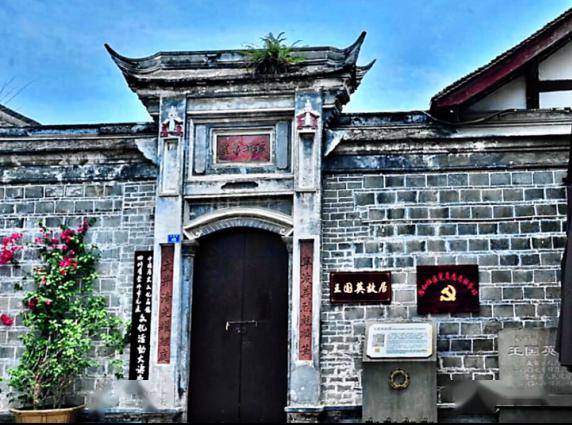

元通古镇不仅有“千年小成都”“活着的清明上河图”之美誉,而且因鸦片战争中血战英军的王国英将军而闻名。

保存300余年的将军府邸木梁厚重,石墙硬朗,无言地显露着对王老将军在国家危难时勇于赴死的尊崇。

王国英故居没有让人敬而远之的官宅之气,弥漫着一种平易近人的亲切感。整座建筑为川西平原常见的穿斗式结构,进深约7米,通高5.2米。当中立着雕花的柱头,厢房、大门、门厅、正厅均小巧玲珑。

由于王国英是秀才出身,其故居的天井中花台雅立,月照西窗,缭绕着尚武人家所没有的一股书卷气息。院子周围一株株古楠木、皂角、银杏、桉树、榕树栉风沐雨,宛若守卫林立。

故居里,清道光皇帝御题的“马革裹尸才算死,麟编载笔俨如生”的匾牌,笔力遒劲,古朴厚重,为王国英这位旧时抗击入侵外敌的四川英雄作了注脚。

故居门柱上有清末民初四川经史学者罗元甫所题对联曰:“宁波义烈彪麟笔,文井清江耀鲤庭。”

2013年9月28日,王国英故居被成都市人民政府公布为第5批市级文物保护单位。

元通古镇王国英故居(罗梅 摄)

在元通古镇麒麟街北侧,坐落着一座十分完整的天主堂。该教堂建于光绪二十九年(1903),除大门为哥特式,顶竖十字架外,其他全为中国传统木结构形制。礼拜堂及经坛均为单檐歇山式屋顶,礼拜堂抬梁结构,通高9米,占地200余平方米。后院一楼一底,木结构单檐悬山式屋顶,穿斗梁架,通高10米有余,宝壁装修,转拐楼梯设瓜柱,十分古朴。

元通古镇天主堂(陈实 摄)

元通古镇的永利桥横跨泊江河,下临文井江。它始建于明代,重修于清嘉庆年间,民国二十七年(1938)再经修缮。砖石结构,3孔拱桥,桥长29.3米,宽8米,拱高1.15米。桥墩圆雕鳌形,雄浑粗犷。柱顶分别圆雕羊、狮、蛇、仙桃、葡萄及土地菩萨等,桥北残存桥楼两间。该桥为崇州市仅存的一座石桥。

元通古镇永利桥(徐华 摄)

在元通古镇麒磷街南侧有一个黄氏宗祠,占地838.3平方米。这是元通大姓黄家之祖宗祠堂,建于民国三年(1914)。门厅临街面阔4间18米,中设大门,门宽3.55米。门厅后以露天过道与后院连接。二门为砖石结构,门柱有四川著名学者林思进题写的对联。门后过厅半坡抬梁梁架。正厅木结构单檐硬山式屋顶,抬梁梁架,7架椽柱。面阔3间28米,前室进深5.4米,后室深6米。前室厅上设卷棚。花脊鸱吻,覆钟式柱础。正厅后有小院。正厅前右侧厢房5间17.7米。四周封火高墙,门厅部分为拱脊。院内布局疏朗,宽敞明亮。

元通古镇黄氏宗祠(罗燕芳 摄)

位于元通古镇麒麟街117号的罗家大院,坐西向东,前临街道,后靠汇江古码头。这是川西民居中保存最完好的建筑之一,也是一座清末民初典型的商住两用建筑。现存清代砖木结构建筑2000多平方米,堪称“豪宅”。

罗氏家族的先祖在“湖广填四川”时迁居元通镇青石村。清末民初,罗家的小儿媳朱氏毕业于成都女子中学,接受新思想教育,不仅组织女兵参加过保路运动,还特别善于经商。罗家一时富甲一方,便修建了此豪宅。门面作商业经营,楼下有主人起居室、厨房、库房等,楼上还有客房供客商就餐和住宿。

罗家大院建筑群是清代士绅、商家身份、地位、生活的象征和缩影,现已列入四川省文物保护单位。

元通古镇罗家大院(罗燕红 摄)

元通古镇汇江桥是川西有名的铁杆桥,原在增福街南口,重修于清光绪二年(1876)。1986年7月,移于双凤街口今址,按原貌建造。桥长156米,宽2.5米,横跨文井江。桥身3墩4孔,墩上均有桥亭。两端各有桥亭为三叠桥牌楼式,中脊歇山顶。垂脊上塑禽鸟,塑人物戏文,花脊鸱吻。侧脊四角赞尖,爪角飞檐,塑带枝葡萄,屋面亦塑人物戏文。通宽8.2米,进深3.4米,高5.8米,两端相同。江心墩亭为歇山式屋顶,爪角鸱吻,屋面塑仙鹤等。侧墩为单檐卷棚顶,无雕塑。墩上亭均宽4.5米,深2米,高7.8米。桥身两端有30米长的引桥,引桥端蹲石狮扎紧、固定钢绳,以承托桥绳上之路板。

清光绪年间,崇庆州知州沈恩培站在汇江桥上书写元通曰:“岷江风浪走如雷,铁索桥横一道开。驱使鱼龙归海岛,好看云水映楼台。谁施砥柱回澜力,稳度高车驷马来。同上桥头频眺望,安危须仗出群才。”

元通古镇汇江桥(刘志坚 摄)

元通古镇里的崇州道明竹编、怀远藤编等遍及古老的街巷,它们曾经都上过央视纪录片。大到背篓斗笠,小到竹篮扇子等人们日常生活用的各种小物件,品种齐全。买一两件带回家使用,别有情趣。

元通古镇一隅(刘一曼 摄)

近日,一位花甲艺人的身影出现在元通古镇的集市上。他名叫高加辉,是四川省非物质文化遗产“金鸡风筝扎制技艺”代表性传承人,获得过成都市“十大风筝放飞王”等称号,参加过全国各类风筝比赛并多次获奖。

随着甲辰龙年的到来,高加辉愈发忙碌起来。由他纯手工打造的长达108米的龙年特制风筝翱翔在各大新春活动现场,为游客们带来了龙年惊喜。

央视财经频道报道省级非遗传承人高加辉在成都崇州元通古镇上展示长龙风筝(彭芳 截屏)

崇州的金鸡风筝距今已有300多年制作生产历史,因其工艺精湛、模样俊俏、色彩鲜艳,深受当地人的喜爱。

四川卫视报道省级非遗传承人高加辉介绍长龙风筝的制作过程(高玉碧 截屏)

2024年春节,崇州金鸡风筝以一种龙头形象出现在元通古镇的集市上。这一款长龙风筝刚一亮相,就成了人们目光的焦点,尤其吸引了众多的小朋友。

央视财经频道报道成都崇州元通古镇“龙”年上新了(张英 截屏)

高加辉说,虽然这架由100多片手工画片加龙头组成的风筝长达108米,但是整体重量不到2000克。即使在风力较小的天气里,也能将其放飞上天。

央视少儿频道报道省级非遗传承人高加辉在成都崇州元通古镇江边放飞龙头风筝(齐筱玲 截屏)

目前,金鸡风筝有硬翅、软翅、三角、现代等7大体系170多个品种,春节前订单量持续增加,不断销往国内外市场。

四川卫视报道成都崇州长龙风筝“牵”出幸福年(徐波 截屏)

遨游在元通古镇高空中的彩色长龙,展开矫健的身姿,欢迎大家的到来!

写于2024年2月24日

参考资料:

1.《江水伴时光,悠悠流淌,成都周边崇州元通古镇一日游全攻略》,枫行旅世界,2023年9月8日.

2.李卓婕,《这座商住两用的豪宅建在崇州这条街……》,今日崇州,2023年8月21日.

3.《成都元通古镇旅游攻略》,2023年4月20日.

4.《放飞风筝的人》,金台资讯,2023年3月17日.

5.姚蕾,《崇州元通:清末民初“小成都”(上)》,方志四川,2018年12月14日.

6.《元通镇》,百度百科.

7.《王国英故居》,百度百科.

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:袁 征(1955年生于北京,祖籍四川阆中,现居成都。退休前为四川省人民检察院副巡视员)