【名镇名村】走,去成都北门第一大场赶场!||龚珂仪

走,去北门第一大场赶场

龚珂仪

青龙场,静卧于成都东北方平原与丘陵的交界。作为成都北门第一大场,青龙场之名与起伏的山丘和蜿蜒的溪流紧密相连。传说中,苍翠的山脊如龙潜藏,流水滋养了千年的烟火。古时,这里是先民依山而居的沃土,水利智慧让阡陌化作良田;近代,铁轨的轰鸣打破了田野的寂静,将市井的喧嚣推向了时代潮头。如今,地铁从昔日的稻田下穿行而过,仿佛时光在这里折叠。青龙场的故事,既是自然的馈赠,也是人与土地的共生。

1910年或1911年,冬春之交的青龙场集市(图源:[美]路得·那爱德摄)

青龙潜古蜀 场镇启千年

“青龙”之名,充满神秘色彩,其由来众说纷纭。有人说,它源于北边草木青青的回龙山,那一抹葱郁的绿意赋予了这片土地灵动的气息;也有人认为,是因“左青龙,右白虎”的说法,与昭觉寺左边的“青龙包”紧密相连;更有充满奇幻色彩的传说,称曾有青龙翱翔天际,此地因而得名。

关于青龙场的起源,虽少见诸史书,却在口口相传的传说中源远流长。

其历史可追溯到古蜀时期,传说混沌初开之时,一条黛青色真龙降临于此,幻化成山丘。后人将龙头所在称为青龙包,并在龙脊背处修建了回龙寺。

西汉扬雄在《蜀中记》中记载“杜宇自天而降,号曰天隳”,而天回镇原名天隳镇,位于青龙场以北。杜宇以天回山为中心,布下龙虎局,青龙包在其左侧,白虎山在右侧,这一说法为这片土地增添了神秘色彩。

在青龙场的变迁过程中,昭觉寺无疑是一个重要的地标。早年,青龙场最初只是一家小店。后来,附近修建了“法王寺”,寺主将周边的山丘、溪流等赋予了“青龙”相关的名字。比如,左侧两里处的小土丘被称为“白虎山”(今双水碾街道双水村地界,后改为“羊子山”),右侧紫算寺院的大小山丘合称为“青龙包”,寺院左侧流经小店旁的小溪成了“青龙小溪”,沟上的石板小桥也叫“青龙小桥” 。

唐贞观年间,唐太宗李世民赐“昭觉”二字给寺院,“法王寺”自此更名为“昭觉寺”。为弘扬佛教,唐王赐田并修建道路,一时间,烧香拜佛者和过往行人络绎不绝,小店生意兴隆。随后,药铺、千杂饮食铺、“狮子楼”等纷纷兴起,逐渐形成半日集市。

到了清同治十二年,“湖广填四川”促进了农村生产力发展,人口增多,形成街巷和农贸市场,青龙场经朝廷批准成为场镇。因靠近青龙包,人们便以“青龙”命名,还约定俗成以农历三、六、九日逢场。青龙场的文化底蕴深厚悠远。1958年以来,考古发现战国铜剑、汉代回纹砖、唐三彩陶俑等文物,印证此地为古蜀文明的重要节点。居民对“青龙”二字情有独钟,商铺、茶馆皆冠以“青龙”之名,万家灯火中,“青龙”意象无处不在,成为场镇的精神图腾。

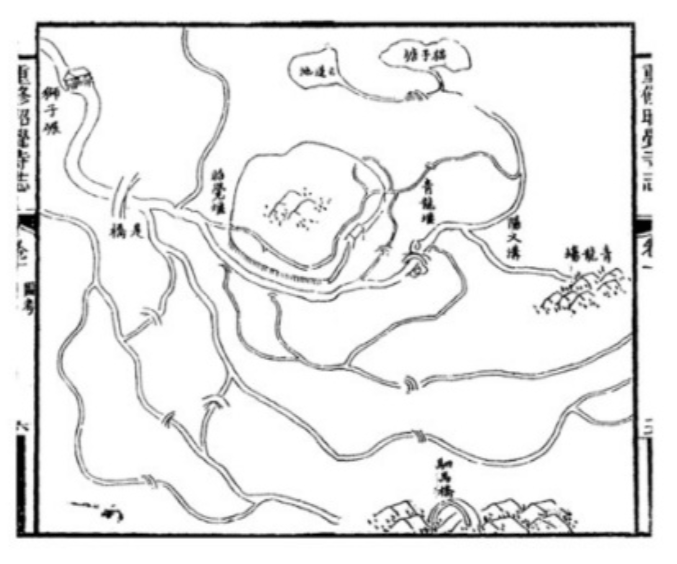

清·释中恂、罗用霖编《重修昭觉寺》载“水利全图”,光绪二十二年(1896)刊刻本(图源:《青龙场》)

禅心引水脉,铁轨兴青龙

青龙场的故事,始于流水而兴于铁轨。据《重修昭觉寺志》卷一“水利”记载,明末清初,昭觉寺丈雪禅师带领众人开垦荒地时,面临缺水难题。于是,他溯渠十五里许,发现长堤塌陷,便毅然捐出衣钵,率领众人耗时四个月,修筑了“石递堰”(又叫“石梯堰” )。此后,每年春分都有祭堰仪式,一直延续到光绪年间。在石递堰的基础上,丈雪禅师又修筑了“昭觉堰”。昭觉堰不仅满足了寺田灌溉需求,多余的水还惠及了华阳下坝的粮民。康熙十七年,昭觉寺方丈彻纲佛冤向师父丈雪通醉请示说:

“连年不熟,加以徭繁,有穷民四十七户意欲别往。米赈之。”

据此可知当时已有约五十户佃户,可见其田土规模之大。

嘉庆十五年,昭觉寺租田户、堰长曾在位之子曾绍先写下《堰记》,记载了康熙九年裁撤华阳并入成都县后“成华”这一地域称谓的由来,更指出丈雪所开昭觉之水灌溉了成华东北隅上下两坝粮田,“盖成华东北隅上下两坝粮田之水源,缘起昭觉”。《古昭觉堰水源碑记》说“窃以成华两邑水源,各分成都……”而自丈雪开一脉昭觉之水,就这样把成华连缀在了一起,以至数百年后,有了今天的“成华”。

除了水利,铁路的到来更是给青龙场带来了翻天覆地的变化。1952年年初,铁路修到了青龙场。7月1日,成渝铁路通车,宝成铁路也从成都端动工。1958年,宝成铁路修通后,在青龙乡境内的八里庄设立了成都东站(货场站),它是成都铁路局成都北站管辖的货运一等站,成渝铁路、成昆铁路、达成铁路三条干线都在此交汇。

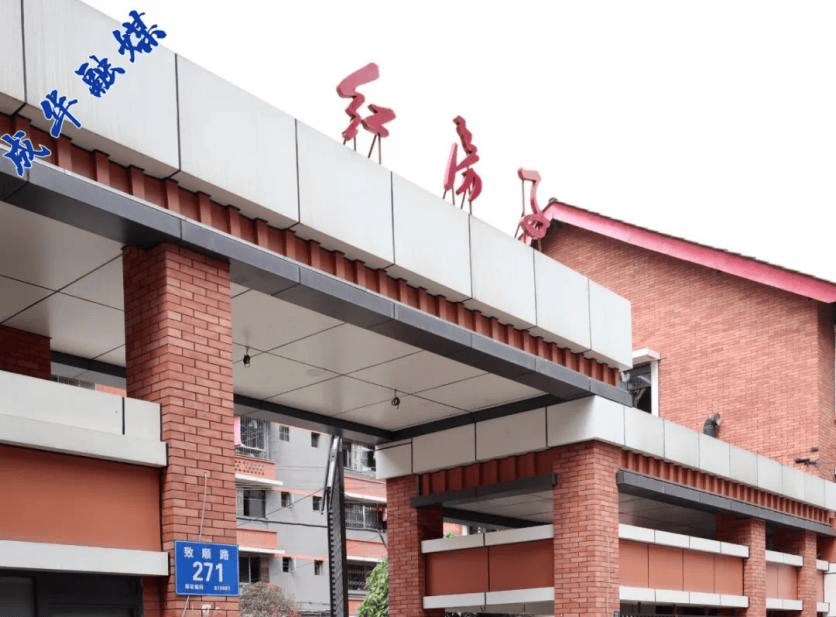

火车的通行,让青龙场的人们生活发生了巨大改变。周边形成了众多批发市场,其中最著名的当属二十世纪八十年代名震一时的荷花池批发市场,它就位于青龙场管辖范围内。老一辈成都东站的铁路人对这里的规模记忆犹新,西起驷马桥,东至十里店,都曾是老成都东站的地盘。当年,货物在此装卸、转运,十分繁忙。铁路配套的职工宿舍“红房子”,成为了当时北郊青龙场的最亮眼的风景线。住在“红房子”里的人们充满骄傲,这里也承载了许多美好的回忆,像搭火车赶场、买零食等趣事,都成为了青龙场人心中难以忘怀的童年记忆。

红房子(图源:成华发布)

随着地铁三号线、七号线与成绵高速的贯通,这里成为北门出川的交通要冲。新世纪的地铁隧道穿行在昔日的阡陌之下,交错的地铁路线图,恰与康熙年间《堰记》中的水系图谱形成跨越时空的镜像。曾经的田园场镇,逐渐融入城市脉络,老一辈的青龙场人,至今还能哼唱起那首《四唱成渝路》的歌。

5811青龙记忆(图源:成华发布)

市井历变迁 青龙续新篇

青龙场地处成都平原向丘陵过渡的关键区域,在成都北面众多地区中,它是距离城区最近的地方之一,且恰好位于川陕路沿线。这样得天独厚的地理位置,成为客家人迁徙至成都后的重要聚居地。此时,昭觉寺声名远扬,寺内香火鼎盛,吸引了大量香客往来。许多商人敏锐地察觉到商机,纷纷在寺院门口扎堆经商,一时间,饭店、酒馆、杂货铺、蔬菜摊等各类店铺摊位如雨后春笋般涌现。随着时间的推移,此地人气愈发旺盛,逐渐演变发展成为一个以客家人聚居为主的热闹场镇。

场上的居民对“青龙”二字饱含深情,这种热爱也间接推动了青龙场的兴旺。旧时,昭觉寺附近众多场所都冠以“青龙”之名,夜幕降临,灯火辉煌,“青龙”二字随处可见,热闹非凡。老青龙场正街十字路口的烟丝铺子,在吸水烟、叶子烟盛行的年代,生意十分红火,虽然后来因纸烟流行而停业,改成了照相馆,但它见证了青龙场的一段商业历史。如今,“温鸭子”“林醪糟”“青龙场麻饼”“苏家糖果铺麻饼”等老字号,依然是青龙场的美食名片,承载着几代人的味觉记忆,吸引着众多食客前来品尝。

2004年,成都青龙场正街十字路口(朱文建 摄)

在发展过程中,青龙场的行政区划也经历了多次调整。1960年,青龙乡成立,隶属金牛区;1990年12月,划归成华区;2004年8月,撤乡建制,实行街道办事处管理体制;2005年,下辖多个城市社区和涉农社区;2015年3月,原青龙街道划分为青龙街道和白莲池街道。如今的成华区青龙街道,位于成都市城区东北部,交通十分便利,宝成铁路、地铁三号线和七号线、成绵高速、川陕路、三环路均穿境而过,是成都北门出川的重要通道。但随着城市化进程的加快,这里的面貌发生了巨大变化。

曾经以农业为主的客家人,在二十世纪五十年代后逐渐进入工厂,身份从农民转变为工人。随着社会发展,青龙场被城市化与城乡结合化,外来人口不断迁入。尽管如此,青龙场的客家文化依然在传承。二月二龙抬头、三月三女儿节、清明节、四月初八药王会、端午节等传统节气,热窝鸡、热姜汁鸡、回锅肉、咸烧白等客家美食,无一不在延续着客家文化的血脉,成为维系乡情的重要纽带。

青龙广场(图源:方志成华)

从青龙包的传说,到石递堰的清流;从蒸汽机车的轰鸣,到市场的喧嚣;从客家话的乡音,到温鸭子的香气,青龙场的故事是成都北门一部流动的史诗。它见证古蜀文明的薪火,承载移民拓荒的坚韧,更在时代浪潮中书写新的篇章。如今,穿行于青龙场的街巷,仍能触摸到历史与当下的交错,感受这座“北门第一大场”永不褪色的生命力。

(资料来源: 《成都方志》第一辑、《青龙场》《脉络》、方志成华微信公众号、成华发布微信公众号)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:龚珂仪

供稿:成都市成华区地方志办公室