【民俗文化】南充方言“蛴蟆”正名记‖何志永

南充方言“蛴蟆”正名记

何志永

在四川东北部南充市西充河(又称“西河”)流域,青蛙——这种有着扁宽头部、阔口大眼、光滑皮肤的绿色小动物,恐怕从未想到过,自己与蟾蜍兄弟化身“神明”,催生出一场延续300余年、热闹非凡的民俗盛事——正月十四“蛴蟆节”。

青蛙,两栖动物,栖息于水边,擅长跳跃与游泳,多在夜间活动,它们以昆虫为食,对农作物大有益处,故而也被称作田鸡。蟾蜍,两栖动物,身体表面有许多疙瘩,内有毒腺,能分泌黏液,吃昆虫、蜗牛等小动物,对农业有益,通称癞蛤蟆或疥蛤蟆。然而,在西充河流域周边乡镇的民间,青蛙既不叫青蛙,也不叫田鸡,蟾蜍也不叫蟾蜍,而是被统一叫做“蛴蟆”。

1999年前,西充河流域方言“qima”一词的书写形式繁杂多样。其后,“蛴蟆”这一称谓被确定为青蛙与蟾蜍的民间方言统一俗称,并逐渐广为人知,其间尚有一段曲折历程。

我的家乡位于西充河流域中部的嘉陵区金宝镇西阳寺村,此地乃两条西充河交汇之处,亦是西河之起点。西河自西阳寺村为起点,蜿蜒流经南充市嘉陵区的金宝、太和、桃园、双桂、石楼,顺庆区的新复、华凤、新建等乡镇,最终穿越南充主城区的桓子河,汇入千里嘉陵江。

每年正月十四,老家的乡亲们皆会自发举行送蛴蟆活动。相传在300多年前,西充河流域发生了一种来势凶猛的瘟疫,发病者“打摆子”、“屙痢”,这种瘟疫把人折磨得面黄肌瘦,死去活来。后来,迷信的人们认为是村民得罪了蛴蟆。云游到此的一位僧人建议,为免除这场蛴蟆瘟疫,必须将蛴蟆敬奉起来。有好事者说,正月初一到十四,鸡、狗、猪、羊、牛、马、人、蚕、龙、虎、猫、鼠等都有自己的节日,即一鸡二狗、三猪四羊、五牛六马、七人八蚕、九龙十虎、十一猫儿十二鼠、十三十四抱鸡母,唯独没有蛴蟆的节日,应该把蛴蟆排列其中。“抱鸡母”占了两天节日,村民们就把“抱鸡母”的正月十四改为了蛴蟆的节日。正月十四这天傍晚,人们相约举灯笼、甩火把,唱着“十四夜,送蛴蟆,蛴蟆公蛴蟆婆,把你蛴蟆送下河”的歌谣,热热闹闹地把蛴蟆送进河里。这样一做,嘿,还真灵验,瘟疫没了,蛴蟆多了,害虫减少了,庄稼丰收了。这样一来,“蛴蟆节”也就一代一代传了下来。此后,每年正月十四晚上,西充河流域各村庄的村民都会自发举办送蛴蟆活动,人们默默祈祷,愿在新的一年里,所有的疾病与灾祸都能随这“蛴蟆瘟”一同远去,让村庄风调雨顺,人畜兴旺。岁月流转300多年,此活动演变成为深受当地民众钟爱的地方性节日——蛴蟆节。

“蛴蟆”一词从何而来?由谁给它统一名字?还得从25年前说起。1999年2月26日(正月十一),刚转为正式记者的我向单位领导请假,准备回家乡欢度蛴蟆节。《南充日报》副刊编辑闻知此事,嘱托我撰写一篇有关蛴蟆节的文章。

过完蛴蟆节动笔之时,“qima”一词的写法却令我颇感棘手。西充河流域民众依“qima”读音,以同音或近音字指代青蛙、蟾蜍俗称,诸如“奇猫”“切猫”“茄猫”“客猫”“七猫”“茄蚂”“琪马”“蜞蚂”等,写法纷乱多样。彼时,正在编纂的嘉陵区《太和乡志》称青蛙为“其妈”,《南充市嘉陵区志》记作“茄马儿”“茄马子”,《南充市志》则写为“琪蚂子”,《四川省志·民俗志》称其为“蜞蟆儿”,青蛙、蟾蜍竟无统一规范的方言称谓。于是,我决定为青蛙、蟾蜍的方言名正名,将其民间俗称统一为一个便于铭记且能流传后世之名。写作之前,我悉心查阅身边的古书典籍、词典以作考证。

经考证,西充河流域方言“qima”之称谓,可能源自古汉词“鼁蟆(qù ma)”。《尔雅·释鱼》记载:鼁,蟾诸。蛙之古字为鼃,《说文》释为虾蟆。古文中,以“鼁qù”表蟾蜍,以“鼃wā”表青蛙。

在西充河流域方言里,“鼁qù蟆má”中的“qù”有多种近似发音,如“qi”“qie”等。为书写便捷,易于记诵,民间方言与口头语或已将“鼁qù蟆má”之“鼁qù”字简化为“猫”“妈”“麻”“七”“茄”“琪”“其”“蜞”等近似音。

青蛙乃“虫”类动物,“蛙”字带“虫”旁,故而方言“qima”中的“qi”与“ma”亦应为带“虫”旁之汉字。思路既明,范围遂减。查阅《现代汉语词典》(1987年版)可知,带“虫”旁的“qi”、“qie”、“qù”和“ma”同音字、近音字分别有“蛣”“蛴”“蜞”“蟿”和“蛆”“蛐”“蠼”及“蚂”“蟆”。

“蛣”,蛣蜣,古书上指蜣螂,俗称屎壳郎;“蛴”,蛴螬,金龟子幼虫,色白,居土中,食农作物根茎,为害虫;“蜞”,蟛蜞,蟹之一种;“蟿”,蟿螽,古书上指蚱蜢;“蛆”,苍蝇幼虫;“蛐”,蛐蛐指蟋蟀,蛐蟮指蚯蚓;“蠼”,蠼螋,一种昆虫,多栖于潮湿之地。

“蛣”为屎壳郎,“蜞”是螃蟹,“蟿”指蚱蜢,“蛆”乃苍蝇幼虫,“蛐”指蟋蟀或蚯蚓,“蠼”是昆虫且笔画繁多难书,皆不适宜用作方言“qima”之“qi”字。“蛴”是害虫,食农作物根茎,而“qima”最初是一种瘟神或瘟疫,“害虫”与“瘟神”或“瘟疫”之意相近,故选定“蛴”为方言“qima”之“蛴”字。

再查“ma”字。“蟆”,《现代汉语词典》释曰,蟆即蛤蟆,为青蛙与蟾蜍之统称。“蟆”既然指的是青蛙与蟾蜍,方言“qima”之“ma”字理应为“蟆”字。

意思明了,至此,我将西充河流域方言“qima”之汉字确定为“蛴蟆”。

1999年3月6日,《南充日报》在1版以《目击青蛙节》为题对西充河流域民俗节日蛴蟆节进行了详细报道,文中第一次提出了“蛴蟆”一词。遗憾的是,副刊编辑在编发标题时,将“蛴蟆节”改成了“青蛙节”,失去了方言及口语“蛴蟆”的独特韵味。

文章的传播如同一颗石子投入平静湖面,泛起层层涟漪。家乡的蛴蟆节因《目击青蛙节》一文开始被更多人知晓,不少民俗学者与文化爱好者随之纷至沓来,刨根问底,一探究竟。

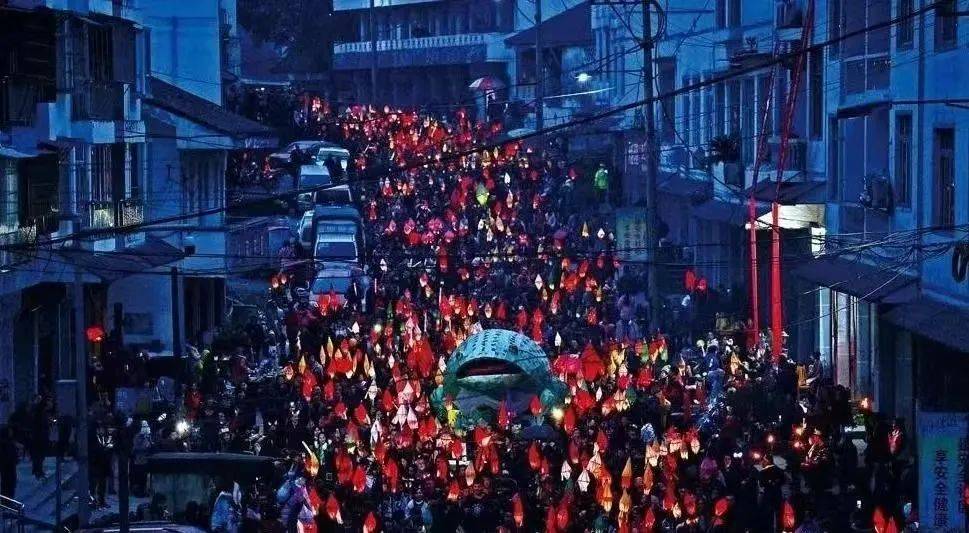

随着时间推移,“蛴蟆”一词被大家公认并广泛引用,蛴蟆节的影响力更是扩大到了西充河流域周边地区。顺庆区共兴镇、嘉陵区三会镇和金宝镇、蓬溪县新星乡等乡镇率先重视这一独特的民俗文化,投入资金对相关的文化遗迹进行保护与修缮,每年隆重举行的正月十四蛴蟆节活动,吸引超10万人狂欢。

西充河流域这一独特的民俗节日蛴蟆节随后纳入了省、市、区级非物质文化遗产目录,让蛴蟆节成为了南充又一张响亮的民俗文化名片。

来源: 四川省地方志工作办公室

作者:何志永(南充市嘉陵区人,南充日报社原编辑、记者)

供稿:南充市地方志办公室