【方志四川•民俗文化】郑光路 ‖ 百年前老成都,过年耍16天

如今成都人过年已不中不洋,除了看春晚、打麻将、外出旅游外,过年还有什么呢?中国人过年的民间习俗,体现的是人与人、人与大自然的高度合谐。这是本文作者祖父讲述的100年前成都一家人过年情景,一幅真实而生动的民俗风情画。

杀年猪,腊八粥和吃“祷牙”

1902年1月10日,农历辛丑年十二月(腊月)初一。成都椒子街,一家黑漆公馆沉重的大门“呀”的声打开,一个30多岁男子走出来,站在斑驳石狮子旁。远处有性急的儿童已在放小鞭炮,他惊叹一声:“啊,黄老幺欠我的烂账还没收回来,就要过年了!”

这男子是我爷爷,一家绸缎铺老板,穿着质地上乘的长袍马褂,脑后拖着的辫子也油亮油亮——这是光绪二十七年,慈禧太后和光绪皇帝还坐在龙庭上呢。

为过年,爷爷早就忙忙慌慌了。每年“立冬”后,家家户户“杀年猪”腌香肠、腊肉。不单农村到处肥猪悲声嘶叫,城内也常见到被开水烫得又白又胖的大肥猪开膛破肚。爷爷家后院厨房每年用残汤剩水喂一两头猪。

选好日子,猪被按在结实的矮脚板凳上。杀猪匠鬼板眼多,两手紧按猪头,一副不能脱身之状。看热闹的小娃娃往往会把杀猪刀递给他。

于是我爷爷屋檐下密密麻麻吊起一串串或乌黑或红亮的腊肉、香肠……他吧嗒吧嗒抽着水烟嘀嘀咕咕:“过年时要先吃猪头,一年才会开个好头。女人家不要吃猪舌头,以免多嘴多舌。唔唔,小娃娃嘛,多吃猪耳朵,才听大人的话……腌猪肚子嘛,留着五月端阳再吃,吃了以后不会肚子疼。”

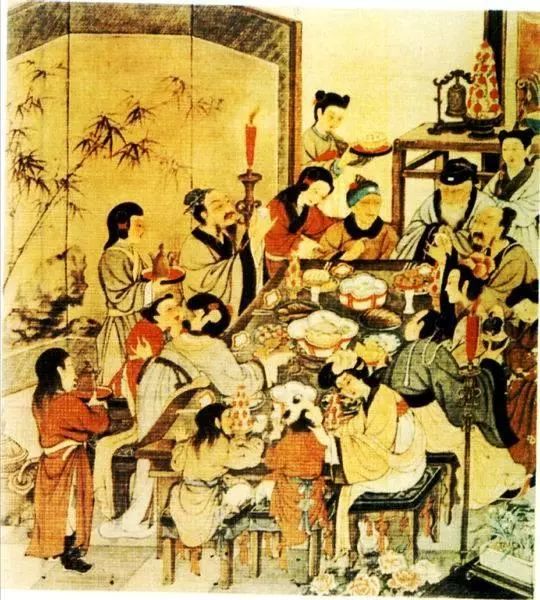

古时一家四代人除夕夜守岁时,其乐陶陶的幸福情景。

以上这些先人遗风,也不知确实有医理,还是“合理分配”和勤俭持家的遁辞?

不论贫富,讲究新年穿新衣。这个月,奶奶忙着为全家做新衣新帽,忙得不可开交。

腊月初八吃“腊八粥”,奶奶凌晨亲自下厨烧粥。娃娃们用筷子数莲子、粟子、枣子和花生米,看谁运气好。

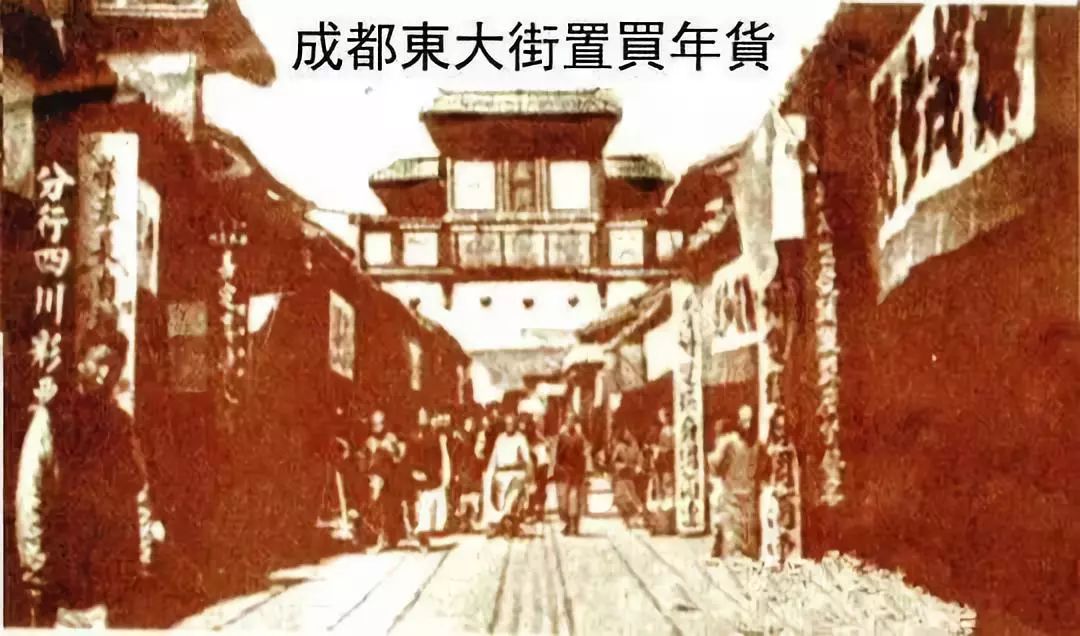

腊八后,过年气氛日近了。市面熙熙攘攘、行人准备年货、打米酥、蒸年糕、送年礼、点百果灶、贴春联和“喜门钱”。

爷爷开的“老元吉”绸庄也开始“大拍卖”,他把“年关在即、止账候收”的告白贴在黑柱上。连街上拖襟襟挂绺绺的乞丐脸上也喜气洋洋,因为不但几个慈善会都要施舍可领钱米的“钱飞飞”和“米飞飞”,连天仙桥街“粥厂”施舍老弱病残的清汤稀饭也稠了许多。

腊月十六日,是“祷牙”(又叫“倒牙”)日。平常百姓穷,每月初二、十六两天,才能开荤吃肉。幽默的四川人把这比喻为隆重祭祀鬼神样,是“打牙祭”。腊月十六日的“牙祭”就称为“祷牙”日。

“祷牙”日后,成都少城外将军衙门、督院街等处官衙也“封印”不办事了,所以这天又叫“倒衙”。戏班这天后“封箱”,正月初一又才演戏。

祭灶神,灶君老爷吃了糖上天了

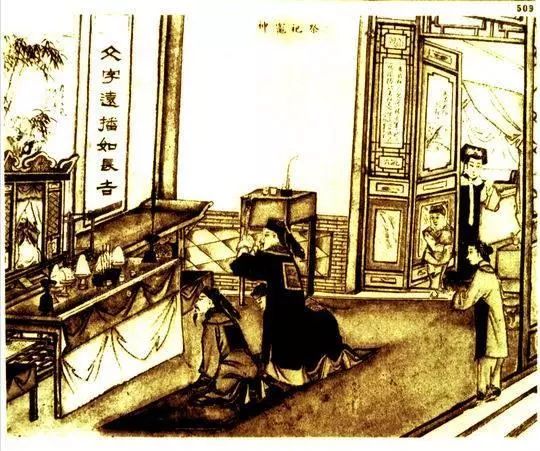

清末一家官员过年时祭灶的情景

随着“红萝卜咪咪甜,看着看着要过年”的童谣声、满街小娃娃“嗡嗡嗡”的“响簧”声、哔哔剥剥的“巴郎鼓”声、呜嘟嘟的铁皮小号声……过年进行曲即将奏响。

腊月二十三、二十四日是祭灶日,通常“官三民四”,做官的在前、平民百姓在后。灶神又称灶王爷、灶王菩萨。晚上,家家户户吃过晚饭,把锅灶打整干净,在锅中放一盏油灯,为灶王爷升天引航照路。

爷爷把还散发油墨味的彩色灶王菩萨神像,恭恭敬敬贴在灶台上,柱头上贴出对联:“上天言好事,下地降吉祥”。灶台上还供奉一大盘捏成宝塔形、饰以金银纸图案的“灶糖”,就是现在还有人叮叮当当叫卖的白麻糖。接着点上香烛、摆上酒果。

爷爷把街市上买来的“灶马”“灶述”(即木板雕印的黄纸上印有马和银钱的纸符)焚烧了,对父亲说:“‘灶马’‘灶述’是送给灶王爷的坐骑盘缠!”

旧时过年时祭灶用的灶神图

仪式刚完,小娃娃们把纸灰与干黄豆、草屑散向屋顶,嘴里吼着:“灶君老爷,吃了糖,骑马马上天了!上天了!”爷爷说:“大年三十灶王爷在玉皇大帝那里‘述职’完,才会又骑纸马回归千家万户。”

腊月二十四,家家户户还打扫“阳尘”,做大扫除。

腊月底是所谓“年关”,当收当付的,都要在三十晚上结清。不然的话,正月十五前是不许逼债的。

大年三十了,爷爷家门神、春联、“福”字都贴起了,还高挂红彤彤的大灯笼。“团年饭”是一年最隆重之时,杀雄鸡、煮猪头供祖先;鸡鸭鱼鹅几盆几碗摆满。穷家小户也总有一碗回锅肉、一盘肥腊肉、一盆萝卜汤。

走喜神方,诸葛殿里向孔明先生求签

清末成都东大街置买年货

大年初一天刚亮,大人娃娃都是从头到脚一身新,人人喜气洋洋。奶奶一人送上一碗红糖汤元,口中连说:“甜甜蜜蜜,团团圆圆!”

过年气象果然不同,连“老虎灶”凌晨卖“元宝开水”外还免费供热水。大商铺关门,做小生意的摊贩生意却特别好,专卖小儿女之钱,如甘蔗、橘子、面食、糖人、凉粉、花炮、响簧、小灯、大头和尚、戏脸壳、灯影、风吹吹……街头巷尾,连不相识的人见面都要拱手作揖,高呼“你好你好、恭喜发财!”

过年时还有“放炮”“拜年”“打闹年鼓”“敬财神”“迎喜神”“飞名片”“耍龙灯”“耍狮子”“听洋琴”“听相书”“请春酒”“走喜神方”……

初一这天,爷爷带着全家到武侯祠“走喜神方”。过老南门大桥,就有许多溜溜马,被人用钱雇来骑,拼命地在土路上来往跑,尘土飞扬。还有许多轿子、鸡公车(独轮推车)嘎吱嘎吱满路响。

爷爷牵着父亲,随密密麻麻的善男信女向塑像磕头礼拜,游人们尤其要在诸葛殿向孔明老先生求一注签,男男女女各人占卜不同:“今年运气好吗?”“我幺妹婚姻大事如何?”“妈妈们的肚子里是不是又怀贵胎啰?”

大殿下面甬道两边,是打“闹年锣鼓”队伍比赛之处,有几十伙队伍。“闹年锣鼓”是古人“击鼓驱疫疠”的遗风,奏响春节的高潮……(2004年后,武侯祠新添有“喜神方”巨石,但游人很多不解其意。)

初二后,爷爷忙着到至亲好友处“拜年”。正月初五是“牛日”,又是“送穷日”。爷爷一大早就把两双旧鞋子仍在椒子街上,让乞丐拾去穿,他得意洋洋地说:“有些人只倒烂垃圾、甩烂草鞋‘送穷’。我送了穷又做了好事!”他又到后院河边捡了个漂亮的鹅卵石充元宝藏家中,讨个一年好兆头。

初五这天,是新嫁娘回娘家的好日子。爷爷出嫁几个月的大女凤姑回来了,一家人又忙乱一番……正月初七叫“人日”,成都人这天是要去游杜甫草堂。此风相沿,听说已历史久远了。

正月初九,又叫上九,相传这天是玉皇大帝的诞辰,要耍狮子、舞龙灯为玉皇祝寿。

一直忙到正月十五日,即元宵节,要“观花灯”“烧龙灯”“舞狮子”“猜灯谜”“吃元宵”……最热闹的地方是东大街、科甲巷等处,每晚火树银花、热闹非凡。这风俗演变至今,成了年年举办的“成都灯会”。

10多天的“年”匆匆过完,留下一句老话:“大人做生意,娃娃捡狗屎!”说的是该各干正事了。但成都人恋恋不舍,还要“过厚脸皮年”。正月十六这天,要爬上城墙去“游百病”,其实就是登高踏春。