【方志四川•春节特辑】牛淼 ‖ 除夕起源与风俗

■本文同步在“封面新闻”发布,2019年2月2日《华西都市报》摘要发表

《四川省志·民俗志》载:农历正(音zhen,为避秦始皇名讳而改)月初一日为农历岁首,俗称“年节”“春节”,为汉族最为重视的传统节日之一。汉族民间称春节为“年”,过春节称为“过年”。“年”原是“稔”的初文,为“谷熟丰稔”之意。《谷梁传·宣公十六年》载:“五谷皆熟为有年。”后引伸为计时单位。西周时出现了一年一度的庆祝农事丰收的祭祀活动,历代承袭,定时欢聚,故谓之“过年”。

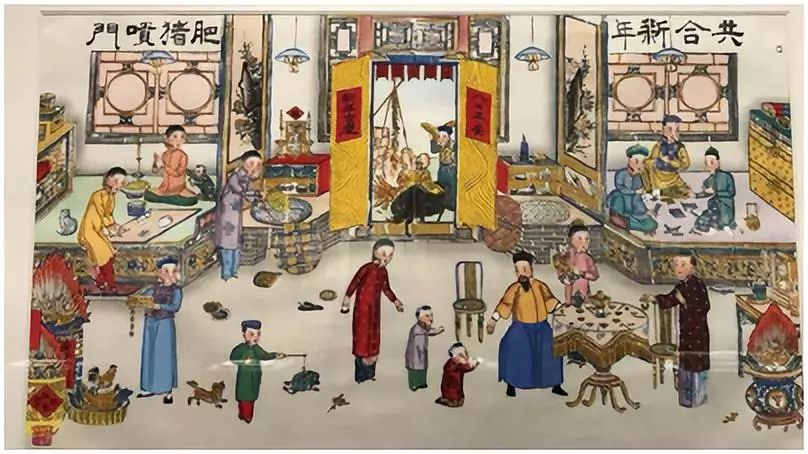

而正月初一的前一天,即农历头一年的最后一天,称“岁除”“除夜”,最后一晚则叫“除夕”。“岁除”含有旧岁换新岁的意思。《梦梁录》卷六载:“十二月尽,俗云‘月穷岁尽之日’,谓之‘除夜’。士庶家不论大小,俱洒扫门闾,去尘秽,净庭户,换门神,挂钟馗,钉桃符,贴春牌,祭祀祖宗。遇夜则备迎神香花供物,以祈新岁之安。”

“除夕”源于先秦时期的“逐除”。周、秦时期,每年将尽的时候,皇宫里要举行“大傩”的仪式上,击鼓驱逐疫疬之鬼,称为“逐除”。据《吕氏春秋·季冬纪注》记载,古人在新年的前一天,击鼓驱逐“疫痨之鬼”。这就是“除夕”的由来。而最早提及“除夕”这一名称的,则是西晋周处的《风土记》。

除夕这一天有很多讲究,贴春联、吃年夜饭、守岁、压岁钱、祭祖、送财神……人们带着相聚的欢喜,度过辞旧迎新的一晚。

除夕的重要盛典,就是吃年夜饭。这种习俗始于南北朝时期,至今更是长盛不衰。南北朝时期徐君倩所著诗《共内人夜坐守岁》载:“欢多情未及,赏至莫停杯。酒中喜桃子,粽里觅杨梅。帘开风入帐,烛尽炭成灰。勿疑鬓钗重,为待晓光催。”唐代王勃在《守岁序》中所说:“柏叶为铭,未泛新年之酒;椒花入颂,先开献岁之词。”就说到阖家团圆吃年夜饭并守岁的事情。

年夜饭也有许多称呼,如团圆饭、宿岁饭等。清代人富察敦崇所写的《燕京岁时记》有这样的记载:“年饭用金银米为之,上插松柏枝,缀以金钱、枣、栗、龙眼、香枝,破五之后方始去之。”吃年夜饭,是春节家家户户最热闹、最愉快的时候。大年夜.丰盛的年菜摆满一桌,阖家团聚,围坐桌旁,共吃团圆饭。年夜饭上有很多美味佳肴,但有一样东两却是必不可少的。那就是鱼。“鱼”是“余”的谐音,“年年有鱼”喻示着“年年有余”。年夜饭名堂很多,南北各地不同,而且各有讲究。北方人吃年夜饭时,饺子是必不可少的,所以饺子也被称为“更年饺子”,而南方人的年夜饭则是以年糕为主。其实,不论是饺子还是年糕,都是为了取其吉祥之意,因为饺子呈元宝形,而年糕则是“年高”的谐音。中国古代用十二地支来记录每一天的时间,子时相当于半夜二十三点到一点这段时间,子时也就是新一天的开始。除夕夜的子时不仅是新旧两天的更替,还是新旧岁的更替,中国人就把它叫“交子”,饺子和“交子”正好是谐音,并且饺子形状像元宝,包饺子意味着包住福运。于是,这寓意吉祥的饺子变成了典型的春节食品,而过春节吃饺子也成了人们辞旧迎新之际祈求愿望的特有方式。年糕又称“年年糕”,与“年年高”谐音,寓意着人们的生活一年比一年好。

除夕这一天对中华民族来说是极为重要的。俗话说:有钱没钱,回家过年。人们无论身在何方,都会想方设法在这一天回到家里,与家人团聚,准备除旧迎新,吃团圆饭,共享天伦之乐。家庭是中华民族情感寄托的基本单元,一年一度的团年饭充分表现出中华民族对家庭圆满的追求,以及中华儿女对家的眷恋,延续着一个民族血脉里蕴含的亲情和温暖。

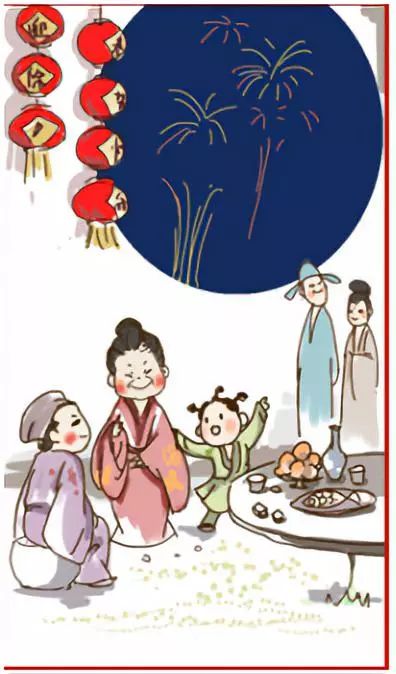

除夕是新年和旧年交接点,因此,古人说除夕是“一夜连双岁,五更分二天”。除夕守岁是最重要的年俗活动之一。守岁,顾名思义,就是在除夕夜里不睡觉,熬夜迎接新一年到来的习俗,也叫“熬年”。守岁习俗由来已久,西晋周处《风土记》载:“除夕之夜,各相与赠送,称为‘馈岁’;酒食相邀,称为‘别岁’;长幼聚饮,祝颂完备,称为‘分岁’;大家终夜不眠,以待天明,称曰‘守岁’”守岁的习俗,是怀旧岁而迎新年,希望合家团圆、父母安乐、儿孙康健,既有对逝去岁月的惜别留恋之情,又有对来临的新年寄以美好希望之意。

除夕夜,全家团聚在一起,吃过年夜饭,点起蜡烛或油灯,围坐炉旁闲聊,等着辞旧迎新的时刻,通宵守夜,象征着把一切邪瘟病疫照跑驱走,期待着新的一年吉祥如意这种习俗后来逐渐盛行,到唐朝初期,唐太宗李世民写有《守岁》诗:“寒辞去冬雪,暖带入春风”直到今天,人们还习惯在除夕之夜守岁迎新。古时守岁有两种含义:年长者守岁为“辞旧岁”,有珍爱光阴的意思;年轻人守岁,是为延长父母寿命。

现代除夕守岁,自从1983年中央电视台春节联欢晚会正式开办以后,人们就形成除夕团圆饭后一家人围坐一起欣赏晚会的习俗,反映了人们对即将逝去的时光的留恋以及对来年生活的憧憬。

除夕祭祖是中国流传至今的传统风俗。这种祭祀主要在家中进行,因各地礼俗的不同,祭祖形式也各异,有的到野外瞻拜祖墓,有的到宗祠拜祖,而大多是在除夕晚饭前,家长把家谱、祖宗牌位等摆放在客厅,并摆上香炉、贡品,然后烧香磕头祭拜。汉人祭祖,多半做鱼肉碗菜,盛以高碗,颇有钟鸣鼎食之意。祭祖形式虽各不同,大半都是除夕夜悬影,上元夜撤供。

中国部分地区有一种除夕上坟的风俗,称为送年食。上坟时间一般在除夕的下午,人们把做好的年夜饭,送到亡故亲人的坟上,让亡故的亲人与生者一起享用除夕夜的美食,从而寄托人们对亡故亲人的哀思。

除夕是欢庆团圆之日,除夕祭祖一方面是源于“百善孝为先”的传统观念,在举家欢庆之日将老祖宗接回家,表达对祖宗先辈的孝敬之意和怀念之情;另一方面是因为人们深信祖先神灵可以保佑子孙后代兴旺发达,在除夕祭拜祖先也有祈福祝愿之意。

除夕家家户户都有贴春联、放爆竹的习俗。这些习俗据说和“年兽”的传说有关。“年”在现在是一个时间单位,但是按照《尔雅·释天》中说法尧舜时用“载”,夏朝时用“岁”,商代用“祀”,直到周朝才用“年”这个概念,是根据农作物生长的循环周期“年”逐步确立的。东汉许慎《说文解字》给“年”的解释就是“谷熟也”。然而,民间一直流传着“年兽”的传说。传说在远古时候,我们的祖先曾遭受一种最凶猛的野兽的威胁。这种猛兽叫“年”,它捕百兽为食,到了冬天,山中食物缺乏时,还会闯入村庄,猎食人和牲畜,百姓惶惶不可终日。人和“年”斗争了很多年,人们发现,“年”怕三种东西,红颜色、火光、响声。于是,在冬天人们在自家门上挂上红颜色的桃木板,门口烧火堆,夜里通宵不睡,敲敲打打。这天夜里,“年”闯进村庄,见到家家有红色和火光,听见震天的响声,吓得跑回深山,再也不敢出来。夜过去了,人们互相祝贺道喜,大家张灯结彩,饮酒摆宴,庆祝胜利。以后每到冬天的这个时间,家家户户都贴红纸对联在门上,点灯笼,敲锣打鼓,燃放鞭炮烟花;夜里,通宵守夜;第二天,大清早互相祝贺道喜。这样一代一代流传下来,就成了“过年”。所以,在除夕贴春联、放爆竹就成为中华民族千百年来的传统,一直延续至今。

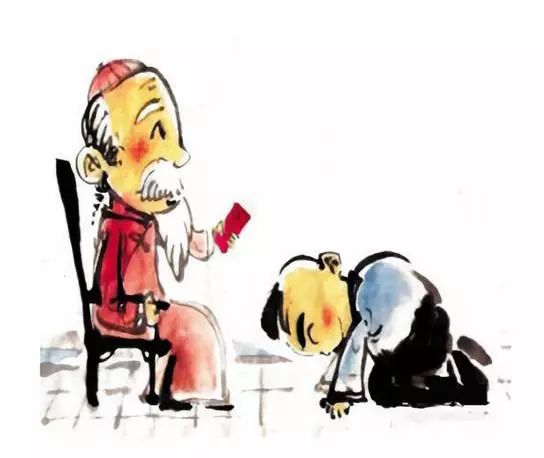

每到除夕之夜,小孩子将会得到长辈给的压岁钱。有一个流传很广的故事。

传说,古时候有一种身黑手白的小妖,名字叫“崇”,每年的除夕夜出来害人,它用手在熟睡的孩子头上摸三下,孩子吓得哭起来,然后就发烧,讲呓语而从此得病,几天后热退病去,但聪明机灵的孩子却变成了痴呆疯癫的傻子。人们怕“祟”来害孩子,就点亮灯火团坐不睡,称为“守祟”。在嘉兴府有一户姓管的人家,夫妻俩老年得子,视为掌上明珠。到了除夕夜,他们怕“祟”来害孩子,就逼着孩子玩。孩子用红纸包了8枚铜钱,拆开包上,包上又拆开,一直玩到睡下,包着的8枚铜钱就放到枕头边。夫妻俩不敢合眼,挨着孩子长夜“守祟”。半夜里,一阵飓风吹开了房门,吹灭了灯火,“祟”去摸孩子的头时,枕边迸裂出一道亮光,“祟”急忙缩回手尖叫着逃跑了。管氏夫妇把用红纸包八枚铜钱吓退“祟”的事告诉了大家。大家也都学着在年夜饭后用红纸包上八枚铜钱交给孩子放在枕边,果然以后“祟”就再也不敢来害小孩子了。原来,这8枚铜钱是由八仙变的,在暗中帮助孩子把“祟”吓退,因而,人们把这钱叫“压祟钱”,又因“祟”与“岁”谐音,随着岁月的流逝而被称为“压岁钱”。

在我国历史上,很早就有压岁钱。最早的压岁钱也叫厌胜钱,或压胜钱,这种钱不是市面上流通的货币,是为了佩带玩赏而专铸成钱币形状的避邪品。这种钱币形式的佩带物品最早出现在汉代,有的正面铸有钱币上的文字和各种吉祥语,如“千秋万岁”“天下太平”“去殃除凶”等,背面铸有各种图案,如龙凤、龟蛇、双鱼、斗剑、星斗等。唐代春节是“立春日”,宫廷里春日散钱之风盛行。宋元以后,正月初一取代立春日,称为春节。不少原来属于立春日的风俗也移到了春节。春日散钱的风俗就演变成给小孩压岁钱的习俗。清富察敦崇《燕京岁时记》载:“以彩绳穿钱,编作龙形,置于床脚,谓之压岁钱。尊长之赐小儿者。亦谓压岁钱。”到了明清时,压岁钱大多数是用红绳串着赐给孩子。民国以后,则演变为用红纸包一百文铜元,其寓意为“长命百岁”,给已成年的晚辈压岁钱,红纸里包的是一枚大洋,象征着“财源茂盛”“一本万利”,货币改为钞票后,家长们喜欢选用号码相联的新钞票给孩子们,因为“联”与“连”谐音,预示着后代“连连发财”“连连高升”。

压岁钱的风俗源远流长,它代表着一种长辈对晚辈的美好祝福,它是长辈送给孩子的护身符,保佑孩子在新的一年里健康吉利。压岁钱的发放,有的家里是吃完年夜饭后,人人坐在桌旁不许走,由长辈发给晚辈,并勉励儿孙在在新的一年里学习长进,好好做人。有的人家是父母在夜晚待子女睡熟后,放在他们的枕头下,更多的人家是小孩子们齐集正厅,高呼爷爷奶奶、爸爸妈妈新年快乐,而后伸手要红包。甚而追讨到爷爷奶奶的卧房,一齐跑到床沿,大嚷特嚷:“压岁钱,压岁钱!”老人家还嫌不够热闹,故作小气,由讨价还价到围攻摸索,最后把老祖宗的红包挖掘出来,大家抢掠一空,才呼啸而散。老人家逢此情景却乐不可支,认为这是新年事事顺利的好兆头。

对于古代蜀地的除夕民俗,民国13年(1924年)刻本《江津县志》载:“元日”,隔夜烧槽柚,为新岁蓄火种,合家围坐,谈家常琐事,谓之守岁,围炉至子时夜分,远近爆竹声不绝于耳,全家相率至中堂接“子时香”,富家燃香于炉,实果于盆,某有纬,席用褥,地毡而门帘,将檀之气,细组袭人。告岁于神,燃爆竹与邻家相应答。接香事毕,查历书,择等神吉访,向之行数武,谓之“出天方”,又曰“出行”。入而就寝,须臾而东方白。王船山有诗云:“昨宵灯火分明在,错被人呼作去年”。正是新正“元旦”与旧岁之交之咏。

《四川省志·民俗志》载:腊二十三、四日,送灶神,打扬尘(扫室内灰尘),腊月三十日(月小二十九)除夕,家庭成员外出者要赶回家团聚。家家必须煮足三天的饭食,挑足三天的水;打扫庭院,贴对联、门神,房檐下挂彩灯、贴窗花庭前栽两棵青松(称“摇钱树”),堂屋内撒鲜(绿)松叶。下午,各户以猪头、雄鸡、斋饭摆献,燃香烛、冥钱,祭献祖宗、家神(俗称献饭)。毕,全家围坐堂屋内鲜松叶地上(会理)吃团年(圆)饭。之后,晚辈给长辈拜年,长辈赐压岁钱。入夜,灯火通明,阖家团聚,围火塘或火盆(内燃火不熄)“守岁”。至午夜,放鞭炮送旧迎新,有的人家则彻夜不眠,守岁至天明。

《成都市志·民俗方言志》载:春节是汉族的农历新年,也是最为隆重的传统佳节。古代称为“元旦”,又称“元日”。辛亥革命后,把公历1月1日称为新年,把农历正月初一改称春节。俗称“年初一”“过新年”。传统风俗以正月初一、初二、初三为正年,而节日活动则从除夕一直延续到正月十五日元宵节。春节历史悠久,沿袭了很多传统的风俗习惯,民间的各种活动更是丰富多彩。过去,迎接新年第一件事是祭拜祖宗。烧过子时香后,在中堂祖宗神位前点燃香烛、摆供果,然后,由长辈带领全家老幼,分男左女右,衣冠整齐,肃立两旁,向祖宗神位焚香烧纸;按辈份长次,依次向祖宗跪拜,上酒供饭。祭完家神后,至新年初一凌晨,《蜀中新年竹枝词》:“槽柚烧残岁已终,千家爆竹闹匆匆。焚香竟说开门早,此日迎神应向东。”即按历书所载的吉利方向,燃灯笼火把、奉香鸣爆竹、开门出行、烧香化纸,旧谓“出天方”,要将用鸡血祭过的门神贴上,然后面对喜神方位礼拜;有的则向喜神方向焚香化纸礼拜。天刚亮,有的人家把用红纸剪的大雄鸡贴在大门门楣上,因初一俗称“鸡日”。有的人家用红纸洒金打的喜钱,贴于大门上以示吉祥。有的还在大门骑缝处贴上“开门大吉”的春帖。开门后又在对门墙上贴“出行大吉”“对我生财”的帖子。以求在新的一年里,平平安安、吉祥如意。正月初一凌晨,有的地方,应由男主人先起床,以免女人踩“太岁神”,男主人背包打伞朝喜神方向出行,望空作揖毕,顺手拣一块石头,或一根柴归家,放在家神土地座下,谓将财富带回家中。

新中国成立后,蜀地过年旧俗多有废除,出现了除夕晚全家聚坐一堂,看春节联欢晚会,零时齐燃烟花爆竹,打麻将等习俗。《四川省志·民俗志》载:50年代以后,“过年”仍系蜀中重大节俗,然旧俗多有废置。“送灶”“接灶”“烧赙纸”“赌博”及节间诸灯戏长期废止其余各俗皆相沿。全国统一规定公休3日,过节已不仅限于汉族人民。1958年以后,为配合“人民公社化运动”,提倡过“革命化”春节,以积肥、改田改土、修水利工程等代之,民间娱乐活动基本停止。“文化大革命”期间,除政府、团体组织文娱活动外,民间节俗被视为“四旧”,大加扫除,城乡默然,全无节氛。1978年后,国家实行改革开放政策,经济发展,民力渐纾。川内各地节俗又渐兴。1980年前后,元日零时起,城乡皆齐燃鞭炮烟花,于无声处,炮声骤起,烟花飞喷,高下辉映,七彩溅簇,一般可持续约一个小时,甚为壮观。此俗已为当代佳节游戏,非旧时敬神鬼之忌。唯成、渝等大城市,因节日烟火过盛,屡有伤人、火灾之累,先后于90年代初禁燃烟火。然民间甚不喜,谓无节氛。现城乡节俗已有较大差异。乡村多仍旧俗,间有灯戏等上街,但远不如旧时之盛。城市多兴新俗,居民多喜探亲访友,聚谈宴饮。中青年人多不用旧俗,唯喜圈麻将,谓“战方城”。家人聚坐,称“杀家鞑子”,小输小赢,消磨时光。家家必看电视,为现时节中一景。

《通江县志(1986-2005)》载:自1986年以后,过素年的习俗基本不存在了,团年的少了,多煮年夜饭的也少了。过年的晚上,一家人以电视机为中心,以看春节联欢晚会为主,边看边吃水果、糖果,其乐融融。旧年新年交替之际,放鞭炮、礼花的风气一年胜过一年,震耳欲聋,霞光满天。拜年送礼之俗犹存,而礼品在不断变化。1986—1990年,以送酒、糖、面为主。其后以送礼品盒为主。 2000—2005年,以送水果和给老人、小孩送礼金为主。

1.《中华传统节日诗词故事.重阳·除夕》.陆襄.上海世纪出版股份有限公司远东出版社.2017年6月第1版;

2.《四川省志·民俗志》.四川省地方志编纂委员会.四川人民出版社.2000年12月第1版;

3.《新编万年历(第4版)》.杨笑.时代出版传媒股份有限公司.安徽科学技术出版社.2017年5月第17次印刷;

4.《中华民俗万年历》.任宪宝.中国商业出版社.2018年6月第6次印刷。

5.《成都市志·民俗方言志》.成都市地方志编纂委员会.方志出版社.2006年第1版;

6.《通江县志(1986-2005)》.四川省通江县地方志编纂委员会.方志出版社.2011年第1版。

来源:四川省地方志工作办公室

撰稿:牛淼(四川省地方志工作办公室省志工作处)