【人物】杜轸:不为俸禄之薄所困 坚持一无所受||冷一帅

杜轸:不为俸禄之薄所困 坚持一无所受

冷一帅

成都,人文炳蔚之地,历史文化底蕴丰润。千百年来,哺育了诸葛亮、乔璧星、第五伦、赵抃、文翁等为数众多、灿若星辰的清官廉吏,留下了众多脍炙人口的清廉故事,形成了独具特色的地域文化和精神纽带。“天下成都·濯锦”廉洁文化副刊将讲述一批成都历史廉洁人物务实建功、为民立德、清廉树品的故事,将廉洁文化与山水文化、民俗文化、历史文化、名人文化等有机结合,挖掘历史名人文化的现实意义和当代价值,以读者喜闻乐见的形式,提升廉洁文化的浸润感,并对当前的工作实践提供有益借鉴。

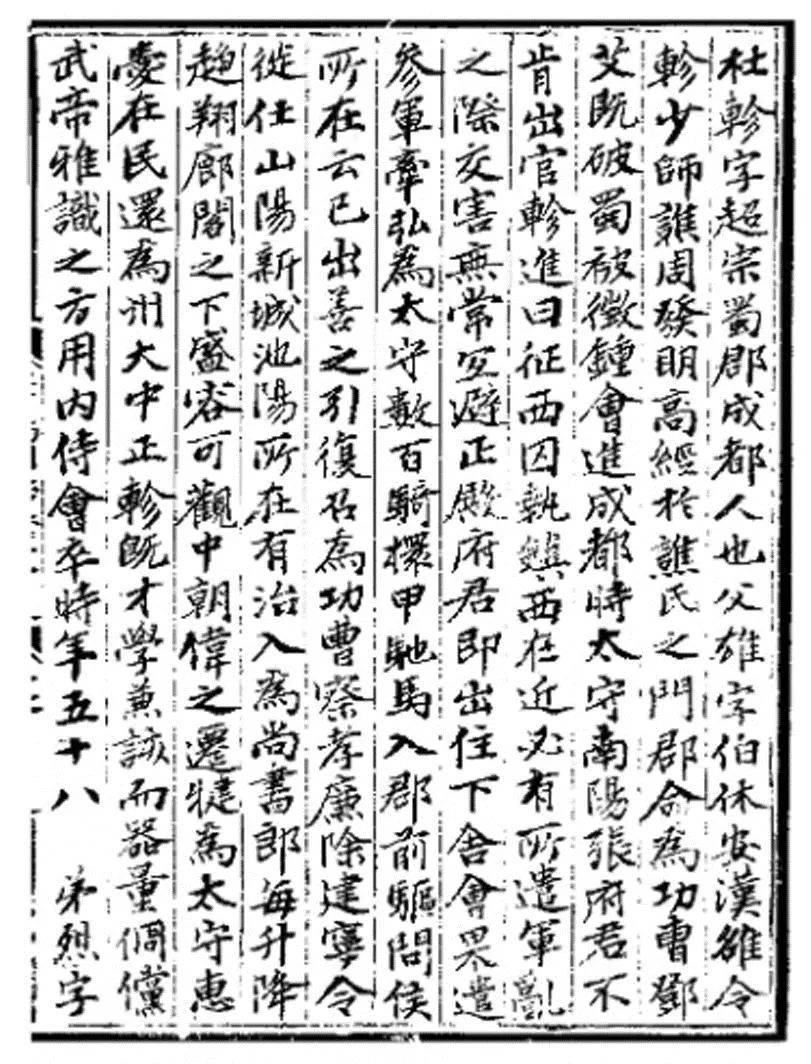

杜轸(约233年—291年),字超宗,成都人,生活在蜀汉末年至西晋初年,官至尚书郎、犍为郡守。这位师出名门的廉洁先贤,有着“博闻广涉”的知识储备,具有“国之良器”的卓越才华,秉持着“去如初至”的博雅情怀。东晋永和年间,常璩将他列入《华阳国志·后贤志》,留下“犍为卬卬,友于寔令”(犍为郡守意气高昂,友爱于兄弟)的评语。唐贞观年间,名相房玄龄主持修撰《晋书》,将他定为12位良吏之一,列入《晋书·良吏传》。北宋宣和年间,费枢编著中国第一部廉官专著——《廉吏传》,又将其列为两晋156年间的33位廉吏之一。

学问通达有实才 所在有治留贤名

蜀汉建兴十一年(公元233年),杜轸生于成都,师从于儒学大师、史学家谯周。他的同学有《三国志》的作者陈寿、中国文学史上著名抒情佳篇《陈情表》的作者李密等。关于这段求学经历,《华阳国志》称他“发明高经于谯氏之门”,意思是能够在谯氏之门中阐发高深的经义。著名民族史学家任乃强先生在《华阳国志校补图注》中注释道:“疑原当作‘以发明经义高于谯氏之门’,谓轸专治经学,多所发明,在谯周门生中经学最高也。”

杜轸求学于有着“蜀中孔子”声望的大儒谯周门下,在一众青史留名的师兄弟之中占据“高”位,顶着“蜀都学霸”的光环,他的才学在蜀地为世人周知。

循着学而优则仕的路线,杜轸被任命为郡功曹(当时的一种官职)。但平静为官的日子并不长,蜀汉景耀六年(公元263年),邓艾破蜀,后主刘禅投降,蜀汉灭亡,30岁的杜轸决定告别官场,直到公元280年才重新任职。

虽然《华阳国志》《晋书》对杜轸后续任职经历的记载有所差异,但关于他在西晋时期的首任官职的描述是相同的——建宁县县令。

三国时期的长沙郡建宁县(今湖南省株洲市),隶属荆州,是一个多民族聚居的县域,当地的部落武装与中央政权有着一定的历史仇怨。同时,由于荆州在当时是兵家必争之地,赤壁之战与夷陵之战均发生在此,所以让建宁县也常常卷入战争,直至西晋太康元年(公元280年),建宁县才被纳入西晋治下。

那一年,辞官隐居十余年,已经年近知天命的杜轸,远赴矛盾重重、战乱方歇的建宁县任职。在任期间,他以德政引导百姓,使一方风气向善向好,把东汉以来战乱不休的地域治理得井井有条,赢得了各族人民的真心认同。

大器晚成的杜轸,在建宁县、池阳县等地政绩卓著,被擢升为尚书郎。进入中枢后,他不被朝中清谈的浮华之风所染,坚持以崇实为本,结合实际运用自己渊博的学识,“奏议驳论多施用”“每有论议,朝廷莫能逾之”,在一众西晋朝堂之上获得了“威容可观,中朝伟之”的赞誉。当时,杜轸与朝廷的另一位蜀地尚书郎——李骧齐名,人称“蜀有二郎”。

晚年,杜轸转任益州犍为郡(辖地包含今成都市部分地区和眉山市、乐山市、资阳市、宜宾市的大部地区,治所在四川省眉山市彭山区)太守,在当地“甚有声誉”,但在即将升任内侍大臣时病逝。

去如初至释博雅 清廉美名传天下

杜轸在去世近900年后被宋人选入《廉吏传》,一直被称为蜀人中的廉洁典范,不只是耐得住寂寞、跨得过难关、干得出成绩,更在于心中有准绳、行止有法度、为官有操守。

据《晋书·良吏传》,杜轸在建宁县政绩卓著,深受民众爱戴。在他离任时,各族群众、特别是少数民族百姓一路追送,赠送了许多表达谢意的礼品(“群蛮追送,赂遗甚多”),但“轸一无所受,去如初至”。在西晋初年,天下久分而合,风气奢靡贪婪,做良吏难,做廉吏更难。钱穆先生曾提出,“要讲某一代的制度得失,必须知道在此制度实施时期之有关各方意见之反映。这些意见,才是评判该项制度之利弊得失的真凭据与真意见。”循着史学大家的观点,试着置身杜轸所处的时代,结合当时的社会环境作出评价。

“不为俸禄之薄所困,坚持一无所受。”杜轸的任职时间集中于晋武帝在位时期。据《日知录校释》,晋武帝曾坦承“今在位者,禄不代耕”。因为当时政局动荡,税收体系不全,战乱征伐不断,导致中央财政持续紧张,官员俸禄水平很低,甚至不足以负担家庭开支,还需要官员亲自耕种来养家糊口、补贴家用。

关于杜轸从建宁县离任时的记载,《华阳国志》和《晋书》各有不同——《华阳国志》记载,杜轸赴任山阳县(今河南省焦作市山阳区,距离约900公里),若按《晋书》记载,杜轸赴池阳县任职(今陕西省咸阳市泾阳县,距离约1100公里)。但无论前往何地,所需路费不菲,特别是在俸禄微薄难以养家糊口的年代,在“囊中羞涩”的情况下想赴远方,如不收受他人所赠礼品,便意味着风餐露宿甚至还要变卖家财。在此情形下,杜轸还能选择“一无所受”,完全拒绝赠予,他内心的坚守和自律值得称赞。

不为贪腐之风所染,坚持去如初至。晋武帝在位期间,对于贪腐行为是采取纵容乃至怂恿的态度,时常为因贿赂获罪的大臣开脱,使得腐败风气在西晋朝堂迅速蔓延。(“而帝宽厚足以君人,明威未能厉俗,政刑以之私谒,贿赂于此公行,结绶者以放浊为通,弹冠者以苟得为贵,流遁忘反,浸以为常。”)同时,魏晋时代没有实际运行的官员考核评定制度,选任官员采取“九品中正制”,只由居于首都的“大中正”听闻风评来确定全国各地官员的品级和任用。这种全评个人主观判断的选拔方式更加使得朝野上下贪污腐败之风大盛,大臣之间互相贿遗,行贿成为官员之间的家常便饭,不行贿则可能被人谗诉,甚至在政治上招来横祸。

在行贿受贿成为“官场时尚”、纪律红线消失不见的年代,身处“山高皇帝远”的偏僻小县,百姓又自愿给官员“众筹”路费,杜轸若是收下礼品,则可以让家产增长、升迁有“资本”,不收就意味着异于众人,还可能遭到“圈子”排斥。在这样的时代背景下,杜轸依然牢牢扣好担任一方主官的“扣子”,坚持做“夜空中最亮的星”,保持“去如初至”的操守,被《廉吏传》评为“至妙。博雅”,值得后人敬仰景从。

敬告:本文已经成都日报授权转载,未经原发媒体成都日报授权,请勿转载!

来源:《成都日报》2023年9月25日第8版

作者: 冷一帅

用户登录

还没有账号?

立即注册