【教育】传承教育家精神 为乡村振兴贡献智慧和力量——“平民教育之父”晏阳初教育人生‖苗勇

传承教育家精神

为乡村振兴贡献智慧和力量

—— “平民教育之父”晏阳初教育人生

苗 勇

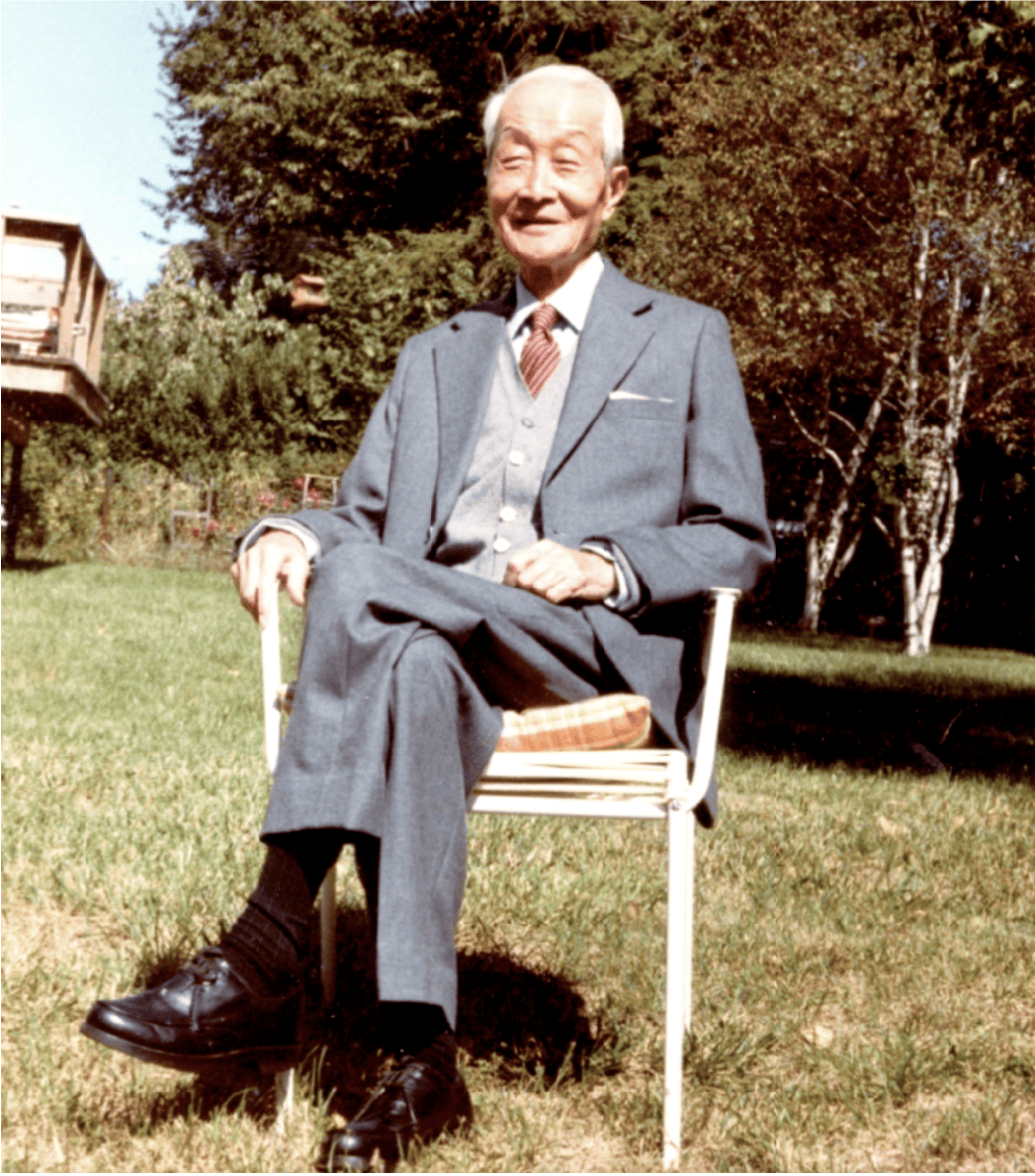

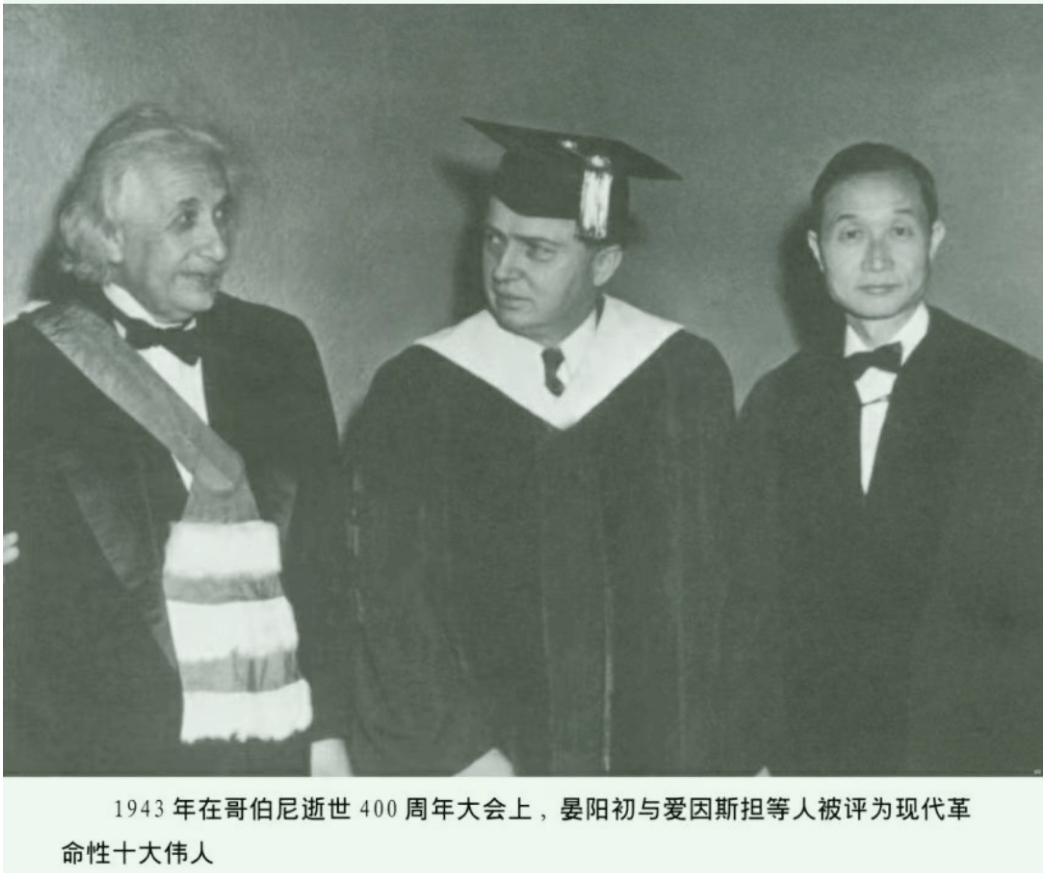

1982年晏阳初在纽约寓所留影

晏阳初一生心怀“教育救国”抱负,以“除天下文盲、做世界新民”作为毕生追求,是中国近现代平民教育和乡村改造的倡导者和实践者,是第一个将中国本土发明创造的平民教育、乡村建设经验传播到全世界并生根发芽取得卓越成效的教育家,其教育思想和理念改变了上亿劳苦大众的命运,被誉为世界平民教育之父。《红星照耀中国》作者斯诺称他是“一位有独创的教育家”。1943年,他和爱因斯坦等人一起被评选为“现代世界最具革命性贡献的十大伟人”,是迄今唯一被联合国教科文组织聘为终身顾问的亚洲人,也是中国第一位最具全球影响力的公益人物。

“走出象牙塔,跨进篱笆墙”的晏阳初,在他躬耕平民教育与乡村改造70余年的实践中,开创了一系列具有重要独创意义且高度契合当时中国农村实际的教育思想理论体系,为中国和世界平民教育及乡村建设作出了杰出贡献,产生了深远影响,至今都具有较强的时代价值和借鉴意义。下面,我将专门与大家分享“平民教育之父”晏阳初的故事。

一、他高擎公平济世的思想大旗,用教育改良世界

心中有景,花香满径。受中国儒家思想熏陶,晏阳初从小就具有极强的使命感和救世观,他一生所服务的对象,是世界上最让人忽略的最底层的劳苦大众,他的平民教育,改变了世界亿万贫苦民众的命运。他的教育思想跨越了国家和民族的界限,跨越了种族和阶层的界限,达到了一个人类和世界的新高度。某种意义上来说,他是20世纪早期、中期践行“人类命运共同体”思想的重要探索者和实践者。

(一)追求公平,开辟有教无类新境界

——人格平等,不论身份地位种族,人人都有平等受教育的权利。晏阳初始终将“平”字贯穿于他所从事的平民教育全过程。用他自己的话说,“平民教育的‘平’字,是‘平等’意思:‘道德人格平等’‘受教育社会机会平等’”。在开展平民教育时,晏阳初对所有愿意接受教育的人,不分男女、不论年龄、不论地位,不分长幼、不分职业,无论是工人农民,还是贩夫走卒,只要愿意学,他都一视同仁免费教育。从他1920年回国到1949年离开大陆的30年时间里,晏阳初通过募集社会捐款筹集经费等方式,在全国掀起了蔚为壮观的“除文盲,做新民”识字运动,让全中国不识字的男女老少都有平等享有受教育的机会。

20世纪50年代后,晏阳初再次走出国门,将在中国探索成功的平民教育经验推向世界。他的足迹遍布泰国、菲律宾、印度、加纳、古巴、哥伦比亚、危地马拉等50多个第三世界国家。他心怀悲悯,不分人种、不分民族、不分地域和国家开展平民教育和乡村建设。纵观中国历史,春秋时期孔子开创了私学之风,打破了贵族对教育的垄断,“有教无类”让更多的人有了接受教育的机会,晏阳初的平民教育则以更加开阔的人类视野和国际视野,让所有人都能受到教育,开辟“有教无类”的教育新境界。

——达者为师,不论阶层年龄性别,人人都有平等育人的义务。北宋大文豪欧阳修提出“学无前后,达者为师”的观点影响了中国千百年,为后世教育树立了光辉典范。晏阳初在从事平民教育中,不仅奉行人人都可平等享有受教育的权利,而且施行达者为师,只要学习在前、人人都可当老师的理念。在一战欧洲战场教授华工识字时,为解决教师不够问题,他采取先学教后学的方式,从先参加识字班的学员中选拔授课老师。1920年他回国开展识字运动时,为解决师资紧缺问题,他从社会各阶层广泛招募老师,青年毛泽东就曾在晏阳初的平民教育中当过老师。在定县开展识字教育过程中,为解决教师人手不足问题,晏阳初又发明了“导生传习制”,在每个村子挑选优秀的毕业学员充当教师,不分年龄、不分长幼尊卑。传习的导生有二十多岁的青年,也有七八岁的小娃娃,还有十多岁的大姑娘。通过全面施行达者为师,到1936年定县全县472个村共办起平民学校470所,识字教育快速、全面铺开。新中国成立之前,我国绝大多数地方都只有少数人能接受教育,绝大多数农民是文盲,定县是当时全国唯一一个无文盲县。

——生而平等,用教育树立人人平等的观念。为了让教育回归人人平等的本质属性,晏阳初还致力于用教育打破阶层,推动建立人人平等的平等社会。针对民国时期深入骨髓的阶级不平等性,他从改变观念入手,在亲自编写的《平民千字课》中用最浅显、直白的语言让平民认识什么是“平等”,从观念上打破阶层固化。他这样写道:

你是人

我是人

不分贫与富

不分尊与卑

同是中国人

人人该平等

是不分贫与富、卑尊同

中国该平等

这些近乎口语化的内容,不仅从观念上道出了人人平等、人人都平等地享有教育权利是晏阳初平民教育的核心,并从人格上表明了人人平等的人性本质,将公平教育的理念折射到全世界,进而影响世界、改良世界。

(二)尊崇实际,开创平民教育新潮流

晏阳初虽然出生于地处偏僻的四川巴中,但从小接受的西方教育。13岁他就进入西方教会在四川阆中开办的天道学校学习,毕业后又进入成都华美高等学校学习。其后又在朋友资助下考入香港大学学习,再后又求学于美国普林斯顿和耶鲁双料常春藤大学,长时间接受西学,自称是“中华文化与西方民主科学思想相结合的一个产儿”。他学成回国时,正是西学东渐、中国传统文化全面凋敝、以西为尊的时代。彼时,国内主张全盘西化的浪潮一浪高过一浪。可晏阳初并不迷信西学,他尊崇实际,崇尚创造,主张中西兼容。认为不论是中国的传统教育还是西方文化教育都只是手段。中国教育的途径应该是:“不要再模仿别人,要自尊自信,自己创造。国外先进的我们要学,但外国的教育,自有他们的背景,我们绝不能毫无目的盲目抄袭”,他在《“平民”的公民教育之我见》中说“我国有我国的历史文化和环境,亦当有我国所特有的公民教育,方能适应我国的需要。要知道什么是中国的公民教育,非有实地的、彻底的研究不可”。他不反对外国优秀的东西,但主张对本国历史文化环境务必彻底研究,求得公民教育的根据;对于外国东西亦可引为参考,以期适应世界的潮流。

从美国学成归国后,尽管他有在法国战场为华工服务丰富经验,但他还是花费一年多时间深入中国19个省份,在大半个中国进行广泛的实地考察。他花费大量时间走访乡村,与农民交谈、观察他们的生活,了解他们的实际需求,深刻了解中国广大平民百姓,尤其是农民所面临的困境,从而因地制宜制定具有针对性的平民教育方案。正是这种深入实际、尊崇实际、崇尚创造的教育思想,晏阳初领导的平民教育很快受到社会各界广泛欢迎,在全国迅速铺开,走出了一条具有中国特色的独特的教育之路,进而走向世界,甚至美国等发达国家都纷纷学习借鉴他的平民教育思想、理念和方法用以开展扫盲运动,有效地降低了文盲率,引领了世界平民教育时代潮流。

(三)济世开智,走出教育改良新路径

晏阳初一生尊崇“民为邦本,本固邦宁”的儒家思想,矢志将教育作为启迪智慧、提升素质、改造世界的重要手段,力图以“不流血”的方式达致强民救国的伟大目标。他为此而秉心直行,终生不悔。

晏阳初始终相信人的尊严和价值。认为每个人无论其社会地位、经济状况如何,都具有与生俱来的尊严和价值。这一点,时至今日,仍然难能可贵。他认为,平民并不缺乏智慧,而是缺乏发扬这智慧的机会。平民教育也不是以慈悲为怀的施米施粥的贫民教育,而是培养国民元气,改进国民生活,巩固国家基础的新型教育。

他的这种意识和精神起源于欧洲一战法国战场为华工服务的教学实践。他在当时的工作中发现,这些处在社会底层的劳工“苦力”虽然被英法美各国的士兵瞧不起,却并不蠢笨,反而有着强烈的学习欲望和巨大的潜力,只是因为缺乏教育机会,使这些力量得不到发挥。晏阳初说:“中国现在不是没有人才,是民众的‘脑矿’未开,有许多智士哲人,都埋没在不识字的人脑海中了”,于是立志要开发“人矿、脑矿”,发誓“不做官,不发财,终身献给劳苦大众。”

于是,他教华工识字,鼓励工人免费学习,还用白话文编写《驻法华工周报》,用通俗的语言向华工宣传新思想。其中一件事对他震动很大:一位“苦力”来信说:“先生大人,你自办报以来,我知道了大多天下事,但你的报太便宜,恐怕不久以后会关门,我愿把战争中存下的三百六十五个法郎捐给你办报。”这件事深深震撼了晏阳初,多年后,他说起此事,说是“苦力”教训了我,我不但发现了“苦力”的苦,还发现了“苦力”的力,他们最需要的不是救济,而是发扬——发扬他们的潜伏力。生意人知道开金矿、银矿的重要,却忘记了脑矿。而世界上最大的脑矿在中国。几亿中国农民穷在什么地方?便是我们没有发现他们的潜伏力,埋没了他们的脑矿。许多中国的像爱因斯坦、林肯、爱迪生、杜威这样的英雄豪杰被埋没了。这个,也就是晏阳初的“一大发明”的起源。

后来,美国罗斯福总统提出著名的“言论自由、信仰自由、免于贫困及免于恐惧的自由”“四大自由”号召后,晏阳初提出了“第五大自由”。他说:如果没有“免于愚昧无知的自由”,其他“四大自由”即民主与和平目的都不可能达成,没有任何一国能超越其民众而强盛起来的。

无论是“解除苦力之苦,开发苦力之力”“开发中国人民特别是贫苦农民丰富的‘脑矿’”,还是“除文盲,作新民”,晏阳初的思想和行动始终以“人”为航标,相信人的尊严和价值,以及由此造就一个美好世界的能力。他在接受美国诺贝尔文学奖获得者赛珍珠采访时说到,“我要向全世界提出这一个问题,请求解答。为什么不能团结所有国家、所有地区的人民以共同打击我们的敌人——愚昧、贫困、疾病和腐败政府呢?”“世界最基本的要素是什么?是黄金还是钢铁?都不是,最基本的要素是人民!在谈及一个更好的世界时,我们的确需要素质更好的人民。”

二、他奉行知行合一的教育实践,用行动奔向大同

晏阳初一生践行坐而论道不如起而行之的教育信条。他在平民教育中身体力行、以身作则,开创了平民教育新境界。正如晏阳初自己所说,他“穷干,苦干,硬干”了一辈子,“从中国干到世界上干”。面对各种赞扬与质疑,他如此“自剖”:“我是怎样的一个人呢?我是中华文化与西方民主思想相结合的一个产儿。我确实有使命感和救世观;我是一个传教士,传的是平民教育,出发点是仁和爱。我是革命者,想以教育革除恶习败俗,去旧创新,却不注重以暴易暴,杀人放火。如果社会主义的定义是平等主义——机会和权益的平等,我也可以算是一个社会主义者,但我希望人类以和平的方式解决问题,故不赞成斗争,也不相信阶级决定人性。我相信,‘人皆可以为舜尧’。圣奥古斯丁说:‘在每一个灵魂的深处,都有神圣之物。’人类良知的普遍存在,也是我深信不疑的。”

(一)崇尚坐而论道不如起而行之,践行身体力行的“教育家精神”

晏阳初不仅是平民教育的倡导者和组织者,更是躬耕一线,以身作则、言行一致,树立了良好形象的教育家榜样。在一战欧洲战场上教授中国劳工识字时,他亲自编写教材,亲自给学生授课,亲自刊印报纸,几乎是以一己之力,将投身欧洲战场的10多万华工的识字教育全面铺开并取得骄人成绩。1920年回国开展平民教育时,又立足国内实际,亲自编写教材《平民千字课》,亲自参与组织发动和学校授课,亲自讲解每一个字的含义和用法,帮助平民快速掌握基本的读写能力。

最难能可贵的是,在城市平民教育全面铺开进入高潮后,晏阳初作为平民教育的倡导者和组织者,开展平民教育所需资金也大多都是以他个人名义筹款所得,是平民教育名副其实的“金主”,但他却从不空坐在办公室施号发令,没有丝毫高高在上的架子,而是带着金发碧眼的妻子以及尚在襁褓中的婴儿,放弃了舒适的城市生活,抱着“给乡下佬办教育”的信念,带领知识分子主动放下“上等人”身段,走出象牙塔,跨进泥巴墙,深入民间与劳苦大众为伍,躬耕教育一线。

用晏阳初自己的话说,“自北京迁到定县,不是地理上几百里路的距离,实在跨越了十几个世纪的时间。我们必须克服一切困难,在各方面尽力使我们适应乡村生活,和农民同起同居,千万不能在定县形成‘小北京’!”在他的带领下,当时国内文化教育界许多知名人士,以及众多留美、留德、留英、留日的海外归来的博士、硕士,放弃大都市优越的工作条件与舒适的生活环境,举家迁入偏僻艰苦的定县。最多时超过500人,其中研究生、博士就达60多人,“博士下乡”成为美谈。有专家说这一举动标志着中国近代知识分子对“学而优则仕”与“坐而论道”等传统观念的超越,使延续千百年的“万般皆下品,唯有读书高”的风气第一次有了转变。

(二)崇尚实践出真知,奉行知识分子要向实践学习的教学理念

晏阳初认为知识分子不是万能的。在深入定县开展平民教育和乡村建设时,他反复强调不能以为我们有知识,是大学士、大博士,就什么都懂得,一切都正确。他反对知识分子高高在上,坚信实践出真知,主张知识分子要沉下去回归大众,走知识分子与人民大众相结合的道路,批评中国知识分子传统上的书斋作风,反对读书人成为脱离农村的一种特殊阶级。他说:在中国历史上,有两种“瞎子”,两种“盲人”。一种是生活在社会性底层的不识字无知无识的瞎子,叫“文继,连盲”;一种是虽有知识,但处在社会性上层,远离劳苦大众,不了解广大人民疾苦,更看不到人民身上的潜在力量的盲人,这种人也叫瞎子。

晏阳初总是在实践中求得真知。他说:“有好多东西我们不懂,或没有真懂,反倒是农村的百姓具有真知灼见”。他亲自深入农村,彻底地放下知识分子的架子,虚心地向农民学习,向人民群众学习,做人民的学生。强调知识分子在与平民结合的时候,要从根本上破除“上智下愚”的传统封建观念。

晏阳初这样注解走进民间的真实意图:我们知道自己不了解农村,才到乡间来求知道。我们不愿安居太师椅上,空作误民的计划,才到农民生活里去找问题,去解决问题,抛下东洋眼镜、西洋眼镜、都市眼镜,换上一副农夫眼镜。

为了向农民学习,1929年秋天,晏阳初一行来到定县翟城村,立即走访农民,身先士卒穿起粗布大褂,住着和农民一样的房子,吃一样的饭菜,就连向来喝洋咖啡吃洋面包的混血妻子许雅丽也照样吃起了面疙瘩。与农民闲谈之时,他还拿起呛人的旱烟管猛吸几口,并夸赞“味道不错”。事实上,他并不抽烟。一位老人还记得,这位城里来的先生还学会用方言跟农民说话。晏阳初和他的同仁散居在农民的土屋里,生活上完全同农民打成一片。

他认为农民在长期的农业生产实践中积累了丰富的经验,便积极参与农村的劳动生产,亲自下田劳作,了解农业生产的过程、农民的劳动强度以及在生产中所面临的问题,经常向他们请教农业生产方面的知识。如农作物的种植、养殖技术、土壤改良、防治病虫害等,并将这些经验进行总结、改良和推广。通过参与劳动,他不仅能够切身体会农民的辛苦,还能更深入地了解农村的经济状况和农民的生活需求。

农村有着独特的社会文化和风俗习惯。晏阳初便虚心向农民请教当地的文化传统、民间艺术、宗教信仰等方面的内容,深入了解农村社会的结构和农民思维方式,从而更好地理解农民的行为和价值观,以便在开展平民教育和乡村建设时能更好地结合当地的文化特点,制定出更加符合农民实际的教育方案和建设计划,为后续的教育和乡村建设工作提供实际依据。

(三)崇尚系统推进,秉持乡村教育要连锁全面施行的系统观念

在教育中,他注重系统推进,整体推进。他说“不是零零碎碎,而是整个体系。”“不是枝枝节节,而是通盘筹划”。从他回到中国的那一天开始,晏阳初就立志将平民教育和乡村建设打造成一个全方位的系统工程。他认为“社会与生活都是整个的、集体的、联系的、有机的,决不能头疼医头,脚痛医脚,支离破碎地解决问题”,要“连锁的进行全面的建设”。

为推进全民识字,晏阳初推行“学校式、社会式、家庭式”“三大方式”。其中:学校式教育以青少年为主要教育对象,在学校中对青少年进行基本知识的传授;社会式教育主要通过开展各种社会团体活动,向群众及团体进行教育;家庭式教育主要将家庭中不同地位的成员横向联系起来进行教育。

在开展乡村建设时,他通过深入调研,冷静分析后认为:农村的问题千头万绪,认定农村主要存在“愚、贫、弱、私”四种问题。所以主张通过办平民学校让普通民众识字,再系统地实施“四大教育”:以文艺教育攻愚,培养知识力;以生计教育攻贫,培养生产力;以卫生教育攻弱,培养强健力;以公民教育攻私,培养团结力。

不仅如此,即便在单纯的识字教育中,他也不单纯的就识字而教识字,而是辅以办报、课外读物等方式增进了解,巩固提升。在河北定县试验时,他专门创办了适宜农民阅读的《农民周报》,打造了流动图书馆,搭建了农民剧台,开办了最早的农村广播电台,这些在当时的中国都是史无前例的创举。

(四)崇尚多向发力,坚守全方位激发民力的教育主张

晏阳初坚信平民教育和乡村改造是发扬,而不是救济。认为平民并不缺乏智慧,而是缺乏发扬这智慧的机会。乡村改造是为了民族再造,农民、特别是青年农民,是乡村改造的主力。知识分子回到民间去,不是包办代替,而是启发教育农民,激发调动他们的主人翁意识,培养他们自立自强的精神。

在平民教育和乡村改造中,晏阳初把对平民的启发、教育、宣传工作放在首位,让平民树立主人翁意识与从事改革的主动精神。他认为提出的一切计划、方案及方法都要与平民共同商量研究,要使我们所掌握的科学道理因地制宜,因人制宜。晏阳初认为乡村建设的核心在于农村劳动力的培养和开发。他常说:“中国的问题千头万绪,但最根本的问题还在于人,从事人的改造的教育工作成为解决中国整个社会问题的根本关键”。他提出“建乡须先建民,一切从人民出发,以人民为主,先使人民觉悟起来,使他们有自发自动的精神,然后一切工作,才不致架空。”无论教材还是教学,都必须首先考虑农民的可接受性。晏阳初说:“有些时候,我们的主张尽管正确,也需设法使它变成平民大众自己的主张。这往往需要耐心,而要说服等待,切不可操之过急,一厢情愿,简单从事,包打天下。社会改造事业,没有千百万觉悟了的劳苦大众积极参加,是一定不会奏效的,是注定要失败的”。

晏阳初认为须先促成平民“自力”,然后才有“更生”的希望。在调研过程中,晏阳初非常注重倾听农民的诉求和意见,与农民进行深入的交流和沟通。他鼓励农民表达自己的想法和愿望,认真听取他们对教育、医疗、经济发展等方面的期望和建议。通过这种方式,他能够更好地了解农民的内心需求,使自己的工作更具有针对性和实效性。他指出“要达到开发民力的目的,必须从整个生活的各个方面下手”,必须灌输知识,增加生产,保卫健康,促进组织,因为知识、生产、健康和组织都是一种现实的力量。“所谓开发民力,就是开发人民的知识力、生产力、健康力和组织力”。晏阳初的自力更生思想和对“民力”的认识,代表了当时对农村现状的较高认识,在今天的乡村振兴中仍具有较强的借鉴意义。

晏阳初说:“我们不是包打天下的英雄,我们不是解救众生的基督,我们只是广大平民的朋友,乡村改造的事业没有千百万劳苦大众的自觉参与,是一定不能成功的!”他在定县实验中,相当部分工作就是协助启发农民自动自发精神与习惯,并注意挖掘有领导潜能的农民做该村推行乡村改造工作的辅导人。后来,美国和平工作团也改变以往在落后地区发放食品衣物的办法,推行平民教育乡村改造工作政策。随后美国基督教会也采纳晏阳初这一观念,废弃原来在落后地区散发衣物食品的救济工作,另设发展部门,使受助的人们能自立自助、自主发展。

三、他抒写躬耕不辍的教育故事,用实干成就梦想

在晏阳初开展的平民教育中,发生了很多具有典型的教育故事,至今仍是颇有深意。下面,分享三个小故事。

(一)甘于奉献,体现教育家精神的家国情怀和仁爱之心

2023年9月,习近平总书记提出中国特有的教育家精神,主要体现深厚的家国情怀,甘于奉献的仁爱之心等六个方面,教育家精神在晏阳初身上也得到充分体现。在此,举几个小例子。

——不为奖学金折腰的爱国情怀。1913年青年晏阳初以入学第一名的成绩考入香港大学后,按规定“凡考取第一名的可获得英皇爱德华第七奖学金1600美元”。1600美元奖金对贫穷的晏阳初来说简直是个天文数字。他当时一年的开销也不过100美元。这1600美元的奖金,可供当时的他使用16年。但当时英国有个规定,要获得这笔奖学金,必须加入英国籍。晏阳初断然拒绝了1600美元的奖学金,面对当时的香港大学校长索特的亲自劝导,他说:“为了区区1600块钱,竟要一个学生出卖自己的国籍,校长,恕我直言,这代价也太大了吧!我是很穷,很需要这笔钱。但我郑重地告诉您,这笔奖学金,我不要了。”说完,他头也不回地离开了。

晏阳初当时能到香港大学读书,完全是靠受朋友史文轩兄妹的资助,经济十分困难,生活用度经常捉襟见肘。但在这种情况下,晏阳初断然拒绝领取奖学金也要保留自己的中国籍。在他年老时,多次对侍奉在身边的女儿说,他死后,一定要将他的骨灰运回祖国安葬。如今,他的一半骨灰安葬在巴中塔子山晏阳初博物馆。

——看似平凡实则伟大的人生志向。晏阳初毕业于美国耶鲁与普林斯顿双料常青藤大学,在那军阀混战的年代,以他的能力和学识,回到国内,高官厚禄本是指日可待,他却解下长衫,俯下身子,躬耕泥土,立志不当官不发财,一生只做了一件事,开展平民教育和乡村建设。

他在从事平民教育和乡村改造时,受蒋介石看中,多次向他伸出了橄榄枝,他都委婉拒绝了。年轻气盛的少帅张学良,送汽车拉拢他,在平教会经费十分紧张的情况下,拿出800万大洋,甚至关押了他的陈筑山同事,强迫他当官,晏阳初依然给予了强硬回绝。

——令人敬重的人格魅力。1926—1937年,晏阳初以河北定县(今定州)为试验地,以县为单位,开始了综合的社会改造试验,史称“定县实验”。500多位知识分子在定县,其中60多位博土专家,像陈筑山、冯锐、冯茂如、瞿世英、孙伏园、傅葆琛、郑锦、熊佛西、陈志潜等。陈筑山,国立法政专科学校校长(现在中央政法大学),郑锦,国立北平美术专门学校校长(现在的中央美术学院),都辞去校长跟晏阳初到偏远的定县从事平民教育。瞿世英是谁?是第一个获得美国哈佛大学博士学位的中国留学生,陈志潜,公共卫生之父。一方面反映出当时知识分子的为民情怀,更重要的是受到晏阳初人格魅力的感召!

(二)灯笼教学,晏阳初因地制宜创新教学方法,吸引农民参加学习教育

在定县开展识字教育初期,大多数农民都对学习不感兴趣,认为种庄稼跟识不识字没有丝毫关系。为打开局面,晏阳初和他的同事们灵机一动,将农谚和节气歌谣写在晚上用以照明的灯笼上,趁着大伙儿乘凉的时候进行讲解,很快激起了大家伙儿的学习兴趣,从而迅速打开了学习局面。

夜晚乘凉的时候,晏阳初和他的同事们每人手提一盏灯笼,和乡亲们攀谈。他们的灯笼很特别,上面画的不是花鸟楼阁,而是写着农谚和节气歌谣。见农民对灯笼产生了兴趣,他们便询问乘凉的村民是否认识灯笼上的字。

见村民摇头,他们便说道:“老乡,这上面是农谚,说的是‘白露早,寒露迟,秋分种麦正当时’……”

等勾起了老乡的好奇心,他们接着解释说,“它说的是播种的事呢,白露、寒露、秋分都是一年三个节气。‘白露’呢,通常在每年的9月7、8、9日交节;‘秋分’节气,通常在每年的9月22、23、24日交节;‘寒露’节气,通常在每年的10月8、9日交节。‘白露早’的意思是说,9月上旬种小麦呢,时间就太早了些,而到了‘寒露’节气,也就是10月上旬那个时候,播种小麦又太晚了,而只有在‘秋分’这个节气,也就是9月下旬的时候,播种小麦,才是正好的时候……也就是说,再过一段时间,就要抓紧时间来种小麦了……”

晏阳初和他的同事们,以灯笼的方式,诸如此类将汉字和农事生产联系起来,使村民们感觉知识是有用的,知识确实可以用来帮助种田,很快就激发了普通民众的学习兴趣。

(三)示范带动,晏阳初注重激发农民主体学习改造的主动性

要想让农民改变观念,不是一件容易的事情,得有让他们信服的成绩,农民很实际,光靠嘴说,是没有人会相信的。定县实验中,生计教育的成效如何,关系到农民投入乡村改造的热情,关系乡村改造运动的成败。如何推行生计教育,在当时的中外教育史上又无前例可循。采用传统的学校式正规教育方法更是不可行的。于是,晏阳初他们创造了用示范推进的方法,当时称为“表征”:挑选平民学校成绩好并热心农业技术改革的农户,作为示范户。以此作为当地农业推广的中心与农业经济建设的枢纽,通过他们实地操作、实际成果与现身说法,向其他农民做展演示范。这样就把课堂搬到了农田、变书本教学为实干学习。

当时定县的棉花产量很低,晏阳初和他的同事们在村子里与颇有见识的老人谈起这个话题时,老人却很诧异,好像这个问题很奇怪,说村子里世世代代都这样种棉花,收成都不错。老人说自己种了几十年的棉花,产量都差不多,棉花的收成就这样了。意思很明显:你们这些城里来的先生,读书也许可以,种庄稼还得向他请教。

晏阳初和他的同事们碰了个软钉子,于是想到了实验示范基地。翟城村实验示范田周围是村子里村民们大大小小规则不一的农田。春天暖阳里,周围农田里村民们的麦苗才绽新芽,实验田的麦苗早已是绿油油的了,引得周围的农民们纷纷称道。却还有些老农不服气,根本不相信这群读书人能务农种庄稼。

晏阳初和他的同事们一点也不恼,他们也不争辩什么,只是细心侍弄着自己的试验田,最后用高产的成功实验扭转了农民的落后种植思想。到1933年,定县农村发生了很大的变化,小麦品种改良,谷子改良,鸡鸭等家禽和生猪优质品种的引进,科学耕作技术引进,新型农具推广等,都极大地增加了定县农民的收入。当时引进了很多品种优良的果树,今天仍然硕果累累,造福当地百姓。

习近平总书记曾充分肯定晏阳初的教育思想和实践,他说:“我在河北定县工作时,对晏阳初的试验就做了深入了解。晏阳初在乡村开办平民学校、推广合作组织、创建实验农场、传授农业科技、改良动植物品种、改善公共卫生等,取得了一些积极效果。”晏阳初在他生前最后一次的公开演讲里表示:“愿我毕生的工作——平民教育和乡村改造——成为我的遗产。”北京大学教授钱理群认为:“这是一份十分丰富厚重的遗产,它首先体现为一种广泛、持久、富有成效的实践活动,令后人永远怀想;同时,它更具有极大的理论含量,而且这是真正从中国现代社会实践中提炼出来的理论,是本土的又是现代的,因此它也能够超越其所产生的时代,而对中国现代教育与乡村建设产生持续的影响。”

晏阳初是世界平民教育运动杰出的倡导者、传播者、实践者。他是世界的,更是中国的。我们探索研究平民教育家晏阳初的教育人生,就会发现,晏阳初的平民教育和乡村建设思想,高度契合当前正在实施的乡村振兴战略,对于今天我们正在实施的乡村振兴具有重大借鉴意义。

作者简介

苗勇,生于四川巴中,现任四川省总工会副主席。1986年开始发表作品,2007年加入中国作家协会。先后出版诗集《山韵》,散文集《山民》《散落的文字》,杂文集《小曲乱弹》,文论集《星星点灯》,报告文学《丰碑》《直面地震工会旗帜高高飘扬》《见证天使》《生命芦山》,长篇小说《曾溪口》《晏阳初》等16部,报告文学《丰碑》获2004年首届报告文学奖,《巴山背二歌》获第二届全国职工新创歌曲奖和四川省“五个一”工程奖,长篇小说《曾溪口》获第七届四川文学奖、梁斌长篇小说奖、成都市“五个一”工程奖,《晏阳初》获首届李劼人文学奖、大巴山文艺推优奖。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:苗 勇(四川省总工会副主席,中国作家协会会员)

用户登录

还没有账号?

立即注册