【人物】王光祈:以音乐育民的民族文化复兴者||李莉

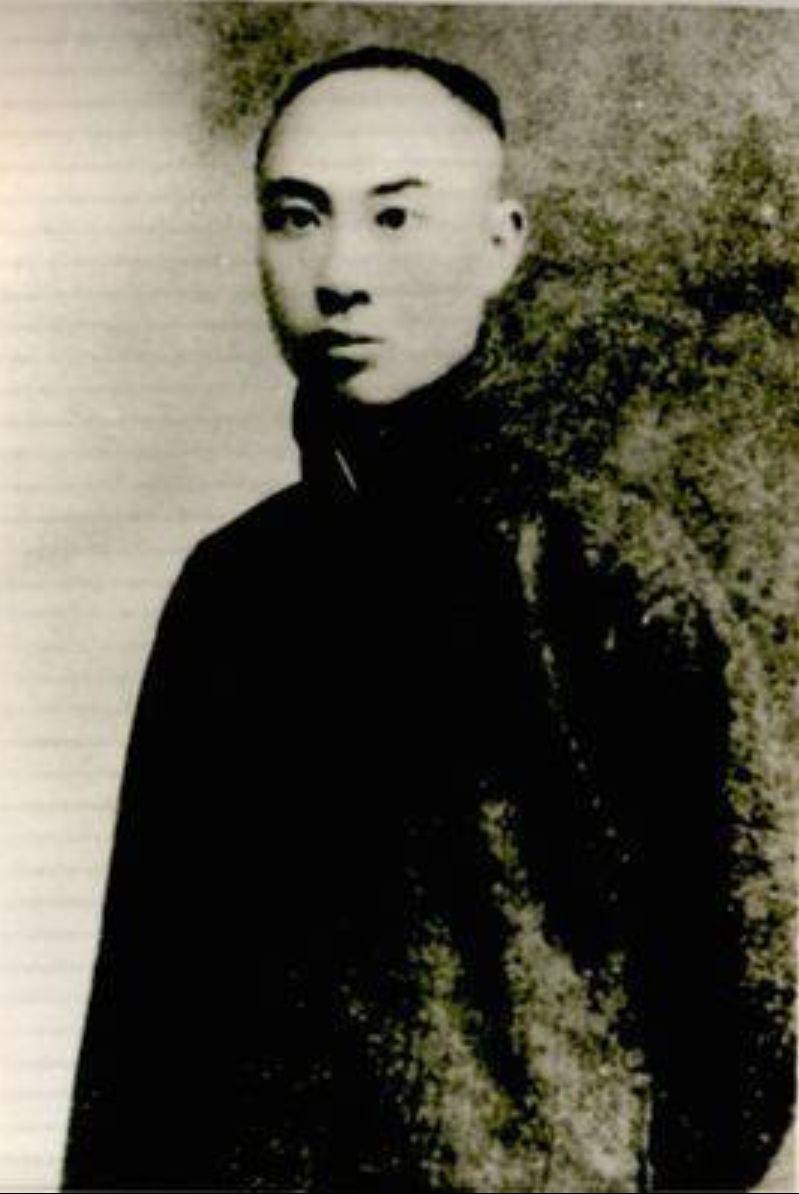

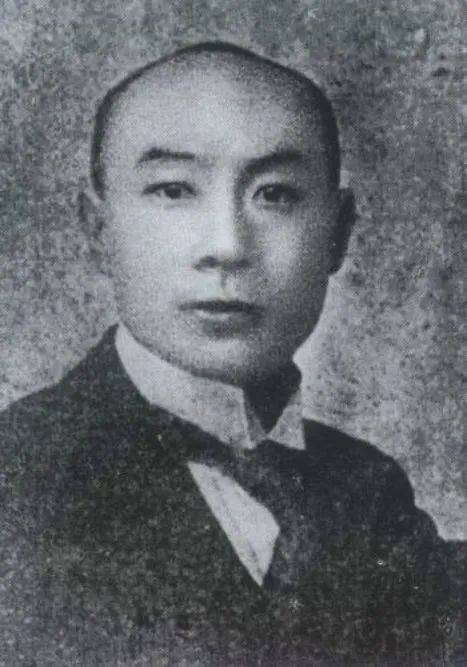

王光祈

以音乐育民的民族文化复兴者

李 莉

他是一个遗腹子,也是一个音乐巨人;他有着不菲的音乐著作,也为中国及世界音乐理论作出过贡献;他是李劼人的同窗好友,曾效力于《川报》等多家媒体;他的英年早逝,令国人遗憾不已!他,就是王光祈。

王光祈先生

秋天已至,银杏泛黄,片片落下,满满祭奠。

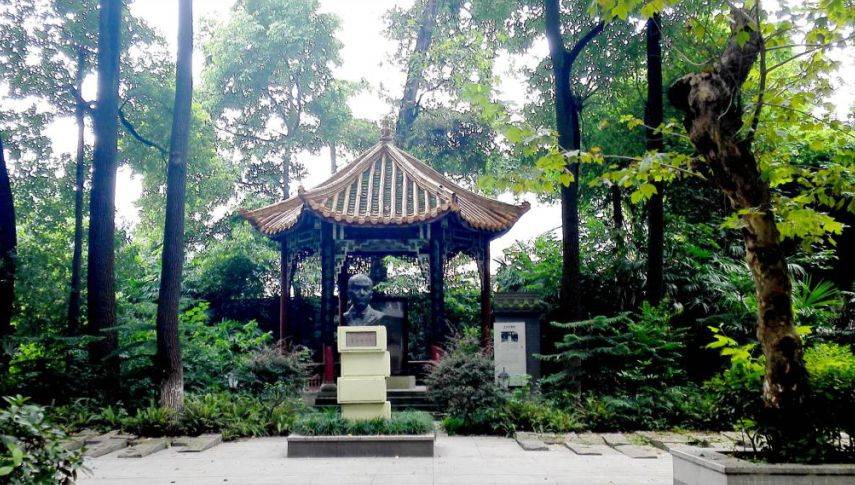

伫立在四川音乐学院校园里的王光祈先生纪念亭前,墓前那些看似冰冷的水泥键盘再一次将音符奏响,这大概是对他最好的怀念。

王光祈墓碑

从成都到北京再到德国

王光祈的人生轨迹如是说

清光绪年间,温江鱼凫镇有一户王姓人家,王光祈就在这里诞生。他的祖父王泽山是清咸丰举人,父亲王展松也曾在清廷任职,后弃职从商,家境算得上殷实。

可是,月有阴晴圆缺,人有旦夕祸福,父亲早亡,让王家家道中落,家里靠着一点小产业出租和母亲帮人做工艰难度日。

王光祈早年读私塾,15岁考入成都第一小学堂高年级,后又考入成都四川省高等学堂分设中学堂,获到时任四川总督赵尔巽的资助得以到成都求学,与李劼人、周太玄、魏时珍、郭沫若、曾琦、李璜等同班,并成为至交。

王学圻早年读书旧址

一次,他们一起到成都东郊菱角堰相聚时,还模仿着“三国演义”中的情节,也来了个“桃园结义”,相约死后同葬此地。

童年的王光祈喜欢吹笛弄萧,对音乐有着浓厚的兴趣,中学时还醉心于川剧,这些都为他日后从事音乐研究奠定了基础。

王光祈思想活跃,学习努力,立志以复兴国家民族为己任。

1911年,他参加了四川的保路运动;1912年春,他毕业于成都府中(现石室中学);1914年,中学毕业的王光祈再次得到友人的资助,考入中国大学攻读法律,潜心研究《国际公法》和《中西外交史》,以半工半读的方式生活;1918年夏天,他以优异成绩毕业。

在京求学期间,王光祈担任了几家报社的记者、编辑等职,结识了李大钊、陈独秀等,在其创办的《每周评论》上发表文章,积极从事社会活动,成为了该刊物的主要撰稿人之一。

他还在《晨报》副刊上发表文章抨击剥削阶级和社会的不公正,提出劳动者应当要求自己的权利,要实行“生产机关公有”、保证教育平等,要求青年献身于“为公众谋利益的事业”等。

1915年秋,李劼人应聘任成都《四川群报》主笔,次年,由李的介绍,王光祈兼任《群报》驻京通讯记者,他及时向成都寄发剪报、新闻,介绍北京政治舞台的风云变幻,积极从事反袁世凯称帝和张勋复辟的斗争。

由于王光祈写的文章总是“又快又多而有力”,这些消息和文章对四川的反复辟斗争起了重要作用,受到了李劼人和读者的一致赞誉。

1918年夏,《群报》因言论激烈而被查封,李劼人等又创办《川报》,王光祈仍担任该报驻京通讯记者。

1919年,“五四”运动在北京爆发,王光祈参加了“火烧赵家楼”的游行队伍。并连夜赶写长篇通讯及时发回四川,在《川报》登出后,四川学生联合会立即组织声援北京学生的爱国行动,声讨卖国政府,呼吁全国各界拒绝巴黎和会签字。

五四运动时期的王学祈

“五四”运动后,王光祈尚未成熟的政治主张受到西方空想社会主义理论和无政府主义思想的影响,幻想建立一个乌托邦式的乡村乐园。

他在陈独秀、李大钊、蔡元培、胡适等人的支持下,于1919年底在北京组织了“工读互助团”,他们一面从事体力劳动,一面在各学校听课,共同生产,共同消费。

李大钊同志与少年中国学会

王光祈幻想通过工读互助运动的广泛发展和联 合,达到改造整个社会的目的,实现“人人作工,人人读书,各尽所能,各取所需”的崇高理想。

由于他的热心宣传,武昌、南京、天津、湖南等地也相继组织、仿效实行。但是“工读互助团”虽名噪一时,影响很广,在当时的社会制度下却根本行不通,再加上经济上存在着许多不可克服的困难,团员们的思想认识又极不一致,不久后便陆续自行解体。

看不到前途的王光祈深为痛苦,于是他决心远涉重洋,到德国学习考察。

1920年夏天,王光祈作为上海《申报》《时事新报》及北京《晨报》特约驻德通讯记者抵达法兰克福,开始研习政治经济学,并利用晚上时间译写通讯稿发回国内报刊,以稿费收入维持生活。

在德国,音乐将王光祈那颗迷茫的心唤醒,他放弃了对政治经济学的研究,开始学习起了小提琴和音乐理论,并考入柏林大学音乐系学习。

不同的学习环境,改变了王光祈的人生轨迹,他在音乐研究的路上越走越高,也远走越远。

哲学让人聪慧

音乐让人高尚

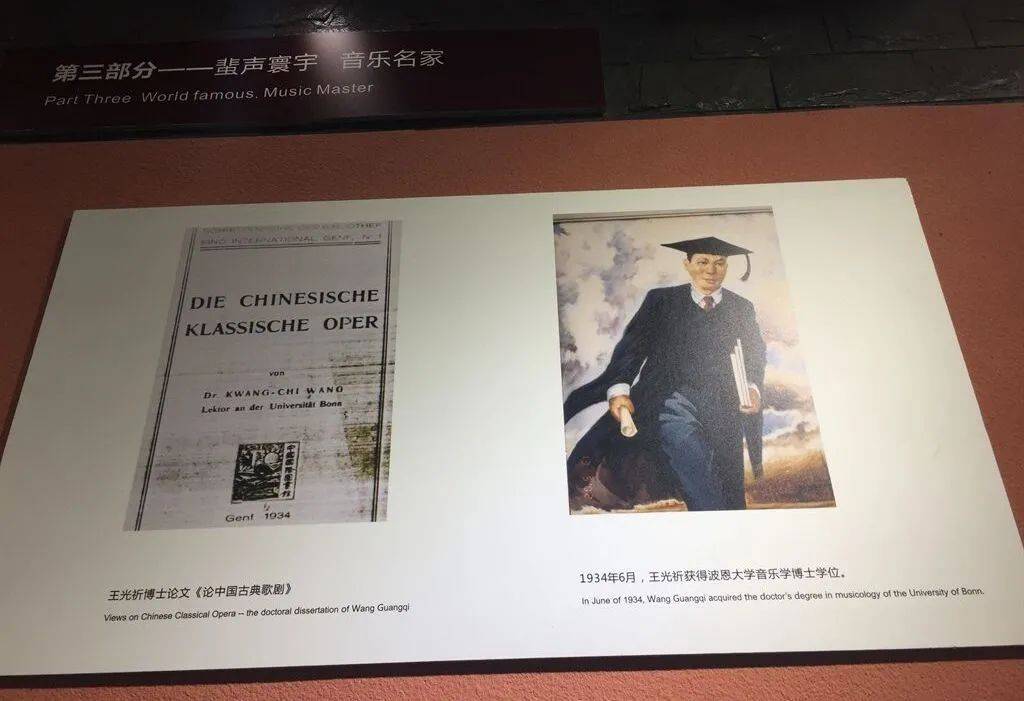

当兴趣成为老师,一切将会改变。大学毕业后,王光祈受聘于波恩大学,任东方学院中国文学讲师,他以《论中国古典歌剧》的论文获得波恩大学哲学博士学位。

在德国从事长达十三年的音乐研究中,王光祈是第一个用比较研究法从事中西音乐史和中西乐制研究的人。

在“比较音乐学”这一领域内,他做了开拓性的工作,奠定了中国“比较音乐学”的基础,他较全面系统地向国内介绍西方音乐文化,并向国外介绍中国的传统音乐文化,在中西文化的交流方面也作出了贡献。

王光祈一生辛苦工作,勤奋著述,在客居德国的十多年里,除撰写、翻译了政论著作《辛亥革命与列强态度》、《三国干涉还辽秘闻》等十余本外,他的音乐论著多达50多种。

在国内出版的专著有18种、论文24篇,在国外出版的外文论著已查到的有14种,诸如《欧洲音乐进化论》《德国国民学校与唱歌》《各国国歌评述》《东方民族之音乐》《音学》《中国诗词曲之轻重律》《中国音乐史》《西洋音乐史纳要》《西洋名曲解说》等,其中《东西乐制之研究》是中国最早的具有开创意义的比较音乐学著作。他还在《翻译琴谱之研究》中向西人介绍中国古琴音乐的著作,如此等等,成就斐然。

在王光祈的《中国音乐史》自序中,有这样一段话:“在我国诧为艰深理者,在彼邦已成为家常便饭。他方面西洋各种学术发达,易收也相得益彰之。”

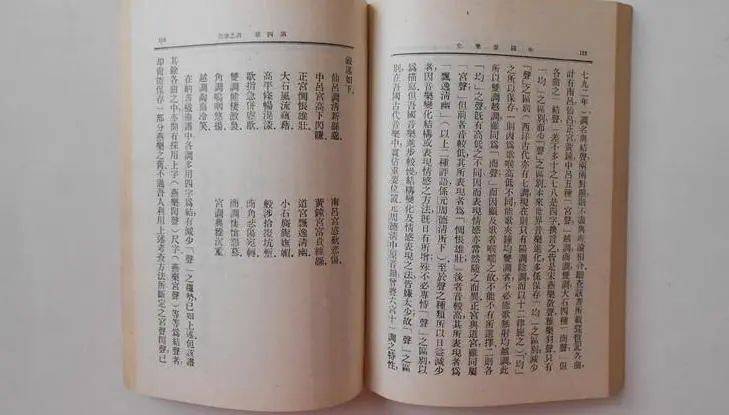

《中国音乐史》内容

他在《东西乐制之研究》自序中说:“吾将登昆仑之巅,吹黄钟之律,使中国人固有之音乐血液,重新沸腾。吾将使吾日夜梦想之‘少年中国’灿然涌现于吾人之前,因此之故,慨然有志于音乐之业。”

只有对本民族文化深深地爱,才能用自己毕生的研究来复兴民族文化,提出以音乐育民思想,主张发挥音乐的社会功能,藉以振奋人心,发扬爱国主义精神。他在提出理论的同时还提出了发展民族音乐的具体办法,一字一句无不洋溢着民族自豪的感情。

王光祈在德国的留学生活十分艰苦,他既未享受公费待遇,又无家庭资助,全靠卖文为生。1936年1月12日,因积劳成疾,王光祈突发脑溢血骤然病逝于德国波恩医院,时年尚未满44岁。

波恩大学为他举行了追悼会,噩耗传回国内,南京、上海、成都等地和他的故乡温江县皆为此举行了隆重的追悼会。

在南京追悼会上,蔡元培致悼词,徐悲鸿为王光祈画了遗像,成都各报发表了悼念文章。1938年,王光祈的骨灰由其生前好友从波恩辗转运回成都。1941年冬,李劼人将王光祈骨灰葬于成都东郊沙河堡菱角堰侧,信守了他们之前的承诺。

1983年10月,经有关部门批准,王光祈墓碑被迁至四川音乐学院,人们在那里修建了碑亭,中国音乐家协会主席吕骥为碑亭题写了楹联。

王光祈碑亭

冼星海以“刻苦耐劳”评王光祈:“我们不能忘记这位音乐理论家王光祈,他推动了新音乐的发展,他的刻苦耐劳是我们从事中国新音乐的模范。”

德国波恩大学东方学院院长、教授卡勒博士以“前驱者”评价他说:“他努力介绍西方音乐的精华到中国去,并且应用西洋的方法去整理那至今还未有人碰过的材料;在这一方面,他可以算是第一个前驱者。”又说:“他在研究院无时不以最大的努力和确定的态度来工作,他是一个静默稳重的人,只有很接近地去细细认识他,方可以了解他的伟大。”

日本著名音乐学家岸边成雄以“第一个”评价他:“把柏林学派的比较音乐学观点第一个介绍到东方来的,是中国人王光祈。”

波恩大学音乐学院院长、教授希德玛博士以“音乐学家”评价王光祈道:“他把握了西欧,特别是德国方面研究音乐的科学方法与途径,由此设法与他的故乡的音乐与戏剧的艺术相接近,这居然给他做到了!他已是一位受有严格教育的音乐学家。”

王光祈先生

秋意深深,当川音校园内传来悠扬乐声,仿佛还有人轻轻为它打着节拍。

来源:锦点

文/图:李 莉

用户登录

还没有账号?

立即注册