【四川历史名人】陈子昂与武则天(下)‖ 谢元鲁

本文载《巴蜀史志》2020年第5期“四川历史名人”专刊

陈子昂与武则天(下)

谢元鲁

进谏与批评的风骨

陈子昂对武则天的忠诚贯穿他一生,但在当时,对武则天各项政治措施提出最激烈批评的也是陈子昂。清代陈沆总结说:

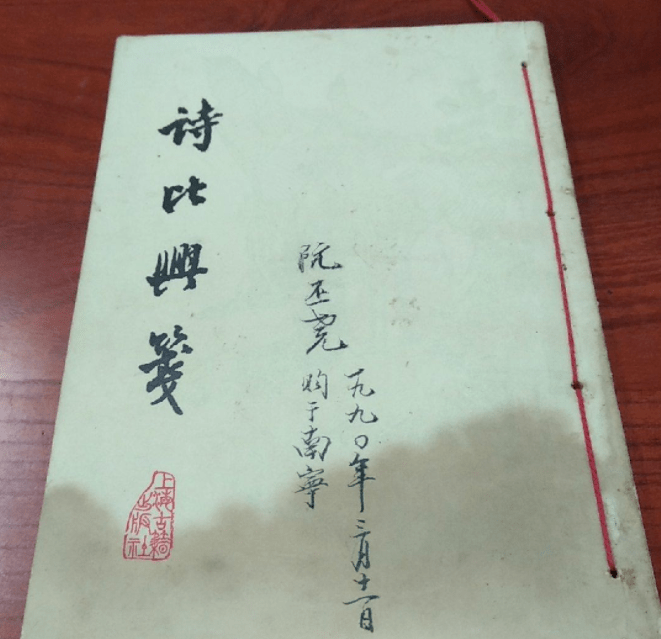

历考武后一朝,惟子昂谏疏屡见。武后欲淫刑,而子昂极陈酷吏之害;武后欲黩兵,而子昂极陈丧败之祸;武后欲歼灭唐宗,而子昂请抚慰宗室;甚至初仕而争山陵之西葬,冒死而讼宗人之冤狱……历考唐人诸集,亦有片章只句,寄怀兴废如子昂之感愤幽郁,涕泗被面下者乎?(陈沆《诗比兴笺》卷3《陈子昂诗笺》)

光宅元年(684)徐敬业扬州起兵讨武失败后,武则天“疑天下人多图己”,为维护自己的统治地位,采取任用酷吏、奖励告密和大肆杀戮的手段。前后五六年中,杀唐宗室及贵戚数百人、大臣数百家,刺史郎将以下不可胜数。恐怖政治使得人人自危,严重危害社会安定。在这种政治形势下,很多人虽心中不满,也只是“抚髀于私室,而箝口于公朝”(《资治通鉴》卷207)。而陈子昂却挺身而出,对武则天进行公开的批评和谏阻。他说:“当今之政,大体巳备矣,但刑狱尚急,法纲未宽,恐非当今圣政之要者。”(陈子昂《请措刑科》)陈子昂在《谏用刑书》中说武则天“大开诏狱,重设严刑,冀以惩创,观 于天下”,但任用酷吏、奖励告密的 作法,不仅滥杀无辜,且后果十分严重:

顷年以来,伏见诸方告密,囚累百千辈,大抵所告皆以扬州为名,及其穷究,百无一实……夫大狱一起,不能无滥,何者?刀笔之吏,寡识大方,断狱能者,名在急刻;文深网密,则共称至公,爰及人主,亦谓其奉法。于是利在杀人,害在平恕。故狱吏相诫,以杀为词;非憎于人也,而利在己。故上以希人主之旨,下以图荣身之利。徇利既多,则不能无滥,滥及良善,则淫刑逞矣。

陈子昂甚至把批评矛头直接指向武则天:

今陛下不务玄默,以救疲人,而反任威刑,以失其望;欲以察察为政,肃理寰区。臣愚暗昧,窃有大惑。且臣闻刑者政之末节也,先王以禁暴整乱,不得已而用之。今天下幸安,万物思泰,陛下乃以末节之法,察理平人,臣愚以为非适变随时之议也。

他劝谏武则天应远离这些“以杀为词”“非憎于人也,而利在己。故上以希人主之旨,下以图荣身之利”的小人,取消告密制度,以仁德来治理国家。他对武则天毫不掩饰地批评说:“圣人理天下者美在太平,太平之美者在于刑措,臣伏见陛下务太平之理而未美太平之功。”(《谏刑书》)又说酷吏“务在急刻,文深网密”,而人主反“谓其奉法”,加以鼓励,这等于说,滥刑的罪魁祸首就是武则天。陈子昂在数篇进谏中都以史为鉴,以西汉江充之祸和隋代丧乱的实例,提醒武则天不应再任用酷吏滥施刑狱,否则最终只能是以王朝的灭亡为代价。

陈子昂不仅对武则天上书,在他的诗歌中,也抨击当时的恐怖政治,其中最有代表性的是《感遇》诗十二:

呦呦南山鹿,罹罟以媒和。招摇青桂树,幽蠹亦成科。世情甘近习,荣耀纷如何!怨憎未相复,亲爱生祸罗。瑶台倾巧笑,玉杯殒双蛾。谁见枯城蘖,青青成斧柯!

“世情甘近习,荣耀纷如何”抨击武则天任用酷吏和小人;“怨憎未相复,亲爱生祸罗”则集中地反映那个亲属相陷、人人自危的恐怖时代。

武则天曾多次利用佛教和其他各种谶纬迷信为自己称帝服务。为扶持佛教发展,武则天时期,大量建造庙宇和佛像,耗费民财。仅在洛阳建立天堂供佛,“日役万人,采木江岭。数年之间,所费以万亿计,府藏为之耗竭。怀义用财如粪土,太后一听之,无所问。每作无遮会,用钱万缗……所在公私田宅多为僧有。”(《资治通鉴》卷205,则天后天册万岁元年正月)对于这种惊人的浪费,陈子昂在《感遇》诗中给予有力抨击:

圣人不利己,忧济在元元。黄屋非尧意,瑶台安可论?吾闻西方化,清净道弥敦。奈何穷金玉,雕刻以为尊。云构山林尽,瑶图珠翠烦。鬼工尚未可,人力安能存?夸愚适增累,矜智道逾昏!(《感遇》19)

陈子昂在《感遇》诗中也着重揭露了谶纬之学的欺诈:

圣人秘元命,惧世乱其真。如何嵩公辈,诙谲误时人。先天诚为美,阶乱祸谁因?长城备胡寇,嬴祸发其亲。赤精既迷汉,子年何救秦?去去桃李花,多言死如麻。(《感遇》九)

这首诗表面抨击历史上的谶纬迷信,实际是反对武则天利用佛教和其他谶纬迷信为其称帝制造舆论。“如何嵩公辈,诙谲误时人”即指天授元年(690)僧徒法明等编造《大云经》,诡称武则天是弥勒佛降生,应取代李姓为帝一事。这已触及到武则天以女主称帝的舆论核心。

对武则天时代各种最重要的政治问题的分析,如刑狱、赋役、宗室、兵革、宗教等,都在陈子昂那直言不讳的上疏论谏和慷慨激昂的感遇诗作之中反映出来,引起杜甫“千古立忠义,《感遇》有遗篇”(杜甫《陈拾遗故宅》)的慨叹。所以王夫之《读通鉴论》中这样评价陈子昂:“陈子昂以诗名于唐,非但文士之选也,使得明君以尽其才,驾马周而颉颃姚崇,以为大臣可矣。其论开间道击吐蕃,既经国之远猷,且当武氏戕杀诸王凶威方烈之日,请抚慰宗室,各使自安,撄其虓怒而不畏,抑陈酷吏滥杀之恶,求为伸理,言天下之不敢言……故曰以为大臣任社稷而可也。”(王夫之《读通鉴论》卷21)对陈子昂的所作所为给予很高评价。

但陈子昂的不断进谏献策,并未受到武则天的重视和采纳。《陈氏别传》记载说:“上数召问政事,言多切直。书奏,辄罢之。”又说:“子昂晚爱黄老之言,尤耽味易象,往往精诣。在职默然不乐,私有挂冠之意。”“言多切直”而不见用,“默然不乐”而思退职,显示陈子昂不受重用的处境和心境。但他直言极谏的初衷仍是感激武则天的知遇:

臣前蒙天恩召见,恩制赐臣曰:“既遇非常之主,何不进非常之䇿?”臣草木微品,天恩降休,伏刻肌骨,不敢忘舍。(《谏刑书》)

既然陈子昂的进谏献策都切中时弊,为什么武则天不采纳他的进言?这是因为陈子昂内心至诚地拥戴武则天,是要实现清明盛世的政治理想,但这个理想是建立在儒家以仁义为核心的思想之上。为此陈子昂提出以“安人”为核心的政治主张。他说:“天地之道,莫大乎阴阳;万物之灵,莫大乎黔首;王政之贵,莫大乎安人。”(《谏政理书》)他希望武则天建明堂,兴太学,劝农桑,明冤狱,息淫刑,止干戈,察孝廉,除贪吏。认为只要做到这些,“不出数年之间,将见太平之化也。”(《谏政理书》)但这些主张在武则天看来,是不切实际的书生之言。

武则天很赞赏陈子昂的忠心,她需要一大批真正的拥护者为她称帝做舆论工作,而既有文才又对她忠诚的陈子昂当然是一个极好的人选。但武则天最关切的问题,是严刑以树威、授官以施惠,巩固其统治地位,建立大周政权。陈子昂的政治理想与武则天的统治需要背道而驰,必然不能得到武则天的赏识和重用。《新唐书·陈子昂传》说:“后既称皇帝,改号周。子昂上《周受命颂》以媚悦后,虽数召见问政事,论亦详切,故奏闻辄罢。”显示在武则天建立大周、登位为帝后,虽然对陈子昂多次的犯颜直谏表示出前所未有的宽容,但并不会采纳不符合她需要的献策,这一点当时人和后代人都看得很清楚。

唐代的赵儋说:“陈君道可以济天下,而命不通于天下;才可以致尧舜,而运不合于尧舜。”(赵儋《故右拾遗陈公旌德之碑》)认为陈子昂才能虽高,但却不合于时宜。宋代的欧阳修说:“子昂说武后兴明堂太学,其言甚高,殊可怪笑。后窃威柄,诛大臣、宗室,肋逼长君而夺之权,子昂乃以王者之术勉之,卒为妇人讪侮不用……瞽者不见泰山,聋者不闻震霆,子昂之于言,其聋瞽欤?”(《新唐书·陈子昂传赞》)嘲笑陈子昂把实现儒家“王者之术”的理想寄托于武则天,是眼睛瞎了、耳朵聋了。

陈子昂任武攸宜的幕府参谋,是他的第二次随军出征。《陈氏别传》说:

军次渔阳,前军王孝杰等相次陷没,三军震,子昂进谏……大王诚能听愚计,乞分麾下万人,以为前驱,则王之功可立也。建安方求斗士,以子昂素是书生,谢而不纳……(子昂)他日又进谏,言甚切至,建安谢绝之,乃署以军曹。子昂知不合,因缄默下列,但兼掌书记而已。

当前军失利、全师处于安危成败之际,他向武攸宜献策,自愿带领万人为前锋破敌,但武攸宜因他“素是书生”,并非勇将,未采纳他的请求。陈子昂数日后再次进谏,武攸宜很不高兴,把他由参谋降为军曹掌书记,这是陈子昂政治生涯中遭受的又一次打击。陈子昂因此“登蓟北楼,感昔乐生、燕昭之事,赋诗数首,乃泫然流涕而歌曰:前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。时人莫之知也”(《陈氏别传》)。

从河北军中返回洛阳后,陈子昂虽然仍任右拾遗之职,但他在政治上已经心灰意冷,“贤圣遇合”的理想终究成空。他决意放弃官职回家隐居。唐则天后圣历元年(698),陈子昂以父老归侍为由,辞官返乡。“及军罢,以父老,表乞罢职归侍。天子优之,听带官取给而归。遂于射洪西山构茅宇数十间,种树采药以为养。”(《陈氏别传》)可见武则天对陈子昂仍然十分优待,允许他带官职返乡。这时他写了一篇《与韦五虚己书》,足以说明他的心情:

命之不来也,圣人犹无可奈何,况于贤者哉!仆尝窃不自量,谓以为得失在人,欲揭闻见,抗衡当代之士,不知事有大谬,异于此望者。乃令人惭愧悔赧不自知,大笑颠蹶,怪其所以者尔。虚己足下,何可言邪!夫道之将行也命也,道之将废也命也。子昂其如命何?雄笔,雄笔,弃尔归吾东山。无汩我思,无乱我心,从此遁矣。

陈子昂在这封书信中把自己的理想无法实现归结于命运,蕴含着他内心深切的矛盾与不甘的苦痛。“雄笔,雄笔,弃尔归吾东山”,陈子昂就是怀着这样的一种心情归乡隐居。他在诗中说:“纵横策己弃,寂寞道为家。卧疾谁能问,闲居空物华。”(《卧疾家园》)正是他返乡后的寂寞心情。

返乡隐居被害

陈子昂返乡幽居生活不久,唐则天后久视元年(700),陈子昂被县令段简罗织诬陷,收系狱中,不为所辱,忧愤而卒,享年42岁。事见卢藏用《陈氏别传》:

属本县令段简贪暴残忍,闻其家有财,乃附会文法,将欲害之,子昂慌惧,使家人纳钱二十万,而简意未已,数舆曳就吏,子昂素羸疾,又哀毁,杖不能起。外迫苛政,自度气力恐不全,因命蓍自筮,卦成,仰而号曰:天命不佑,吾其死矣!于是遂绝。

《新唐书·陈子昂传》也说:

县令段简贪暴,闻其富,欲害子昂,家人纳钱二十万缗,简薄其赂,捕送狱中。子昂之见捕,自筮,卦成,惊曰:“天命不佑吾,殆死乎!”果死狱中。

以上两书都把陈子昂的死因归结于县令段简的贪暴。但唐代中期的文人沈亚之有另外说法,认为是武三思借县令段简之手害死陈子昂。他在《上九江郑使君书》中说:“自乔知之、陈子昂受命通西北两塞,封玉门关,戎虏遁避,而无酬劳之命……然乔死于谗,陈死于枉,皆由武三思嫉怒于一时之情,致力克害。一则夺其伎妾以加害,一则疑其摈排以为累,阴令桑梓之宰拉辱之,皆死于不命。”(沈亚之《沈下贤集》卷8)沈亚之,字下贤,唐宪宗元和十年(815)登进士第,历任秘书省正字、栎阳令、殿中侍御史内供奉等职。曾投韩愈门下,与当时文人李贺、杜牧、张祜、徐凝等皆结交。沈亚之交游广博,而且是在写给上官的书奏中提到此事,对陈子昂死因的说法应是有其依据。此后南宋叶适、明代胡震亨等学者均从是说。胡震亨在《唐音癸签》中说:“读沈亚之《上九江郑使君书》云:武三思疑子昂排摈,阴令邑宰拉辱,死非命,始悟有大力人主使在,故至此。排摈不知云何。”并进而推测说:“子昂,故武攸宜幕属也,衅所生必自此始矣。”(胡震亨《唐音癸签》卷25)

当代著名文史学家如岑仲勉、葛晓音、彭庆生、王运熙等也都同意武三思迫害说。岑仲勉甚至认为陈子昂归乡之后,有反抗武则天的举动或文字为县令段简发现,因而被逮捕入狱致死:“谓子昂居家时,如非又反抗武氏之计画,即必有诛讨武氏之文字,《别传》谓‘附会文法’,匣剑帷灯,饶有深意,微如是,斯简之敢于数曳就吏,子昂之何以惧,何以贿,均可释然,及不堪其逼,遂一死谢之。此一解释虽纯出推测,然自信尚中于事理,《别传》殆作于武后之末,自不便明言,唐人因中、睿两宗所出,始终认武后临朝为合法,故其事遂终以不彰类。”(岑仲勉《陈子昂及其文集之事迹》)他认为正是有此原因,段简才敢如此猖狂。

当然,也有学者认同《新唐书》和《陈氏别传》的记载,认为陈子昂就是死于段简贪暴,别无他因(姜芊《陈子昂死事蠡测》)。有学者认为陈子昂之死主要是因为私撰国史(王辉斌《陈子昂死因及雪狱探究》),还有学者推测因陈子昂所倡导的文风触怒上官婉儿,上官婉儿于是假手武三思害死陈子昂(唐团结《上官婉儿与陈子昂之死》)。又有日本学者认为陈子昂为李唐宗室迫害致死(森赖寿三《陈子昂〈蓟丘览古〉和他的死》)。总之,陈子昂之死,仍是唐代诗人中最大的一桩冤案和谜案。

归纳诸家看法,仍以被武三思迫害致死说较为合理。陈子昂虽未受武则天重用,但终生拥戴武则天,武则天也自始至终都欣赏他。当他要求罢职归乡时,武则天未免除他的官职,让他带官还乡,并“诏以官供养”,可以说是优抚至甚。但武则天对陈子昂很欣赏,不等于武氏集团中所有人都喜欢他。他在武攸宜军中当参谋时,对武攸宜说话就很不客气:“今败军之后,天下侧耳草野,倾听国政。今大王冲谦退让,法制不申,每事同前,何以统众?前如儿戏,后如儿戏,岂徒为贼所轻,亦生天下奸雄之心。”(《陈氏别传》)直斥武攸宜带军无能,如同儿戏。陈子昂在对武则天的谏书中对当时施政强烈批评,“言人之不敢言”,武则天可以宽容,但武氏家族中人未必宽容。子昂在朝中,武三思等还不敢对付他。当他还乡,虽带官职,实际已无权无势,等于一平民,通过县令段某去迫害他,是完全可能的。

陈子昂虽盛年遭迫害而死,但身后荣名流传千古。尤其是他的《登幽州台歌》,虽然仅有寥寥数语,但慷慨激昂,成为千古绝唱,具有永恒的魅力,成为世代传颂的诗篇。在唐代文学史上,陈子昂所得荣誉极高,“唐之名人无不推之”,后人更称其为唐诗之祖,“陈拾遗子昂,唐之诗祖也。不但《感遇》诗三十八首为古体之祖,其律诗亦近体之祖也。”(方回《瀛奎律髓》)杜甫对陈子昂推崇备至,《陈拾遗故宅》诗说:“有才继骚雅,哲匠不比肩。公生扬马后,名与日月悬。”韩愈《荐士》诗中也赞扬他说:“国朝盛文章,子昂始高蹈。”陈子昂不仅有优秀的诗作,他还提出以“风雅兴寄”和“汉魏风骨”为典范的诗歌革新主张,率先倡导诗风的转变,开创了盛唐诗歌气象,在唐诗发展中具有重要地位。

陈子昂死后,葬于家乡的独坐山前,墓在今四川射洪市广兴镇龙宝村。他的好友卢藏用集其遗文,编为10卷行世。陈子昂的一生,才情厚重,风骨端贞,多难而奋厉,短暂但光彩。

(全文完)

往期精彩

【四川历史名人】陈子昂与武则天(上)‖ 谢元鲁

来源:四川省地方志工作办公室 原 载《巴蜀史志》2020年第5期“四川历史名人”专刊

作者:谢元鲁(四川师范大学历史文化与旅游学院教授,四川省人民政府文史研究馆馆员)