【四川历史名人】治水十三年 继位划九州的大禹 ‖ 丁新

本文载《巴蜀史志》2020年第5期“四川历史名人”专刊

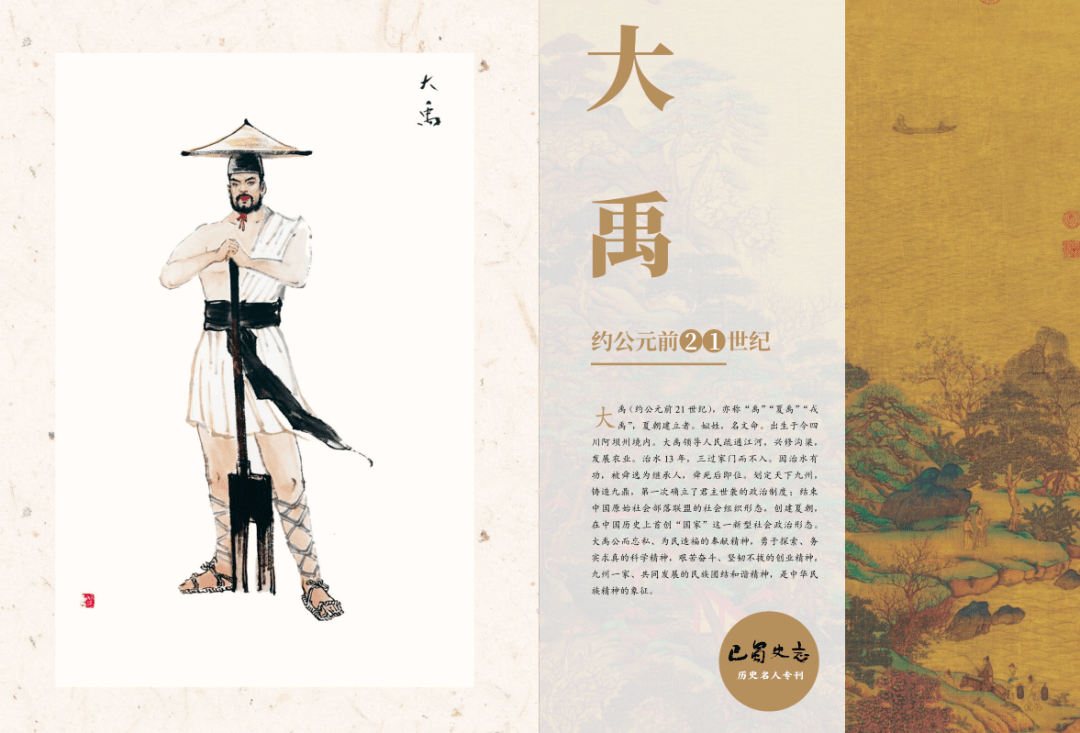

大禹(约公元前21世纪),亦称“禹”“夏禹”“戎禹”,夏朝建立者。姒姓,名文命。出生于今四川阿坝州境内。大禹领导人民疏通江河,兴修沟渠,发展农业。治水13年,三过家门而不入。因治水有功,被舜选为继承人,舜死后即位。大禹划定天下九州,铸造九鼎,第一次确立了君主世袭的政治制度;结束中国原始社会部落联盟的社会组织形态,创建夏朝,在中国历史上首创“国家”这一新型社会政治形态。大禹公而忘私、为民造福的奉献精神,勇于探索、务实求真的科学精神,艰苦奋斗、坚韧不拔的创业精神,九州一家、共同发展的民族团结和谐精神,是中华民族精神的象征。

治水十三年 继位划九州的大禹

丁 新

上古时期,南北各地洪水泛滥,制约人们的生产与劳作。人们无法单独对抗洪水,所以有治水才能的人,往往被选举为管理部落的首领。

英雄治水传说中,大禹治水妇孺皆知。不过因大禹治水已有4000年历史,以至于很多人认为大禹只是一个神话传说人物。比如在学术界,就有“尧舜禹抹杀论”,甚至国外一些学者一口咬定尧舜禹只是儒家的传说。

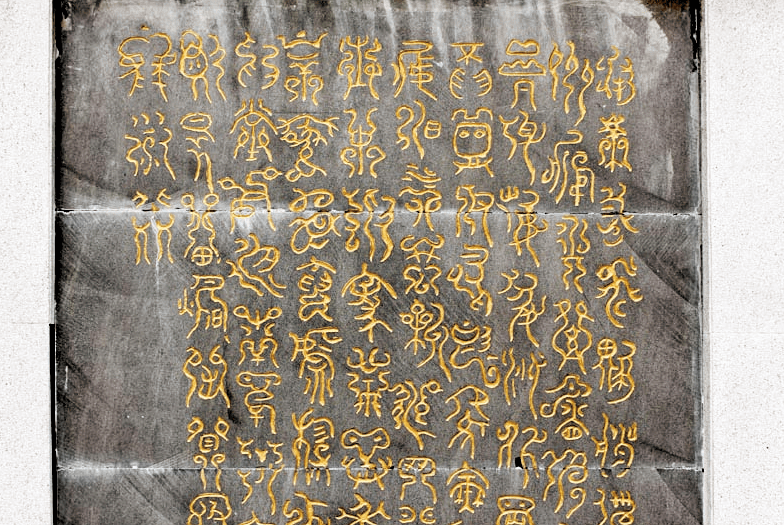

对此,研究夏商周历史多年的丁新表示,因为夏朝没有系统的文字,无法留下文字资料,所以这个问题具有争议性。但在考古学上,“夏文化和夏朝的存在是肯定的,夏朝开国之君大禹的存在也应该是真实的。”且根据后世典籍《史记》《尚书》《诗经》等的记载,不难发现大禹的存在是有史料支撑的。《尚书•禹贡》记载,大禹“岷山导江,东别为沱”。这是说大禹曾在岷江上游治理洪水,其方法是把岷江“东别”,挖出一条人工河道,用来分引岷江洪水,这条人工河道称为“沱”。这条河顺应了四川盆地西北高、东南低的地势。丁新认为,《尚书•禹贡》成书于西周早期。大禹在岷江治水的故事能流传下来,并被《尚书•禹贡》记载,侧面反映出古蜀先民非常善于治水,历来就有治水的传统。蜀王杜宇、秦代李冰父子都曾经在蜀中治过水,所以后来才能建成“水旱从人”的天府之国。

“大禹治水的思想,更多涉及到大一统思想,举天下之力。”这对凝聚民族力量至关重要,也是大禹后期建立统一国家的关键。此外,丁新还提到,大禹治水方法非常科学,他很注重全流域性、体系性治水。由于治水成功,大禹被舜帝选定为继承人。继位后,他在会稽召开诸侯大会,天下各路诸侯皆手执玉帛,前往朝拜。

大禹政治才能卓越,为完成建立夏王朝的宏伟大业,发动了一系列讨伐征战。根据历史文献记载,大禹分三个步骤实施其为建立夏后氏一家天下的方略:一是诛杀防风氏以正国之纲纪,二是讨伐有扈氏以消除同姓诸侯中的异己,三是征伐三苗以达天下咸服。

您能大致介绍一下研究大禹的经历吗?您觉得研究大禹最困难的是什么?

我一开始是跟着我的博士生导师计秋枫教授做中外关系史研究。在中外史研究上,有一个非常重要的方面——大一统精神,这里面有一个核心概念是“诸夏认同”。诸夏是怎么来的?我沿着这个研究路径,就开始了夏商周考古和早期民族认同的研究。博士后,我以夏商周考古与早期民族认同为选题,完成了《中国大禹研究探索》这篇论文。在论文写作期间,2017年1月,我到浙江绍兴加入了大禹与中国传统文化研究中心,在那里做专门的大禹研究,这就是我的研究经历。研究大禹最大的困难在于,迄今为止还没有发现商朝以前系统的文字。因为我们最早的文字是在商朝发现的。我们很难像王国维先生研究殷商那样去研究夏朝和大禹。因为王国维先生那时候,刚刚发现甲骨文,他能把《殷本纪》中的商帝序和甲骨文里的记载相互印证,即二重证据法。但我们今天并没有发现确切的夏朝文字,因此我们很难像王国维先生那样,对大禹做一个真正意义上的二重证据法的研究。

在大众心中,大禹就是一个神话人物,而不是历史上真实存在的人。据您的研究,他在历史上存在的关键史实是什么?

大禹存在的关键史实,我认为还是考古学发掘与研究认为二里头文化是夏文化已经被广泛肯定。既然夏文化和夏朝存在是肯定的,夏朝开国之君大禹的存在也应该是真实的,只是目前还没有一个比较直接的证据,比如没有挖到一个碑上面有他的名字。但夏文化的存在已经被学界肯定,那夏朝开国之君大禹的存在也是一个事实。当然,后世的许多文献,比如《史记》《尚书》《诗经》等也都有关于大禹的记载。

《史记》《尚书》《诗经》等也都有关于大禹的记载。您觉得应该怎样认识和研究大禹?

第一个方面,我前面有说到,夏朝没有系统的文字,所以研究夏商周三代史的时候,考古是必不可少的。研究大禹,也必须要从考古学上去努力,如果离开考古学,你的结论会缺乏支撑。著名考古学家夏鼐就有过一个著名的论断,他说:“对于夏文化的研究,可能最终还是要由考古学来解决。”

第二个方面,我觉得要把大禹放在整个华夏,乃至华夏之外的广阔空间来认识和研究。不能把大禹局限于是我们四川的大禹,也不能说是河南的大禹、山东大禹、浙江的大禹等等。集中于任何一个地区,都不能全面地去认识大禹以及他在历史中发生的作用和地位。除了在空间上,还应该在夏商周的时间轴上来认识大禹。因为商朝的甲骨文里,没有关于大禹的记录。大禹的记载真正出现,是在《尚书•禹贡》里。关于《尚书•禹贡》的成书年代,我个人认为是在西周早期。周人为什么要去写夏朝的东西?因为周朝推翻了非常庞大、非常先进的商文化。周人怎么去统治商的土地和人民?他们就抬出“有夏”的概念,比如《尚书•周书》中提到过“乃伻我有夏”“用肇造我區夏”。随着时间推移,到春秋时期,认同“有夏”的诸侯国就被泛称为“诸夏”,如果不认同或者不被认同,就是戎狄蛮夷。所以我们要在夏商周这个非常广阔的时间轴上来认识大禹。

第三个方面,研究大禹,要从文明起源和国家治理体系及经验的角度来研究。大禹不仅仅是神话人物,他还是具有第一个国家雏形的夏朝的创始人。夏之前是龙山文化时期。龙山文化是各自为政,没有统一的中心。从大禹开始,第一次出现具有“大一统”雏形的王朝。从周朝再到以后历朝历代,之所以很多朝代都推崇大禹的重要原因,就是大禹在国家治理这一方面,他的首创精神和突出成就也在于此,所以必须要从文明起源和早期国家的形成这个角度去认识大禹。

大禹“划定九州”指哪九州?您觉得大禹能成功建立夏王朝的原因是什么?

我们现在知道的九州的概念主要来自于《尚书•禹贡》,《尚书•禹贡》里的九州其实是西周时期的九州。邵望平先生在《〈禹贡〉九州的考古学研究——兼说中国古代文明的多源性》一文中提出:“总之,从考古发现分析,《禹贡》作者的地理知识还仅限于西周早期以前。”夏朝和西周相差1000多年,夏朝开国时就有与西周一样那么广泛的统治地区?不可能。但大禹划定九州的事,确实流传下来,不是编造的。《夏本纪》里面有一个概念

“四渎”,“四渎”指的是江河淮济,也就是长江、黄河、淮河、济水。在上古华夏文明的中心区域,长江和黄河,大体上是南北流向;淮河与济水,大体上是东西流向。四渎就形成一个“井”字形,我们可以画一下,这个“井”字没有外框一共是9部分,这就是夏朝的“九州”。它是开放性的,外面的边界是不清楚的。所以大禹划定的九州就是大致按照山川的走向所划分的治水责任分区。另外就是,大禹所划的九州,和今天考古发现的龙山文化大致吻合。因为夏文化以前,就是龙山时代,当时有很多龙山文化,陕西龙山、河南龙山、山西龙山,河北、长江流域和华南地区都有龙山文化。大禹治水,光靠一个人不行,他要去联合各个部族。他联合的部族,从今天考古学上来说,就是各个龙山文化。这应该就是九州最早的来源。

大禹治水的思想,更多涉及到大一统思想,举天下之力。因为大禹要结合全流域,进行一个全面的思考。这就是建立一个统一国家的基础,必须要天下一盘棋,才能把天下治好。如果我是陕西人,我就治陕西这段水,我不管甘肃,也不管山西,那就治不了水。大禹治水时,就要去联合各个部族,有利于形成权威,治水之后他就把这种权威,演变为一种制度,也就形成了统一的国家。

古时代,据您研究,大禹治水或者统治中,体现了哪些民本思想的渊源?

大禹治水的民本思想体现有3个方面。首先,治水问题是一个关系天下百姓生死存亡的事情,用今天的话来讲就是“关乎人民群众的生命财产安全”。这是一个最大的民生问题,大禹把他主要的精力和智力都放到治水这上面。大禹把人民的安全安危放在首位。从《尚书•禹贡》的描述来看,大禹并不是只治冀州都城的水,他通过冀州开始治水,又经过兖州、青州等地,有一个循环,是一个体系。这是一个民本思想最大的体现。其次,在治水过程中,大禹亲力亲为,非常勤勉。比如《史记》记载:“禹为人敏给克勤,其德不违,其仁可亲,其言可信,声为律,身为度。”这说明大禹比较亲民。第三,在治水过程中,大禹依靠的力量是老百姓,他没有像鲧那样,依靠上层超高的夯土筑墙技术,而是“命诸侯百姓兴人徒以傅土,行山表木,定高山大川。”从后人对于大禹治水的追述当中看,他相信群众,依靠群众。但我也要补充一点,后人的记述包含了诸子百家根据各家精神对大禹传说的演绎。比如说儒家,他就强调大禹治水的民本精神、王道精神;法家就会强调大禹比较勤勉,制度做得比较好;墨家就会强调大禹特别勤俭节约。所以这个民本思想,有一部分是来自后人对他事迹的演绎和解读。

大禹所处的时代,是冰川末期,洪水泛滥,据您了解,其他民族有关洪水的神话有哪些?您认为它们和大禹治水背后所代表的人文精神和民族信仰有什么不同?

我没有做过太多比较文化的研究。我知道《圣经》里诺亚方舟的故事,还有尼罗河也经常泛滥。诺亚方舟是造船逃离洪水,但大禹治水不同。大禹治水反映中国人和中国文化的特质,和大自然进行抗争、人定胜天的精神,而不是想着躲避、逃亡、流浪。还有就是,洪水的泛滥往往与文明的起源连为一体。因为洪水可以带来大量泥沙,泥沙沉积可以形成平原,平原上就可以形成农业。有了农业后,文明才会兴旺发达起来。而且洪水也是人们在上古时代,为数不多的、经常遇到,但又难以独立对付的威胁。像野兽,三五个人就可以抵抗,但洪水就需要大家凝聚起来。有了这个威胁之后,人们才知道团结。没有这个威胁,我日子过得好好的,凭什么跟你一起去战斗、一起去吃苦、一起去治理洪水?所以大禹治水的背后,也体现出团结、统一的思想。

您认为大禹治水精神的当代价值是什么?

今天很多人对大禹都有研究,研究大禹,如果不通过考古学和文献学的路径,最常见的就是追溯大禹的精神。大禹治水的精神有很多,方方面面,比如大禹治水讲究科学的精神,他没有用封堵,而是用疏导。大禹治水还体现了我刚才所讲的民本精神,还有治理方式和经验都比较先进。但我觉得大禹治水最卓越的精神,就是我们今天所提倡的,体现了一个人类命运共同体的理念。人们通过治水的行为,才真正认识到,整个华夏是一个整体,整个流域是一个系统。这是大禹治水成功的根本原因,也是为什么在尧舜时期没有形成国家,而在大禹时开创了统一王朝的原因。这就是最好的说明,通过治水,华夏民族第一次凝成了一体。

作者简介

丁新,西华师范大学历史文化学院教师,南京大学博士、博士后,主要研究方向为夏商周考古与早期民族认同。

来源:四川省地方志工作办公室 原 载《巴蜀史志》2020年第5期“四川历史名人”专刊

作者:丁 新(西华师范大学历史文化学院)

用户登录

还没有账号?

立即注册