王炎:杨慎滇南三十年 修撰白族史

本文载《巴蜀史志》2020年第5期“四川历史名人”专刊

王 炎

杨慎滇南三十年 修撰白族史

《巴蜀史志》编辑部 考拉看看

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红。

白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中。”

这首中国人耳熟能详的词,出自明代大才子杨慎之手。作为四川首批历史名人,杨慎几乎是天才般的存在。他创造中国文化史、中国古代学术史、中国科举史上三大神话,是百年难出的百科全书式人才,为西南地区文化作出杰出贡献。他是俯仰大地的文学家、语言学家、历史学家。他是巴蜀文化史上一颗闪耀的明星。

杨慎背景显赫,自小便有不凡之才。他出生在四川新都,是官至内阁首辅的杨廷和之子。杨慎自幼聪慧过人,又勤奋好学,加之其母颇有才华,常言传身教。7岁时,母亲教他句读和唐诗绝句,他常过目不忘,即能背诵。11岁时,他便能写近体诗。12岁时,一篇《吊古战场文》被其叔父大为称赞。13岁时,一首《黄叶诗》更是轰动京华。21岁时,他参加四川乡试,考取第三名。24岁,他参加北京会试考取第二名;殿试时,又被钦点为第一名,进士及第,世称杨状元。到30岁左右时,他已经担任翰林院编修,皇室经筵讲官,会试、殿试掌卷官。

这样扶摇直上的人生让无数人羡慕。父亲杨廷和是当朝大官,自己有才华、有学识,又是状元。一时之间杨慎不可谓不春风得意。然而,杨慎品行正直,在“大礼议”事件中得罪了皇帝。自此,人生陡然急转。

当时嘉靖皇帝是由“兄终弟及”的方式获得皇位,按照礼制不应当尊自己生父为“皇考”,而应尊为“本生父”或“皇叔父”。但嘉靖皇帝执意将生父尊为“皇考”,由此引发“大礼议”事件。

四川省社科院研究员王炎研究杨慎多年,其父更是新中国学者中研究杨慎的第一人。王炎认为,杨慎在《明史》上最大的魅力,不是他在明代文坛独领风骚,而是他跟海瑞相似,敢于“反皇帝”“逆龙鳞”。

王炎(中),四川省社会科学院管理学研究所研究员

杨慎性格耿直,虽然非常清楚坚持礼仪原则的后果,但还是不惜得罪嘉靖皇帝。最终,遭几次廷杖,差点死去,于37岁这年充军云南永昌卫(今云南保山县),且永不赦免。

如果说成都的一大幸运是迎来杜甫,那云南一大幸运就是迎来杨慎。流放期间,杨慎亦有消沉之时,他放浪形骸、借酒消愁、哀叹人生。但他身上始终体现着川人的豁达。消沉之后,他意识到不能了此残生,浪费自己一身才华。

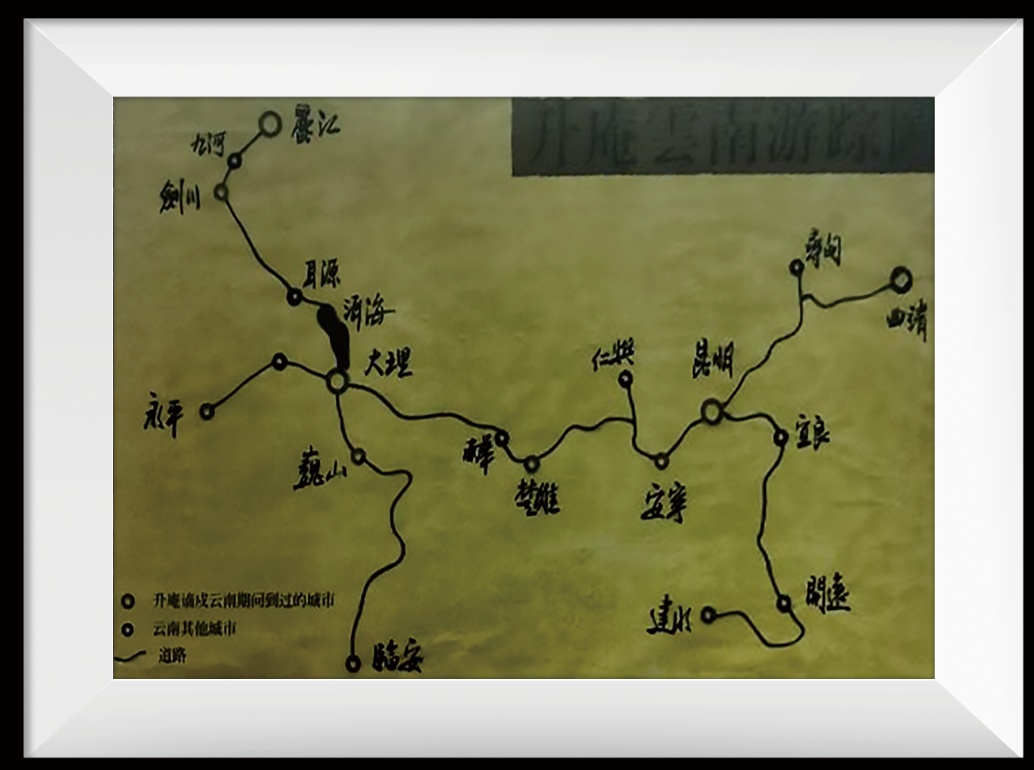

在云南,杨慎办学兴教,教化当地人民,培育出“杨门七子”。他致力于西南少数民族教育,身体力行带动西南各族向中原文化靠近,为中华民族团结作出卓越贡献。

成都市新都区桂湖升庵祠的杨慎云南游踪图

更值得一提的是,他所撰民族史书《滇载记》,弥补了一段云南白族历史的空白。与中原地区相比,云南地区史料匮乏。杨慎则尽自己所能,搜集资料,梳理资料,著书修史。据记载,杨慎平生著作400余种,包含撰写、点校、整理等,涉及天文、地理、金石、花鸟、历史、风俗、交通等各个方面。据统计,杨慎一生,总计留下诗词曲3132首。《明史》本传也提到:“明世记诵之博,著作之富,推慎第一。”

此外,杨慎在藏书、书法、绘画方面皆有成就。同时,他揭示出理学和心学都存在的弊端,批评儒家的传统神学观点,也批评道教和佛教的迷信思想。

今天,研究杨慎仍然具有许多积极意义。他出生书香世家,从小衣食无忧,却在长大后流放滇南30年。他的一生,几乎是四川历史名人中落差最大的一生。但是,杨慎最终不仅熬了过来,还干出了一番成就。他的这种品质,是超越时间的存在,值得今人学习。

Q

您是怎么和杨慎结缘的?第一次接触他是什么时候?您是从历史角度研究他的吗?

A

我父亲是新中国学者中研究杨慎的第一人。我是从父亲的研究过程中,接触到杨慎这个历史人物。1965年10月,彭真、罗瑞卿到四川视察三线建设,参观新都桂湖杨升庵纪念馆,指示四川要研究杨慎这个历史人物,后来这个任务就落实到我父亲头上。

我学历史,研究历史,自然是从历史的角度来看待杨慎这个人物。2018年8月,我在贵阳孔学堂有一个演讲,题目是《杨升庵和他的时代——君主自律的儒家精神探微》,大家可以参考。

Q

陈寅恪曾评价杨慎:“杨用修为人,才高学博,有明一代,罕有其匹。”据您研究,杨慎为什么会在明代独领风骚?您觉得杨慎这个人最大的魅力是什么?

A

“才高学博”不是杨慎在明代独领风骚的主要原因。

明代历史上“才高学博”的人很多,都未能留下他那么大的影响。大学问加大机遇(“大礼议”)才是他名扬四海、在明代独领风骚的主要原因。

我觉得杨慎在《明史》上最大的魅力,不是他在明代文坛独领风骚,而是跟海瑞相似,敢于“反皇帝”“逆龙鳞”。

北宋理学家张载有4句著名的话:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”(见《横渠语录》)。其实,这里应该是5句话才完整,“为天地立心,为生民立命,为君王立规,为往圣继绝学,为万世开太平。”体现“天、地、君、亲、师”的儒家五伦关系。为什么要“为君王立规”?因为儒家讲究“克己复礼”,君主必须“自律”。周公辅成王,就是对君王的政治训导与道德要求。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉!为仁由己,而由人乎哉?”(见《论语》)

大多数人喜欢称杨慎是文学家。事实上,就著述而言,杨慎更多的是方志学家;在“大礼议”中,他更多的是政治家。左顺门事件前,杨慎约集大臣200多人,他激动地说:“国家养士一百五十年,仗节死义,正在今日。”这哪里是文学家的吟唱?分明是政治家的呐喊!李贽在《续焚书》中评价他说:“才学卓越,人品俊伟。”“人品俊伟”就是政治评价。

Q

杨慎是维护儒家礼法的传统知识分子,您怎么看待“大礼议”事件中,杨慎不惜性命维护儒家礼法?

A

杨慎是维护儒家礼法的传统知识分子吗?是,也不是。

这是一场“反皇帝”的抗争,“儒家礼法”仅仅是斗争中的一面旗帜而已(理论口号)。“传统知识分子”是皇权的乖乖子,敢于“不惜性命”与皇权抗争,就已经相当的“反传统”了!

杨廷和与杨慎等人坚持要嘉靖帝认明孝宗为父,就是为了让年轻皇帝明白,这个皇位不是“天命”所授,不是他天经地义得来的,而是大家“循礼”从宗室后裔中挑选了他(也可以选其他皇族子),是“人谋”的结果。所以,嘉靖皇帝必须要“自律”,要服从大家认定的“礼”,先承认自己是明孝宗的嗣子,才有资格(合法性)继位。这是与年轻皇帝(及其背后的母亲)“讲理”,让嘉靖皇帝在宗法上承认不再是兴王妃蒋氏之子(所谓“夺亲”),排斥蒋氏以皇太后身份入主皇宫,避免太后干政的政治局面出现。应该说,这样的政治安排于国、于家、于民都是有利的、正义的。

不幸的是,杨廷和与张太后以及满朝文武大臣的政治联盟,在皇权与兴王妃蒋氏的兴风作浪下彻底失败。皇权至高无上,不受任何节制,是封建社会一大弊端。你刚刚把他捧上皇位,他马上就可以翻脸不认人。一个13岁的小皇帝,长到16岁,就可以随心所欲,变乱宗法,在阿谀奉承之辈的拥戴下,将“天、地、君、亲、师”的五伦序列,变乱成“亲、天、地、君、师”的乱码序列(见张璁论亲)。

皇权不自律的状况终归会受到谴责。杨慎上疏,发生在嘉靖初年,其结果是被贬滇南。嘉靖末年时,出现了海瑞骂皇帝的事件。但不同的是,海瑞在嘉靖病逝后,依然官复原职。杨升庵没有海瑞幸运,他被贬云南后,终生未获再启用,72岁病死滇中。嘉靖皇帝执政45年,一头一尾,遭遇到杨慎、海瑞2位著名历史人物的批评规劝,所谓“骂皇帝”是也。

Q

杨慎被贬云南,没有消极颓废,而是豁达开朗。杨慎有名句:“是非成败转头空”“古今多少事,都付笑谈中”,您觉得从《临江仙》中可以看出杨慎有怎样的历史观?

A

《临江仙》中体现的历史观,就是杨慎在《二十一史弹词》中表现出的历史观。杨慎不同于司马迁,他不为帝王将相做传,而是毕生热衷于文献整理,让历史事实自然说话。这是一种终极伟大的历史观。

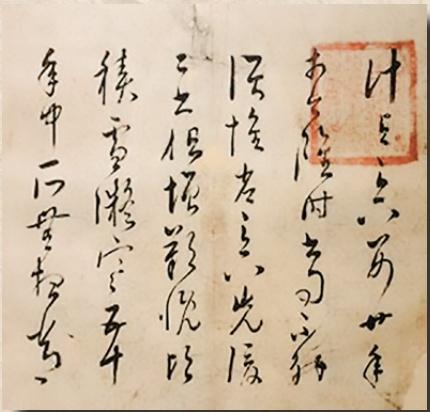

杨慎《二十一史弹词注》

Q

《 明 史》 记 载 杨 慎 曾 对人说:“资性不足恃, 日新德业, 当自学问中来。” 比起天分, 杨慎更赞同后天发奋图强。据您研究, 杨慎刻苦治学的态度对他后来创作有什么影响?

A

杨慎的后天发奋图强,不仅仅是博览群书、博闻强记,更表现在勤奋抄书上。手勤、笔勤,是他治学的最大特点。举个例子:“虑乱者穿其颐,志远者刺其目。”这条关于古代眼刑与蚕丛纵目的关键性史料,就仅见于杨升庵的著录,今本《路史》卷四中没有这条。古人(明人)抄录史籍,重意理而非拘泥字句,为节省笔墨时间,粘连与中略是常有的,只要与核心内容相符,就不应该轻易否定。杨慎在翰林院宫廷藏书阁看到的许多图书版本,是民间(包括一般官方)看不到的。今日一些醉心“字句考据”的学者,轻易指斥杨慎所纂书籍为“伪书”,其实是知识不足的表现。根本原因是不相信杨慎一生能写出400余种书来(绝大多数是“抄录编撰”,错漏之处在所难免),这又有什么好奇怪的呢?

杨慎《节临王羲之十七帖册—蜀都帖》(局部,复制件)

Q

目前,有很多人都不知道《三国演义》开篇那首著名的《临江仙》是杨慎的代表作,真可谓“诗红人不红”,您如何看待这个现象?您觉得应该从哪些角度去挖掘这位明代才子?

A

杨慎的“诗红人不红”现象,是我们的历史教科书造成的,他们没有把杨慎和海瑞同等看待。

挖掘杨慎资源,可以有多重角度。中纪委网站把杨慎树为“官二代”的好榜样,就是一个例子。同时,把杨慎放回明代历史现场,将他父亲杨廷和与他一起研究,你会发现很多新鲜的面相。

关松房《松图》,1961 年作于杨升庵纪念馆

(载《巴蜀史志》2020年第5期“四川历史名人”专刊

来源:四川省地方志工作办公室

作者:《巴蜀史志》编辑部 考拉看看(创生文化)

用户登录

还没有账号?

立即注册