【历史文化名人】杨慎古音观的建立及其《古音》系列著作 ‖ 郭懿仪

本文载《巴蜀史志》2020年第5期“四川历史名人”专刊

杨慎古音观的建立

及其《古音》系列著作

郭懿仪

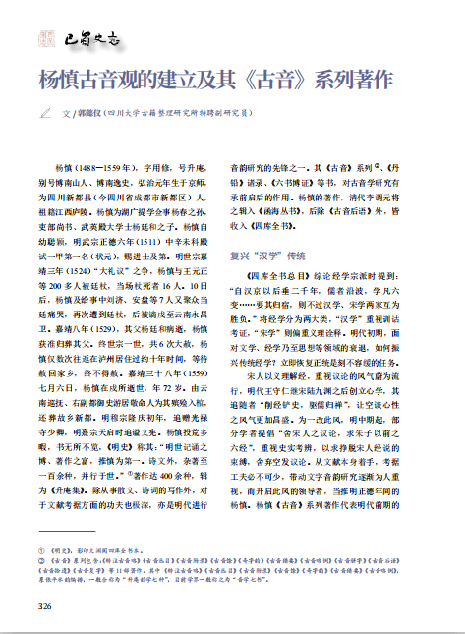

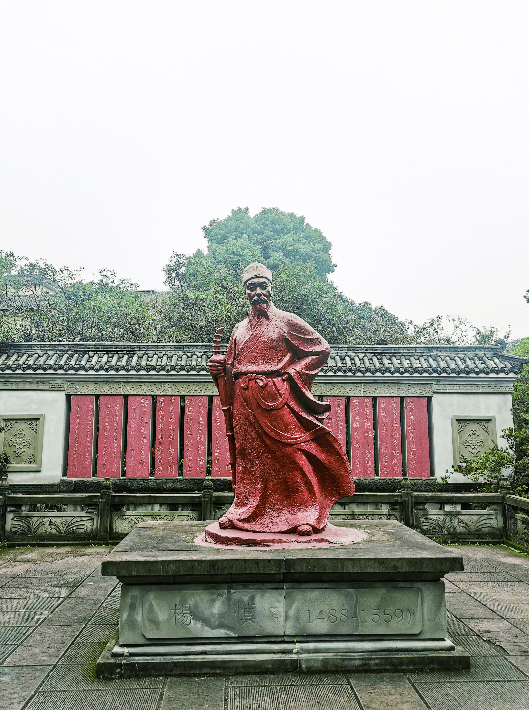

杨慎(1488-1559),字用修,号升庵,别号博南山人、博南逸史,弘治元年生于京师,四川新都县(今四川省成都市新都区)人,祖籍江西庐陵。杨慎为湖广提学佥事杨春之孙,吏部尚书、武英殿大学士杨廷和之子。杨慎自幼聪颖,明武宗正德六年(1511)中辛未科殿试一甲第一名(状元),赐进士及第。明世宗嘉靖三年(1524)“大礼议”之争,杨慎与王元正等200多人被廷杖,当场杖死者16人。10日后,杨慎及给事中刘济、安盘等7人又聚众当廷痛哭,再次遭到廷杖,后被谪戍至云南永昌卫。嘉靖八年(1529),其父杨廷和病逝,杨慎获准归葬其父。终世宗一世,共6次大赦,杨慎仅数次往返在泸州居住过约十年时间,等待赦回家乡,终不得赦。嘉靖三十八年(1559)七月六日,杨慎在戍所逝世,年72岁。由云南巡抚、右副都御史游居敬命人为其殡殓入棺,还葬故乡新都。明穆宗隆庆初年,追赠光禄寺少卿,明熹宗天启时追谥文宪。杨慎投荒多暇,书无所不览,《明史》称其:“明世记诵之博、著作之富,推慎为第一。诗文外,杂著至一百余种,并行于世。”著作达400余种,辑为《升庵集》。除从事散文、诗词的写作外,对于文献考据方面的功夫也极深,亦是明代进行音韵研究的先锋之一。其《古音》系列、《丹铅》诸录、《六书博证》等书,对古音学研究有承前启后的作用。杨慎的著作,清代李调元将之辑入《函海丛书》,后除《古音后语》外,皆收入《四库全书》。

新都桂湖内杨慎塑像

复兴“汉学”传统

《四库全书总目》综论经学宗派时提到:“自汉京以后垂二千年,儒者沿波,学凡六变……要其归宿,则不过汉学、宋学两家互为胜负。”将经学分为两大类,“汉学”重视训诂考证,“宋学”则偏重义理诠释。明代初期,面对文学、经学乃至思想等领域的衰退,如何振兴传统经学?立即恢复正统是刻不容缓的任务。

宋人以义理解经,重视议论的风气蔚为流行,明代王守仁继宋陆九渊之后创立心学,其追随者“削经铲史,驱儒归禅”,让空谈心性之风气更加昌盛。为一改此风,明中期起,部分学者提倡“舍宋人之议论,求朱子以前之六经”,重视史实考辨,以求挣脱宋人经说的束缚,舍弃空发议论。从文献本身着手,考据工夫必不可少,带动文字音韵研究逐渐为人重视,而开启此风的领导者,当推明正德年间的杨慎。杨慎《古音》系列著作代表明代前期的《古音》系列包含:《转注古音略》《古音丛目》《古音附录》《古音馀》《奇字韵》《古音猎要》《古音略例》《古音骈字》《古音后语》《古音拾遗》《古音复字》等11部著作。其中《转注古音略》《古音丛目》《古音附录》《古音馀》《奇字韵》《古音猎要》《古音略例》,系依平水韵编排,一般合称为“升庵韵学七种”,目前学界一般称之为“音学七书”。

古音研究成果,后启焦竑、陈第、顾炎武等人。如:焦竑透过研究《诗经》音读,将几被奉为圭臬的“叶韵”说予以推翻。陈第作《毛诗古音考》《读诗拙言》《屈宋古音义》,以证明代古音研究已超越宋代。另外,名物制度的考订也有重要成果,如:冯复京《六家诗名物疏》、何楷《诗经世本古义》、沈万钶《诗经类考》、毛晋《毛诗草木鸟兽虫鱼疏广要》、林兆珂《毛诗多识篇》等等,这一类关于《诗经》名物的考证性著作也陆续出现。

谭苑醍醐

事实上,明代中期的学术环境已形成反“宋学”集体意识,强调古注疏的重要性。杨慎提倡“汉学”,重视汉魏注疏,对于宋人扬弃古代注疏的行为甚为不满,故抨击经学诠释趋于理学化及心学化的倾向。他批评道:“孔子修鲁史,不肯增阙文;汉儒校群经,未尝去本字。宋人《尚书》则考订《武成》,《毛诗》则尽去《序》说,吾未敢以为然也。”a杨慎认为研究经典就要回归经典本身,并非以己意任意删改、解释,故应重视章句训诂。想要直指经典本旨,就须重视旧注,想要研究旧注,考据之功必不可缺。所谓“考据之功”涉及的范畴上至天下,下至地理,经史子集、音韵训诂几乎无所不包。杨慎向来以博学著称,为唤醒众人考据的重要性,杨慎以文字音韵出发,建立一套古音学理论系统。

杨慎撰《古音丛目》小学类三内文

杨慎对于阐释经学的新态度,终结了有明一代学者继承宋人余绪,不求字音训诂,仅空谈义理的风气,为明代开创了崭新的经学研究道路,也让杨慎成为明代古音学的开创者,其影响远及清代初年。

杨慎始开古音研究的风气

传统经学以传注、释疏为主要内容,并以此把握六经要旨,直指经典。杨慎利用考据学、训诂学为手段,还原经典原义。但从先秦以来,文字、音义、章句乃至语法经过长时间演化,后人不管是阅读经典原文或历代注疏都会面临很多障碍。宋人选择尽废音义,改以追求义理,此举让宋代文字音韵之学仅为科举服务,视为末流,连带影响明代文人对文字音韵的忽视。杨慎曾说:“今日此学影废响绝,谈性命者,不过剿程朱之粕;工文辞者,止于拾《史》《汉》之聱牙。示以形声孳乳,质以《苍》《雅》《林》《统》,反不若秦时刀笔之吏、汉时奇觚之童,而何以望古人之宫墙哉!”(《升庵全集》卷二)

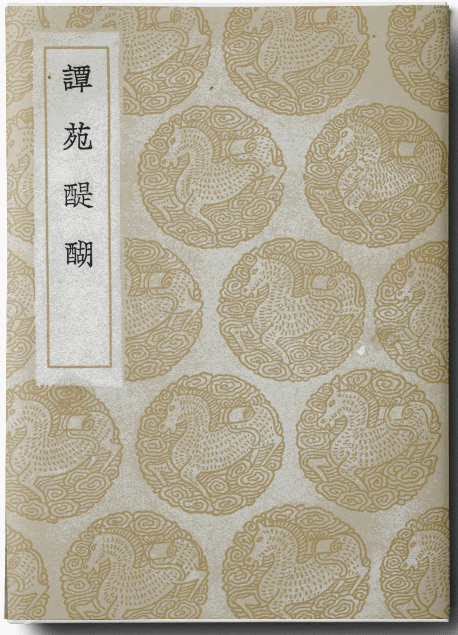

杨慎想要扭转情势,将研究文字音韵之成果,用以批评宋儒的学说,对典籍提出许多独到见解,成为清代考据学的先启。嵇文甫评论道:“当明朝中叶,固然是‘心学’盛行的时代,可是就在这时候,为后来清儒所大大发展的考证新学风逐渐萌芽了。这里首先打开风气的要数杨升庵。升庵著《丹铅录》《谭苑醍醐》《古音丛目》《古音猎要》等数十种,虽疏舛伪妄,在所不免,但读书博古,崇尚考据之风,实自此启。”a杨慎《古音》著作目的是利用古音来探求经典,为考据而服务。此一理念实则转化于唐代韩愈“复古诗论”的精神而来。韩愈志在复古,对于诗歌方面有意识地反近体声律来作古诗,认为古今必有不同,不可以今律古。因此,作古诗必要用仿古韵例。这个复古精神从丁度《集韵》开始至南宋初期毛晃、毛居正父子《增修互注礼部韵略》加入大量古诗赋的韵读,吴棫《韵补》也以补充《集韵》为宗旨,可见一斑。虽然建立古韵韵例以失败告终,但却激起古音研究的浪潮。这股复古浪潮,从吴棫古音学藉由朱熹的阐释逐渐影响经学,朱熹“叶音”说深刻地影响元明两代的经学、诗学及古音研究。杨慎曾说:“大凡作古文赋颂,当用吴才老古韵;作近代诗词,当用沈约韵。近世有倔强好异者,既不用古韵,又不屑用今韵,惟取口吻之便,乡音之叶,而著之诗焉。良为后人一笑刺尔。”显示出杨慎对古今音已有深刻认识,已具备明确古音观念。

丹铅总录校证

《古音》系列著作的理念与价值

杨慎的《古音》系列著作共有11部,著作甚丰。杨慎古音学的研究方法是藉由分析上古韵文韵例来构筑其体系,这也是研究古音最佳路径。以下将其《古音》著作分别介绍之:

(一)《转注古音略》依韵目5卷。在韵字下标其音读及简单释文。在《答李仁夫论转注书》提到:“转注也,古音也,一也非二也。”将六书“转注”概念和古音研究结合,形成杨慎古音研究的核心——“转注古音”。

(二)《古音后语》1卷。收于《转注古音略》文后,内容为整理前人音韵理论。杨慎以此阐述“转注古音”的内涵,并与明代赵古则“转注”理论相比较。

(三)《古音丛目》依韵目5卷。内容多与《转注古音略》同,但较为简略。杨慎于《古音猎要·序》释其内容:“予辑《古音丛目》,凡四千五百余字《,诗补音》《楚辞释音》《韵补》《古音略》取十之六。”是结合吴棫的3部著作与《转注古音略》而成。《古音丛目·序》阐述以“三品”的音韵标准来检验吴棫古音成就,是杨慎古音学的重要内涵。

(四)《古音略例》1卷。取五经诸子、古史纬书的韵语共185个,标注古音反切,分为“辨误”“变例”“正误”“叶音”等标目。虽未对上古韵文全面解析,但对于研究杨慎的古音标准,及当时“叶音”风气的认识有所裨益。

(五)《古音猎要》依韵目5卷。其内容多与《古音丛目》相同,亦有学者视为是《古音丛目》的节本,按杨慎所言似是补充“古音丛目”之作。

(六)《古音馀》依韵目5卷。其《古音馀·序》:“《古音略》既勤梓人,大理董生难尤数数是者,则进而称曰:‘转注昭矣,然尚犹颇有遗余焉。’则复采拾得千若字,予为删润以为《古音馀》。”可知此为由杨慎整理润饰的著作。

(七)《古音附录》,今见一卷本。王文才以《郑堂读书记》等为证据,推论《古音附录》应为五卷本,其言:“《郑堂读书记》十四录‘《古音馀》五卷,函海本;《古音附录》五卷,影抄原刊本。’其附录亦为五卷,正合明人所见之数。”a,目前所见《古音附录》内容体例杂乱无章,应属初稿、未全之作。

(八)《古音骈字》《古音复字》《奇字韵》依韵目分5卷。其内容主要处理典籍中的文字异文,而非古音范畴。李调元《古音骈字·序》:“至有不识古字为何物者,往往以古今通用之字,稍自博雅者出之,后人目不经见,遂乃色然而骇,少所见必多所怪也。先生有慨于此,博采群书,旁及钟鼎铭识,于是其字而互用者,作为《古音骈字》四卷。”《古音骈字》《古音复字》多收录复合词;《奇字韵》则以单字为主。

(九)《古音拾遗》5卷。仅有书名未见其书。王文才考证云:“脉望馆曾藏是书,历见于焦竑编目、千顷堂目,上海南京皆有慎孙宗吾万历刊本《四川通志·经籍志》作《古今拾遗》,显系字误,注出《资部谈资》,而不见何宇度目,实抄自李调元标目,原出焦目。”

以上11部著作,除《古音拾遗》及《古音附录》之外,以其内容可分为两大类:一是古音学研究成果;二是音韵工具书。

(一)古音学研究成果:《转注古音略》《古音后语》《古音丛目》《古音猎要》《古音馀》。透过对上古韵文的韵例分析来建立古音系统,杨慎选用六书中“转注”一词来指称其古音学理论基础。借用“转注”的变动特性来阐述语音历时变化的特性,可证杨慎对古今音变已有深刻的认识,因此,《转注古音略》可视为杨慎古音研究之大成。明代杨士云《书转注古音略后》评论说:“升庵杨氏,博学好古,洞贯微奥,正许之拘,从王之正,补吴之阙,而昭保氏之教,斯《转注古音略》所以作也,方诸《韵补》,去取弥精,数亦如之,才老斯道不坠之望慰矣夫,宜并传也。”将杨慎视为吴棫古音学之继承者。然,却因“转注”一词历来众说纷纭、莫衷一是,又各自有其发展脉络,致使杨慎“转注古音”理论并未受到太大重视。

(二)音韵工具书:《古音骈字》《古音复字》《奇字韵》《古音略例》。文字音韵虽属传统小学,但宋代以后已成为少数人的专业知识。一旦遇到古籍里的俗字异文,便求助于此。杨慎亦深知个中道理,利用这些工具书让文字音韵之学更容易接近,亦能达到推广考据之目的。

杨慎为唤醒士人阅读经典时考据工夫的重要性,亲身示范,以文字音韵着手,也开启其古音学研究的道路。杨慎古韵学出自吴棫,他的功绩在于明确提出了“古音”概念,注意到古今音变的复杂性,改进了考订古音的方法,为后来陈第及清代古音学发展打下坚实的基础,开启清代古音学的辉煌成就。杨慎虽然在识断与精审上不如清儒,但博览群书则无人能及,在处理用韵韵例时,有解释得当的部分,也有草草数字带过,其推理演绎亦不如陈第细致。然而,学术不断进步原就是奠基在前人的基础上,经过吴棫、杨慎的努力与尝试,启发明代后期陈第归纳《诗经》韵脚以求古音,最终引领清儒对古音研究取得辉煌的成果。

(载《巴蜀史志》2020年第5期“四川历史名人”专刊 )

来源:四川省地方志工作办公室

作者:郭懿仪(四川大学古籍整理研究所特聘副研究员)

用户登录

还没有账号?

立即注册