郭平 ‖ 道路、稻米和故县:游仙的过往很精彩!

游仙区地理标志:富乐山

1992年11月,经国务院批准,撤销绵阳市中区,其辖地以涪江主航道中心线为界分设涪城、游仙两个县级区。

游仙区位居涪江以东,治地游仙镇沈家村。据晋代葛洪《神仙传》记载,汉代云游天下的仙人李意期曾在这里修炼,后人乃修游仙观以作纪念,游仙得名于此。

游仙设区至今,不过26年,然而游仙的故事,远不止于此。

游仙区示意图(来自百度)

走道要走长安道

道可道,非常道。

进得梓潼,南栈险尽,遂有陂去平来一说。据咸丰《重修梓潼县志》记载,县北十里剑泉,曾有明万历年间“陂去平来”坊,知县张香海于咸丰七年重修。

经过游仙的驿道,正是通天的大道。书生北去,王侯南来。古代梓潼、绵州之间的官道有70里在今游仙境内,无北栈之险,无成绵之夷,恰是险夷之间的缓冲地带。

秦汉之间,中国陆路网状交通已然成形。为了统一天下,早在战国时期,秦国就不遗余力地修凿通蜀的道路,“秦栈道千里,通于蜀汉”(《战国策》)。为了确保政令畅通,路政是统一王朝第一等要务。入蜀通道,历代均有所维护。

唐代金牛道脍炙人口,李白以“黄鹤之飞”、“猿猱欲度”极言其艰险。惟其艰险,而凸显其通达之意义。前玄宗、后僖宗,天子入蜀,过游仙。杜子美、罗江东,送行偶遇,在游仙。

仙海水利风景区

南宋吴家军守蜀,淳熙初,主帅吴挺整治军队,“武兴(即略阳)所驻为前军,为中军,自是而西至巴西(即绵州),则为左、右、后军,……辕门号令,朝出而夕达矣。”(《宋史》)略阳绵阳,直线距离500里,能做到政令朝出夕达,宋代邮差有“急脚递”“金牌递”名目,速率委实惊人,后世有俗语“狠脚子”,实滥觞于此。而当时路政之健全,亦复惊人。大宋的马拉松健儿,携军令,经过游仙时,要么刚起跑,要么正冲刺。

明代入蜀,弃用金牛道,取道川中地区。没有了官府的经营,江湖险恶。游仙境内的古蜀道,大致由武松走;再北,有请老虎和武松一起走。

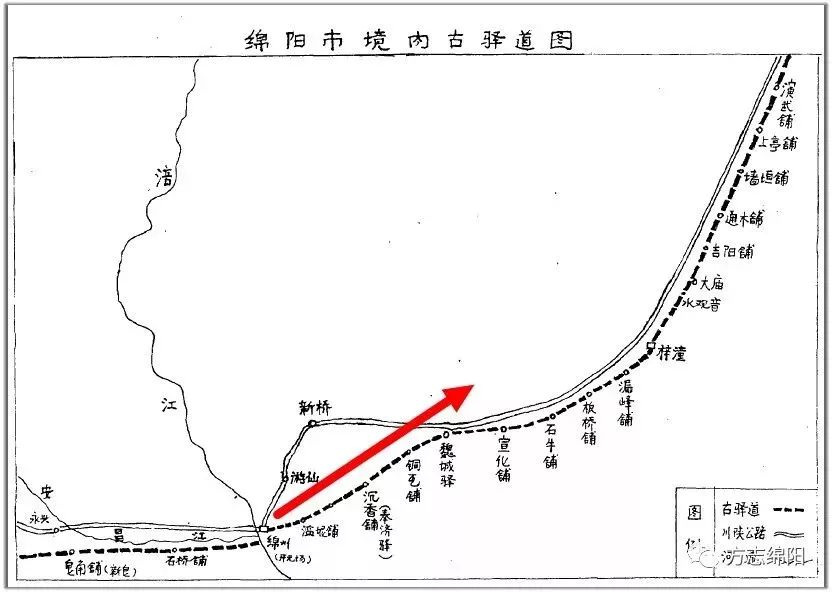

清康熙29年(1690)恢复金牛道,驿道重新过游仙。按照十里一铺的标准,游仙境内设有六铺一驿,即宣化铺、魏城驿、铜瓦铺、沉香铺、蔡家铺、抗(秔)香铺、滥泥沟铺,共计70里驿道。

绵阳市境内古驿道图,红色箭头所指为游仙境内驿道(蒋志 绘)

2014年,绵阳博物馆曾组织“绵州古驿道野外调查”。仙人桥以东及朝阳厂厂区与芙蓉小区一带,驿道遗存明显,包括“酌中道里碑”、大量驿道石板及疑似驿道设施。酌中道里碑有指路、计程之功用,为旧时路政基础设施。该碑体型较民间指路碑大,无后者常见的“弓折弦先断”一类民间辟邪语,且标明立碑时间,可见是官方所立。碑立于乾隆五十年,时在绵州迁州及金川战事结束后,虽不起眼,但革故鼎新的意义明显。驿道石板,尺寸不等,但比剑阁梓潼整齐规范,比绵阳德阳简单粗犷,充分体现出游仙驿道位于浅丘山地的独特属性。

七十里驿道,还有数不尽的诗。北宋诗人唐庚说,“左绵城北长安道,马足翻翻人自老”,官人推敲昨天的诗句,咏叹做官的辛苦。还有赴考的学子,纠结做过的题目,体味落榜的酸楚。只有脚夫,把劳乏托付给前站的薄酒。这正是旧时驿道上的一般风貌。

骡马倦极,翻一翻鼻孔,空气中传来九月的味道。

说稻不可太专业

丰收的味道。

绵州产稻,古已有之。绵阳地区出土的汉代文物,透露出大量早期农业生产的信息。

《华阳国志》载,“(涪县)有宕田,平稻田。”可见汉晋时期绵阳境内即已种植水稻。唐代绵州境内兴修了多处堰渠,如游仙境内的洛水堰,“魏城县北五里有洛水堰,贞观六年引安西水入县,民甚利之。”(《唐书·地理志》)

宋代绵州的稻米已经以后起之秀的姿态,蜚声于省内乃至国内。据《宋会要》记载,淳熙十四年五月二十七日,四川总领赵彦逾向朝廷建言,在绵州就地设场买米,就能保证绵州军粮供应,从而不需再从彭州转运稻米,因之节省大量人力财力。

宋代绵州稻米产量的飞跃,得益于良种水稻“占城稻”的引进。占城稻是一种高产、早熟、耐旱的优质稻种,五代后期及北宋初年由海商从今越南引入福建,其后推广至江淮及两浙,逐步覆盖其他地区,后因南宋对四川的重点开发而落户于绵州。乾隆《直隶绵州志》提到宋代绵州引进占城稻的事,“……惟稻最美,有名曰占者,云自占城来。桂阳占,白色;沙占,白色;岩占、麻占,俱黄色。……糯色黄者,有辉糯、有黄丝糯;色红者,有矮子糯,俱可酿、可饧、可炒、可糍。”

南宋诗人洪咨夔曾在《幽芳晚凉倚窗观稼(魏城四十里)》诗中说,“晚风不动稻苗平,叶叶头边沆瀣明”。稻苗密实,稻叶上端露珠,风来不动,足见植株健旺,长势喜人,丰年在望。这正是引种占城稻取得成功的真实记录,同时可知,今游仙境内是古绵州重要的稻米种植区。

唐宋农业技术的进步,为清代缓解人口膨胀的矛盾打下了基础。“湖广填四川”移民带来稻作先进地区的先进经验,也是绵州能够保住稻米生产优势的重要原因。

游仙区田园风光

上文提到,游仙境内“六铺一驿”,其中有一个非常特别的地名,“抗香铺”,“抗”是“秔”字误读讹传,流布甚广,以致于喧宾夺主。古人定名为“秔”,显然煞费苦心,本想利用驿道的优势,为绵州本地稻米打一个路牌广告,然而他们忽略了“秔”字比较生僻,忽略了古汉语口语和书面语的差异。于是乎,不认识的认半边,认识的来不及核实,一片好心取定的“秔香铺”被驿道上的人们喊成了“抗香铺”“炕香铺”“杭香铺”“亢香铺”。后来,即便稻田就在面前,过往的人们也不知道“抗香铺”是什么意思了。

故县已经成传说

游仙境内曾设有两个古县,即魏城县、盐泉县,分别存在730年、633年。这样长的“县龄”,不逊于很多今天仍“健在”的县。

北朝西魏废帝二年(553),分巴西梓潼郡,于梓潼置潼川郡,于涪县置巴西郡,并设潼州(治涪县),如此一来,涪县成为州、郡、县三级政区治地。同时分涪县地置魏城县,治今游

仙区玉河镇,隶巴西郡。

今日魏城

魏城之名,有人附会为蜀汉大将魏延屯兵筑城;有人考证为“西魏建立之城”;另有“魏成”的写法,其义亦通,未可轻易否定。

唐宋间的魏城,是蜀道重镇。《新唐书·地理志》绵州巴西郡条载有:“魏城,上。北五里有洛水堰,贞观六年引安西水入县,民甚利之。有铁、有盐。”宋乾德三年,王全斌伐蜀,次魏城。前方无险可守,蜀主派人送降表来魏城。知其不可为而不为,未必不是一种明智的举措。

魏城镇绣山村唐代石堂院

今玉河、徐家等地曾出土唐宋文物,如1968年10月,玉河出土一批宋代青铜器,祭祀特征明显,很可能是当时官府或民间富户的礼器。文物的背后,有暂时未知的故事。

北山院摩崖石刻

宋人高度重视魏城在交通上的地位,今魏城有南宋通济桥碑。此碑名声在外,碑文称,“由西蜀道长安、道襄汉,毕出于魏城县”。通济桥为木石混合结构,上有桥阁二十间,“丹雘辉明,气象伟杰,北道千里,行者创见”。显然,这座桥完全可以为当时的魏城县“代言”。

至于盐泉,本来是从魏城县分出来。魏城新旧县治地相距45里,分县,表明中央政府对于魏城盐铁资源的重视。

隋大业十年(614)魏城县从盐泉井(今玉河镇)迁治于今魏城镇,原治地盐泉井,于唐武德三年另置盐泉县。“地有盐井,民得采漉,为四方贾售之地”,盐泉,得名于西晋左思《蜀都赋》“家有盐泉之井”,从立县之始就是资源基地。

游仙区东宣乡鱼泉寺

从此,游仙境内,魏城、盐泉两县并立,至元代裁撤,期间皆属绵州。

元至元二十年(1283)“省县入州”,撤销巴西、魏城、盐泉三县。裁撤具体原因不明,不外乎有二:一方面是宋末战乱,人口凋敝;另一方面是经过唐宋两朝的开发,魏城、盐泉的资源已近枯竭。

资源枯竭,对现代人并不陌生。那是一种无可挽回的凋零。

沉香一语成谶,新的游仙故事是沧海桑田。铜瓦铺与沉香铺之间的部分古蜀道沉入水底,沉抗水库继之仙海,眼前浩渺烟波,还不够磨合一双草鞋,这样的启示别有风味。