【记忆】少城记忆

少城记忆

铜河散人

“少城”原是清廷在成都西边建设的一个专供满蒙人士及其家属居住的大型社区,现在到成都一说到“少城”,许多人可能就会想到“宽窄”。而我现在写《少城记忆》,更多是想用其来指代成都。

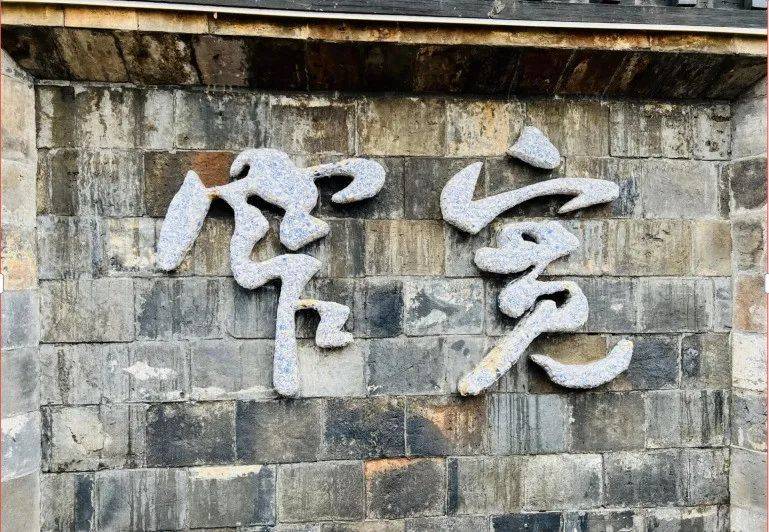

我是土生土长的成都人——不仅是我当年就出生在少城里面著名的成都实业街产科医院,而后在长顺下街上半节巷4号长大,更是因为在20世纪30年代初,我祖父就在少城商业街50号修建了祖宅——“健庐”。到现在将近100年,我们已经五代人与成都生生相息。

老成都很小,民谣唱:

绕城四十八,

穿城九里三。

一进东门天涯石,

二出南门五块砖,

三桥九洞石狮子,

青羊宫去会神仙。

20世纪60年代,茶店子还时兴“赶场”,我们从西门车站坐公交去都算是远郊线,票价1角(市内1角的车费差不多要坐穿城了)。据记载,1949年前的成都市人口仅60余万,面积穿城九里三,围城四十八(华里),有五十二条正街七十二条小巷,全圈在高十米宽五米高大的城墙里边。

老成都的城墙和城门,在成都人的心目中有一种难以割舍的情结。过去,城墙就是成都城市最主要的建筑,它们东西之间相距9.3公里,南北之间相距7.7公里,环城一周有22.8公里。有东、南、西、北四座城门和四座城楼,城墙墙厚1.8丈,高3丈,站在墙头可鸟瞰全城。在整个清朝,四座城门是成都与外界联系的唯一通道。东门(牛王庙为界)称迎晖,南门(府南河为界)称江桥,西门(北巷子为界)称清远,北门(万福桥为界)称大安。四座城楼也分别有名称,东门城楼称博济,南称浣溪,西称江源,北称涵泽。想想,那时候哪有“宽窄巷子”什么事呢?

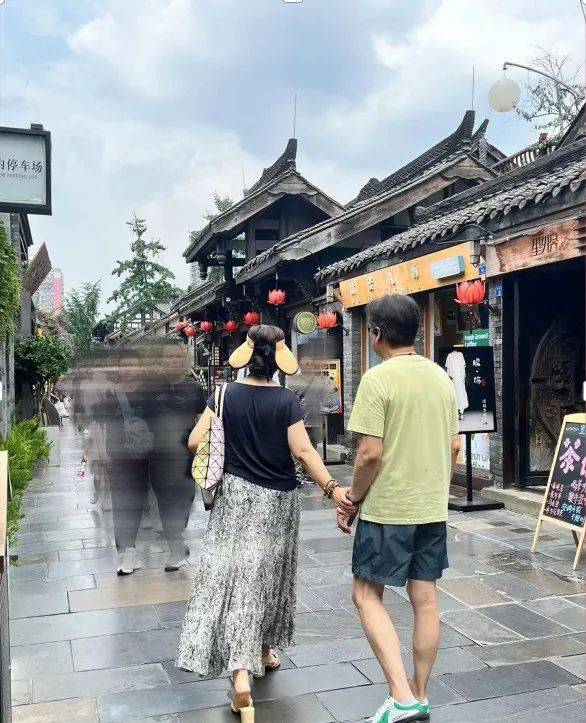

如今的“宽窄巷子”早已旧貌换新颜,两相比较可谓云泥之别。从将军衙门往西,宽、窄、井三条巷子连同金河街一字排开,犹如几条商业花龙盘桓在昔日落寞的街区,让人根本无法想象“上世纪八十年代以前,宽/窄巷子街上没有一间饭馆、茶铺、商店,买米、买菜、买盐、买醋、买酱油、买火柴都得走出巷子,到长顺上街去买;喝茶也得到巷子东头拐弯处一个苍蝇茶馆去,哪有半点商业气息?”现在却是几条街道遍布茶楼酒肆饭店旅舍,各种商店鳞次栉比,从西点蛋糕到凉粉锅盔,从星巴克到好利来——古今混同中外杂处,真成了网红集中打卡之地。

实际上,民国直至新中国改革开放,成都的商业中心靠近东边,主要集中春熙路、盐市口一带。其他不说,当时成都最大的综合性副食品市场——安乐寺(后改名中心菜市,就是再后来的红旗商场)就在盐市口正中地段,那种影响辐射,岂是现在玉林市场可比?而当时最为集中的居民居住地——少城社区(新中国成立后分斌陞街道和黄瓦两个街道办)则静悄悄地在西边兼收并蓄,并无多少出色之处。别看现在“宽窄”现在天天人流汹涌,似乎商机无限,改革开放前的长顺街(少城主干道),连一家大型商店都没有,就连饭馆也只有屈指可数的几家。

我是在1958年到雅安的,因父母都在那里工作,成都的外公外婆已管不住我,怕我乱跑出问题,所以就把我送回了父母身边。虽然以后每年我基本都是在成都过暑假,“文革”期间还在成都住了很长一段时间,但毕竟不是成都的户籍人口了。这一别就是30多年!到 1993年,我正式重返成都,名义上是驻蓉办事处主任,实际上是带职停薪自谋生路。20世纪90年代的成都,颇有“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”的味道,改革开放政策似乎激发出了新老成都所有的积极因素,我只能说——那是一个混乱的时代,也是一个繁荣的时代——青年路鱼龙混杂“吼货”夜市,培育出了成都最早的民营企业家——杨百万。但是,成都的活力又岂止一两个杨百万所能代表?只看看当时新南门外的“热盆景”就可见一斑!

借成都的天时地利,我当时在朋友的帮助下,贷款50万元自己开办了一家商贸公司,主要是销售各种办公纸张,大大小小也算是一个“老板”。说来也是鬼使神差,原来办事处的地址是在东边九眼桥附近的老马路,后来陷入一场莫名其妙的官司。我可谓“光脚的不怕穿鞋的”,在单位的支持下自己当起了律师,居然赢了这场原以为必败无疑的诉讼。但是诉讼虽然胜了,办事处地址却先迁西门马家花园,最终落脚到了乡农市附近——还是与少城毗邻而居。在我再早的记忆里,刘家上上下下决计没有一丝一毫的商业基因(现在才知道我们从麻城移民四川,就是因为老祖宗是商帮首领),到了我手中却无师自通地打通了商业的任督二脉,在成都赚到了第一桶金,为我以后的“北漂”奠定了一个不住地下室的基础。

我再次回到成都,原来可以远观的商业街50号“健庐”,除了门牌还在,主体建筑已被拆掉改建成省委组织部宿舍,心中残存的那点儿荣光早已荡然无存。而在我童年的记忆里最不可磨灭的上半节巷4号原址,也已修建为千篇一律的生硬刻板的居民楼,原来四合院那种邻里杂混亲切的感觉再也不见,沿街小商贩啕声幺幺的叫卖则永远消失了。

虽然是当之无愧的的老成都,但实际上对新成都的了解非常有限——譬如“宽窄”,譬如锦里,譬如太古里,譬如熊猫基地……就是原来自以为比较熟悉的草堂、武侯祠、望江公园,其实也是“人面不知何处去”了。留下的那些所谓的“成都小吃”,更多的是徒有虚名——譬如赖汤圆、龙抄手、夫妻肺片等等,更多的则是外来物种,与老成都根本不搭边。不过,出于对成都的深厚感情,大暑当值,我还是和夫人携手而行,挥汗如雨徜徉在少城故里。

街道还是那几条街道,只有早没了往日的残破和寂静,取而代之的是无数商品的集合竞卖和各类游人的摩肩接踵。“老妈蹄花”和“老妈兔头”是成都小吃的后起之秀,但缺乏权利意识的鱼龙混杂,让人不知到哪里下箸?不过,昔日少城公园的“鹤鸣茶社”依然人声鼎沸,只是茶客们由提笼架鸟的八旗子弟换成了“50后”“60后”的退休人士。要说成都变化最大的是公共交通——据统计成都地铁里程约为600公里,运营线路为14条,运营车站数为326座,年客运量超20亿人次,紧随北上广全国排名第四,较之原来对“三轮儿”情有独钟的的慢拍子成都人来说,的确是一个巨大的进步。返程中,我在2号地铁车厢看到了成都官宣的广告词——这对于数百万新成都人,无疑具有超大诱惑力。现在的成都,以“两千多年的时光流逝,城市名字和城址都未发生过变化”为傲。但是一个城市的张力和影响,究竟是激情澎湃还是老态龙钟,这个问题肯定不需要任何解释!

2024年7月23日于锦城

来源:邛闻嶲说

文/图:铜河散人