从开天辟地到百年风华

作者:本报记者 颜维琦 曹继军《光明日报》( 2021年01月19日 05版)

在中共一大会址纪念馆,一名“00”后讲解员在为参观者进行讲解。新华社发

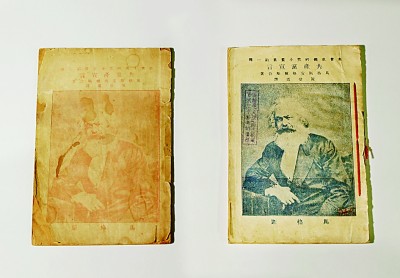

1920年8月(左)和9月出版的《共产党宣言》中文全译本。新华社发

潮涌 历史终将走到百年前那个夏日

1920年的上海,风云涌动。

这年9月28日,上海《民国日报》头版登出了一条“外国语学社招生广告”:“本学社拟分设英、法、德、俄、日本语各班……有志学习外国语者请速向法界霞飞路渔阳里6号本社报名。此白。”

一百来字的广告,看似平淡无奇,实际上,这是上海共产党早期组织创办的第一所培养革命青年干部的学校,在党史上意义非凡。刘少奇、罗亦农、任弼时、萧劲光等都是外国语学社的学员。

也是在这一年的5月,历经25天的辗转,毛泽东抵达上海,寓居哈同路民厚南里29号(今安义路63号)。其间,他经历了一生中至关重要的转折。

毛泽东曾去环龙路老渔阳里2号(今南昌路100弄2号),拜访当时正在与共产国际代表酝酿建党的陈独秀。这里是《新青年》编辑部所在地,也是中国共产党发起组成立地。多年以后,毛泽东回忆:“到了1920年夏天,在理论上,而且在某种程度的行动上,我已成为一个马克思主义者了。”

也是在这一年,29岁的陈望道废寝忘食翻译了《共产党宣言》。这年8月,《共产党宣言》首个中文全译本印刷,首印1000册,很快售罄。9月旋即再版,马克思主义的火种在中国大地上悄然蔓延。

次年的盛夏6月起,包括毛泽东在内,来自北京、武汉、长沙、济南等地共产党早期组织的代表陆续来到上海,住进白尔路389号(今太仓路127号)的博文女校。据史料记载,一大会议的多项筹备工作在这里完成。从博文女校步行至一大会址,不过100多米。

1921年7月23日晚,望志路106号(今兴业路76号)的石库门民居里,13位平均年龄只有28岁的年轻人在楼下厅堂围坐。灯光摇曳,中共一大在这里召开了。一桩石破天惊的大事变,就这样在上海的石库门里静悄悄酝酿、发生。7月30日晚,会场闯进不速之客,最后一天的会议转移至浙江嘉兴南湖的一艘游船举行……

在当时的人们看来,7月23日只是一个寻常的夏日,会议没有见诸报章新闻,连通过的中国共产党第一个纲领和决议的原始中文版百年来也始终未曾找到,目前我们看到的均译自俄文版和英文版。人们没有想到的是,微澜既起,大浪将成。一艘承载着信念、道路和梦想的大船即将从这里起航。

“中国共产党的诞生是历史的必然,一批批中国的先进分子,经历了无数次失败,经过反复比较、鉴别,最终找到和选择了马克思列宁主义。”上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心副主任、中共上海市委党校常务副校长徐建刚说,“中国共产党诞生在上海,同样是历史的必然。上海是中国民族矛盾、社会矛盾最为集中的城市,也是中国工人阶级的集中地,中国新式知识分子的会集地。此外,1911年辛亥革命后,中国80%的印刷品在上海印刷,上海成为各种思潮的集中地。上海还有独特的城市资源,汇聚了现代政党领导社会运动的所有资源和条件。”

2021年,当我们穿行在上海,透过百年前的阳光,从遍布这座城市的红色遗迹,从浩瀚的文物文献,从党史专家、文博工作者的讲述中,寻访那个伟大的发端如何开始时,一个个年轻的身影越过斑驳的图片和文字抵达眼前,这座城市的红色血脉也在身边蜿蜒汇聚。

如今,这个最初只有50多名成员的小党,已走过100年辉煌历程,发展成为拥有9100多万名党员的世界上最大的政党;领航中国,走出积贫积弱,稳步成为世界第二大经济体,创造了人类社会发展史上的奇迹。而上海,这座中国共产党人的初心之地,也在用只争朝夕、勇立潮头的精神,接续奋斗,持续创造着发展的传奇。

一大会址前的兴业路,浓缩了百年征程、百年跨越,从一条小马路出发,走出了一条中国的道路。

根脉 感受融入城市肌理的红色因子

走得再远,也不能忘记为什么出发,不能忘记走过的路。

2017年10月31日,习近平总书记带领十九届中央政治局常委,专程前往上海和浙江嘉兴,瞻仰上海中共一大会址和嘉兴南湖红船。他动情地说,我们党从这里诞生,从这里出征,从这里走向全国执政。这里是我们党的根脉。

无数人从四面八方来到这里,触摸红色根脉,完成人生历程中的重大仪式,抑或只为完成一次近乎神圣的探望。

站在兴业路东望,隔着当年的贝勒路(今黄陂南路),是正在建设中的中共一大纪念馆。为迎接建党百年,2019年8月31日,中共一大纪念馆正式开工建设。2020年11月17日,位于兴业路76号的中共一大会址也暂停对外开放,启动百年来最为彻底的修缮。

2021年1月,记者探访了解到,中共一大纪念馆建设项目已完成结构封顶,进入装修阶段,将于今年4月底实现项目竣工,5月起试运行,7月1日前正式开馆。

中共一大会址纪念馆副馆长徐明告诉记者,按照新馆建设与旧址保护相结合的原则,纪念馆建成后,新老建筑将横跨兴业路两侧,形成开放式、街区式博物馆,“届时,更多的人能感受融入城市肌理的红色因子”。

徐明说,未来的中共一大纪念馆,将以一大会址、宣誓大厅、新馆展厅为主要展览展示空间,全面系统展示建党历史、讲述建党故事、阐释建党初心、弘扬建党精神。

记者探访了位于淮海中路1834号的中共一大会址纪念馆藏品保管部,文博工作者们正在为新馆的展陈忙碌。中共一大会址纪念馆藏品保管部副主任王长流把这份工作看得很重,“建党时的每件文物都十分珍贵、每个情景都耐人寻味。我们每天都怀着敬畏之心,每一次打开、查看,都非常小心。这段历史太厚重了,一定要在我们的手上保护好、传承好”。

1989年出生的赵嫣一,从复旦大学文博系毕业后就在中共一大会址纪念馆藏品保管部从事文物保护工作。日复一日的工作看似枯燥,这位爱笑的姑娘却乐此不疲:“和这些红色文物近距离接触,时常会被一些微小的细节打动。哪怕是一个印章的位置变化,里面也有不一样的动人故事。”

“其实,我们都是这座‘精神家园’的守护者。”中共一大会址纪念馆党总支副书记、副馆长宋依璇说。她思考和焦虑的是,超过12万件的馆藏已开发和挖掘的还太少,让红色历史“活”起来,能做些什么。她希望用“微小”的红色文创来推动“宏大”的红色文化传播。

作为中国共产党诞生地,上海拥有丰富的红色资源,现共存各类红色资源612处。它们是连接红色血脉与城市文脉的时代印记。“党的诞生地”发掘宣传工程自2016年7月启动以来成效显著,一大批革命文物焕发新生,一批文艺作品深入人心,上海“红色文化”的金字招牌越来越亮。

2021年1月4日,新年的第一个工作日,上海64个重大项目集中开工,16项民心工程部署推进。上海市委将红色文化传承弘扬工程,纳入民心工程之列,要让红色文化、革命精神更加深入人心。作为初心始发地的上海深知,红色,是这座城市最鲜亮的底色。利用好红色资源、传承好红色基因、发扬好红色传统,是一座城市光荣而神圣的使命和责任,也是这座城市保持蓬勃朝气的强劲动力源。