新时代文物工作:更好展示中华文明风采

《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》强调,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,增强全社会文物保护意识,加大文化遗产保护力度。

党的十八大以来,习近平总书记举旗定向,亲自谋划、亲自指导、亲自推动中华优秀传统文化传承发展,深入开展调查研究,足迹遍及众多历史文化遗产,对文物工作作出百余次重要指示批示。习近平总书记的一系列重要论述,为新时代文物工作擘画了清晰的发展路径,提供了根本遵循。

弘扬中华优秀传统文化

2017年4月19日,习近平总书记步入广西北海市合浦县汉代文化博物馆,察看合浦汉墓出土的我国古代青铜器、陶器和域外陶器、琥珀、琉璃等文物。总书记指出,中华民族历史悠久,中华文明源远流长,中华文化博大精深,一个博物馆就是一个大学校。要加强文物保护和利用,加强历史研究和传承,使中华优秀传统文化不断发扬光大。要增强文化自信,在传承中华优秀传统文化基础上发展社会主义先进文化,加快建设社会主义文化强国。

进入新时代,习近平总书记鲜明提出坚定文化自信并将其纳入中国特色社会主义“四个自信”,鲜明提出“把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”。2021年3月,习近平总书记在福建武夷山考察时深刻指出,“如果没有中华五千年文明,哪里有什么中国特色?如果不是中国特色,哪有我们今天这么成功的中国特色社会主义道路?我们要特别重视挖掘中华五千年文明中的精华,弘扬优秀传统文化,把其中的精华同马克思主义立场观点方法结合起来,坚定不移走中国特色社会主义道路”。习近平总书记科学阐释中华优秀传统文化的内涵、基因和特质,辩证揭示中华优秀传统文化与当代文化、与世界文化之间的关系,精辟阐释中华优秀传统文化对坚持和发展中国特色社会主义、加强社会主义核心价值观建设、推进治国理政等根基、血脉、源泉作用和不可或缺的借鉴、滋养、启迪意义,把我们对中华优秀传统文化地位作用的认识提升到一个新高度。

文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神。党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全面加强文物保护利用政策供给前所未有,全面压实文物保护责任前所未有,全面拓展文物工作格局前所未有,文物事业发展不断取得新的重大成就,对认识中华文明起源和发展的历史脉络,认识中华文明取得的灿烂成就,认识中华文明对人类文明的重大贡献,不断增强中国特色社会主义文化自信发挥了独特作用。

二里头遗址,全国重点文物保护单位,中华文明探源工程首批重点六大都邑之一。遗址位于河南省洛阳市偃师区西南9公里外的伊洛河故道北沿(今洛河之南),其年代约为距今3800~3500年。二里头遗址是探索中国早期文明和国家起源,研究夏文化、夏商王朝纪年及其分界的关键性遗址。图为二里头文化镶嵌绿松石兽面纹青铜牌饰,牌饰的兽面纹开创了后代商周青铜器兽面纹母题的先河。 国家文物局供图

2021年10月17日,在仰韶文化发现和中国现代考古学诞生100周年之际,习近平总书记发来贺信,希望广大考古工作者增强历史使命感和责任感,更好展示中华文明风采,弘扬中华优秀传统文化。

新的征程上,要深刻认识文物工作在建设社会主义文化强国中的重要地位和作用,推动文物事业积极融入经济社会发展大局,释放行业新活力。主动对接国家“十四五”规划纲要,长城、大运河、长征国家文化公园建设保护规划和国土空间规划体系,制定实施《“十四五”文物保护和科技创新规划》,加快修订《文物保护法》。完善文物保护传承利用举措,落实好《关于加强文物保护利用改革的若干意见》、《关于实施革命文物保护利用工程(2018—2022年)的意见》、《关于让文物活起来、扩大中华文化国际影响力的实施意见》、《关于推进博物馆改革发展的指导意见》等,以坚定的文化自信建设社会主义文化强国,为新时代坚持和发展中国特色社会主义提供精神支撑。

使文物保护成果更多惠及人民群众

2021年7月,在福州举行的联合国教科文组织第44届世界遗产大会上,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”成功列入世界遗产名录。申遗成功后,泉州人民依然生活在世界遗产缓冲区中,文物保护以一种充满“烟火气”的形式继续活态传承和发展。

2016年4月,习近平总书记对文物工作作出重要指示强调,“保护文物功在当代、利在千秋。各级党委和政府要增强对历史文物的敬畏之心,树立保护文物也是政绩的科学理念,统筹好文物保护与经济社会发展,全面贯彻‘保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理’的工作方针,切实加大文物保护力度,推进文物合理适度利用,使文物保护成果更多惠及人民群众”。

“使文物保护成果更多惠及人民群众”彰显了以人民为中心的文物保护观。文物是满足人民群众对美好生活向往的重要文化资源,保护好、传承好历史文化遗产是对历史负责、对人民负责。党的十八大以来,我国文物事业得到很大发展,文物保护、管理和利用水平不断提高,走出了一条符合国情的文物保护利用之路。第一次全国可移动文物普查顺利完成,国务院核定公布两批全国重点文物保护单位,国、省、市、县级文保单位以及博物馆藏品数量分别增长115%、60%、88%、122%。中央财政累计投入国家文物保护资金570亿元。全国近90%博物馆向社会免费开放。文物出入境审核管理不断完善,1700余件(套)流失海外文物回归祖国。在革命老区、偏远山区,文物保护利用与改善人居环境、发展红色旅游、培育特色产业有机结合,各地红色旅游年带动增收超过4000亿元,赣南等原中央苏区革命旧址保护利用工程助力54个县脱贫摘帽。

新的征程上,要进一步牢固树立“保护文物也是政绩”的科学理念,将文物安全工作全面纳入地方政府考核评价体系,筑牢文物安全底线。加强长城、大运河、长征、黄河等国家文化公园建设中的文物保护传承利用工作,延续历史文脉。加强革命文物保护利用,弘扬革命文化,传承红色基因。做好古遗址、古墓葬、石窟寺、文物古迹和大遗址保护,提高世界遗产保护能力和水平。统筹推进不同地域、不同层级、不同属性、不同类型博物馆发展。提高展陈质量,把珍贵文物藏品完美呈现给人民。推动博物馆进校园进课堂进教材,把“殿堂”变“课堂”。加快国家文物资源大数据库建设,探索全面、平等、有序开放文物资源数据信息。完善鼓励社会参与的法律法规。加强民间收藏文物管理,促进文物市场健康有序发展。

统筹好文物保护与经济社会发展、城市开发建设

2014年2月25日,习近平总书记在北京市考察时谆谆告诫,历史文化是城市的灵魂,要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产。北京是世界著名古都,丰富的历史文化遗产是一张金名片,传承保护好这份宝贵的历史文化遗产是首都的职责,要本着对历史负责、对人民负责的精神,传承历史文脉,处理好城市改造开发和历史文化遗产保护利用的关系。

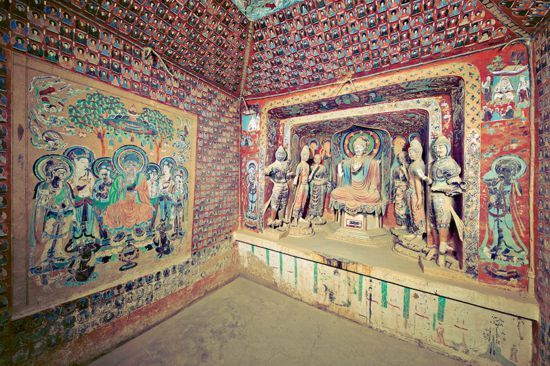

敦煌莫高窟1961年由国务院公布为第一批全国重点文物保护单位,1987年作为我国首批申报项目列入联合国教科文组织世界遗产名录。图为敦煌莫高窟第322窟的壁画和彩塑。 国家文物局供图

我国是世界文物大国,文物资源丰富多样,是实施可持续发展战略的重要内容。但也要清醒看到,我国正处在城镇化快速发展的历史进程中,文物保护工作依然任重道远。文物是历史的见证,保护文物就是保护历史;文物是珍贵的不可再生资源,保护文物就是促进经济和社会的可持续发展。党的十八大以来,习近平总书记多次强调统筹好文物保护与经济社会发展、城市开发建设,增强城市宜居性,引导调控城市规模,优化城市空间布局,加强市政基础设施建设,保护历史文化遗产。增强对历史文物的敬畏之心,切实做到在保护中发展、在发展中保护。

新的征程上,要积极贯彻新发展理念,进一步找准文物工作在经济社会发展大局中的科学定位,明晰文物工作在新型城镇化、乡村振兴、区域协调发展等国家战略中的职责定位。加强文物保护总体规划,统筹抢救性保护和预防性保护、本体保护和周边保护、单点保护和集群保护,维护文物资源的历史真实性、风貌完整性、文化延续性。重视城乡建设中历史文化遗产保护,制定“先考古、后出让”的制度设计和配套政策,推动“要动土、先考古”成为全社会共识。稳步实施国家文物保护利用示范区建设,推动区域性文物资源整合和集中连片保护利用,助力遗产地经济社会可持续发展。

努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学

2020年9月28日,习近平总书记在中央政治局第二十三次集体学习时明确指出,考古工作是展示和构建中华民族历史、中华文明瑰宝的重要工作。考古工作是一项重要文化事业,也是一项具有重大社会政治意义的工作,提出了“努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学”的宏伟目标。

中国现代考古学诞生100年来,几代考古人筚路蓝缕、不懈努力,取得一系列重大考古发现,见证了我国统一多民族国家的悠久历史和强大凝聚力,展现了中华文明起源、发展脉络、灿烂成就和对世界文明的重大贡献。当前,我国考古工作进入高质量发展新时代,三星堆、石峁、海昏侯等考古发掘举世瞩目。田野发掘、水下考古、科技攻关、理论研究等不断取得重大突破,宁夏水洞沟、浙江上山、辽宁牛河梁、浙江良渚、陕西石峁、河南二里头、四川三星堆等重要考古发现层出不穷,就人类起源、农业起源、文明起源、国家起源等重大课题交出“中国答卷”,阐明了中华文明在起源和早期发展阶段孕育出的文化积淀、心理认同、礼制传统,为构建中华民族历史、梳理中华文化基因作出了不可替代的卓越贡献,为更好认识源远流长、博大精深的中华文明发挥了重要作用。

长城绵亘分布在我国15个省区市。现存长城文物本体包括长城墙体、壕堑、界壕、单体建筑、关堡、相关设施等各类遗存,总计4.3万余处。1961年,长城由国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。1987年,长城作为我国首批申报项目被列入联合国教科文组织世界遗产名录。图为金山岭长城。 国家文物局供图

新的征程上,要进一步锚定文物考古工作发展目标,坚持考古在文物保护利用中的基础性、指导性作用,加强对考古工作的统筹规划和政策供给,加快文物考古学科体系、学术体系、话语体系建设。要进一步探索未知、揭示本源,围绕中华文明起源发展、中华民族共同体和统一多民族国家形成发展等重大历史问题,深入实施“中华文明探源”、“考古中国”等重大项目。围绕考古实证我国百万年人类史、一万年文化史、五千多年文明史,加强考古和历史研究重大课题攻关,不断取得新突破。做好考古资料和考古成果的挖掘、整理、阐释,支持跨学科和跨领域合作研究,把我国文明起源和发展以及对人类的重大贡献更加清晰、更加全面地呈现出来,更好发挥以史育人作用。加强考古能力建设和学科建设,深入进行理论探索,探讨符合历史实际的人类文明特别是中华文明的认定标准,增强中国考古学在国际考古学界的影响力、话语权。积极培养壮大考古队伍,让考古事业后继有人、人才辈出。

让文物活起来

2022年虎年央视春晚,美轮美奂的舞蹈《只此青绿》,唤起了观众内心对中华优秀传统文化的自豪和对传承创新者的赞美。

2014年3月,习近平总书记在联合国教科文组织总部发表重要演讲,向世界宣示,“中国人民在实现中国梦的进程中,将按照时代的新进步,推动中华文明创造性转化和创新性发展,激活其生命力,把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”。

“让文物活起来”是文物工作在新时代的一项新课题。我国拥有不可移动文物76.7万处,世界遗产56项,全国重点文物保护单位5058处,国家考古遗址公园36处,国家历史文化名城137座。我国博物馆数量接近5800家,“十三五”期间平均每两天新增一家博物馆,如期实现平均每25万人拥有一座博物馆的发展目标。国有可移动文物馆藏数量超过1亿件(套),2019年全国博物馆举办展览近3万个、教育活动33.5万场、接待观众12.27亿人次。“互联网+中华文明”行动计划培育跨界融合发展新业态,云展览、云教育、云直播不断拓展博物馆文化服务辐射范围。从《国家宝藏》到《中国考古大会》,从《我在故宫修文物》到《假如国宝会说话》,文物在新时代与教育互动、与科技联姻、与创意嫁接、与旅游融合,不断满足人民对美好生活的向往。

2021年11月24日,习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十二次会议,审议通过了《关于让文物活起来、扩大中华文化国际影响力的实施意见》,明确提出要准确提炼并展示中华优秀传统文化的精神标识,更好体现文物的历史价值、文化价值、审美价值、科技价值、时代价值。

新的征程上,要进一步把握和运用文物合理利用的基本原则和方法,创新转化手段、强化平台建设、夯实人才基础、完善体制机制,以实施重大项目为牵引,提升文物科技创新能力和各项工作保障水平。开展创新服务,使文物更好融入生活、服务人民,积极拓展文物对外交流平台,多渠道提升中华文化国际传播能力。加强中国文物价值的科学阐释与解读,打造中国文物国际表达的世界窗口,努力实现从“听故事”到“讲好中国故事”再到“讲好中国与世界的故事”的国际话语权转变。加强文化遗产国际传播人才培养和人脉建设,推动交流成果的国际语言转化,增强应对文化遗产全球性挑战的发声能力。

促进交流互鉴,赓续人类文明

2021年7月16日,习近平总书记向联合国教科文组织第44届世界遗产大会致贺信,清晰阐明世界文化和自然遗产是促进不同文明交流互鉴的重要载体。保护好、传承好、利用好这些宝贵财富,是我们的共同责任,是人类文明赓续和世界可持续发展的必然要求。

在构建人类命运共同体的宏大实践中,文物是中华文明走向世界的“金名片”,文物工作是“一带一路”建设的“生力军”。2017—2020年间,国家文物局协调全国八地九家文博机构接力巡展“阿富汗珍宝展”,展现了中国“用文明的力量守护文明”的大国道义。在亚洲文明对话大会期间成功举办“大美亚细亚——亚洲文明展”,落实习近平总书记重要国际倡议,积极推进“亚洲文化遗产保护行动”。目前,我国已在亚洲、非洲、欧洲、美洲20多个国家开展了40余项联合考古。文物保护修复合作从柬埔寨1国1处拓展到我国周边6国11处,为乌兹别克斯坦希瓦古城的孩子点亮“丝绸之路上的友谊之灯”,与尼泊尔木雕匠人一起“像爱护神的眼睛一样”修复九层神庙,向国际社会展现中国作为文明古国和文化大国的担当与风范。

新的征程上,要进一步发挥文物工作在促进文明交流互鉴、构建人类命运共同体中的独特作用。增强文物国际合作的亲和力、感染力、吸引力,带动形成文化遗产交流互鉴的中国方案,构建广泛的“文化朋友圈”。继续支持全国文博机构充分发挥各自的区位优势、学术优势和资源优势,形成协同共进走出去的局面。用好国际文化遗产领域制度性权利,与广大文物流失国共建更加平衡合理的文物追索与返还新秩序,塑造互利共赢的“文化基本盘”。积极参与文化遗产全球公共产品供给,实施亚洲文化遗产保护行动等品牌项目,推进中外联合考古与世界遗产跨国申报,把文化遗产合作同改善民生、连通民心融合起来,构筑牢固的“文化价值链”,在国际文化版图中实现从数量增长到影响力增长的重要转变,构建中国文化遗产国际交流合作的崭新格局。

(作者:文化和旅游部副部长,国家文物局党组书记、局长)