【亲情文化】吉祥蓉母||赵冀川

吉祥蓉母

——写在母亲生日之际

赵冀川

常言道:“山中难寻千年树,世上难得百岁人”。母亲今年已99岁,也算是百岁之人。

2023年2月母亲99岁⽣⽇留言

农历1924年二月初八,母亲生于成都,所以,外公外婆给她取名王祥蓉。在跨越两个世纪的岁⽉之中,老人见证了中国社会百年的动荡变迁,经历了风雨人生的沧桑坎坷,也挺过了2022年岁末那场暴风骤雨似的新冠疫情。

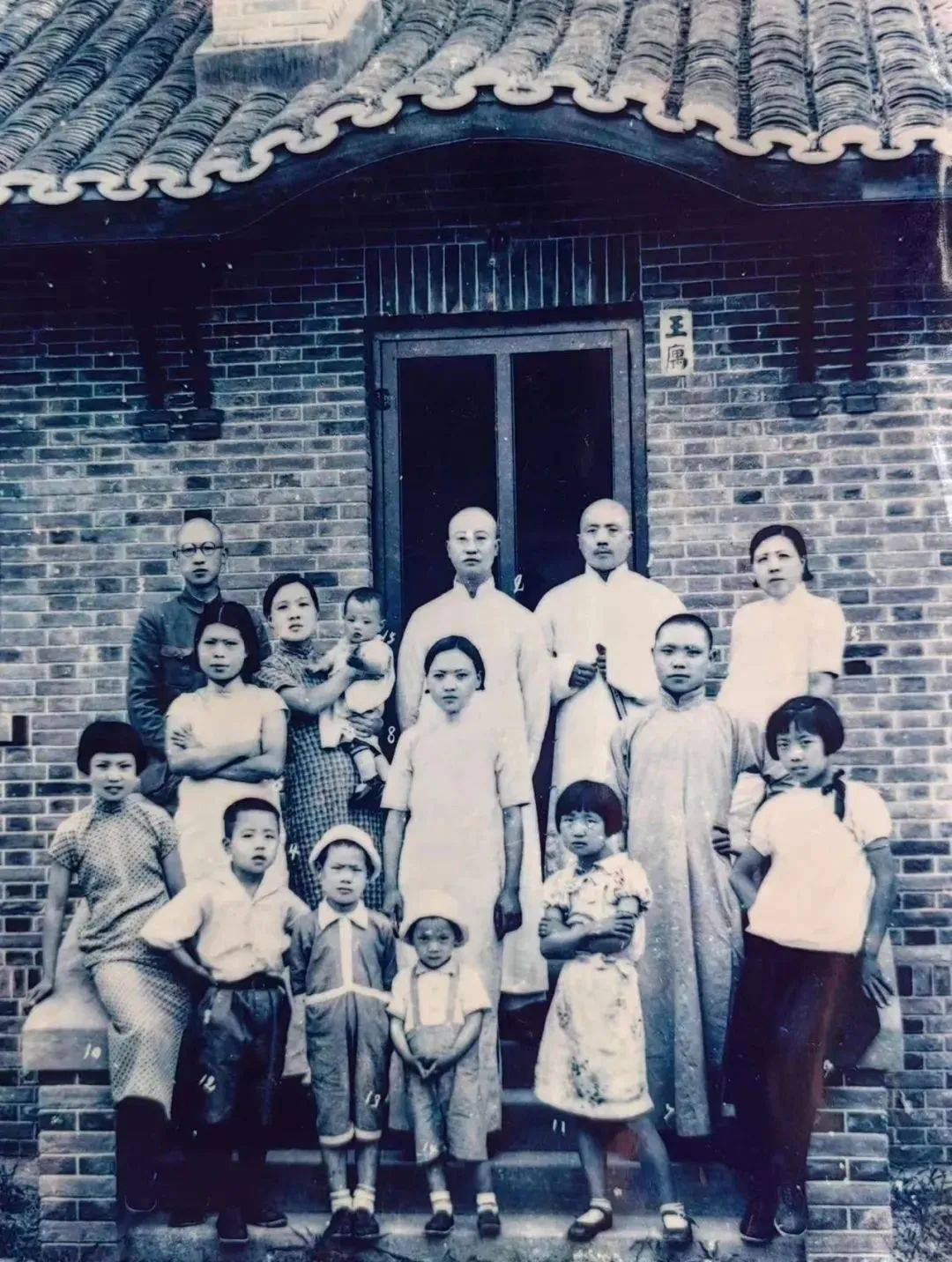

20世纪30年代旧照,前排右⼀系本文作者⺟亲,后排右⼀系本文作者外婆。

⺟亲经常告诉我们,她是在有知识的家庭⾥⻓⼤的,她是知识分⼦。我外公外婆都读过书,⾄于⽂凭多⾼⽆从考证,但⺟亲说起他⽗亲也挺⾃豪,他是⼀名公路⼯程师,20世纪初四川好多公路他都参与了建设,他曾参加过四川著名的保路运动,算是为⾟亥⾰命做过贡献的⼈。记得⼩时候,每次到成都⼈⺠公园玩耍,外婆都要带我到保路运动纪念碑前给我讲外公的故事。外公去世很早,我从⼩就没⻅过,但外婆是看着我⻓⼤的。20世纪60年代,⺟亲常来成都出差开会,总是把我放在外婆家成都东丁字街28号。外婆是家庭主妇,也是⼀家之主,好像家⾥的⼤事⼩事都是她说了算。⼩时候在外婆家有⼀幅画⾯让我印象深刻,外婆坐在她专有的⽵靠椅上,左⼿握着⻩铜⽔烟,咕噜咕噜地抽着,右⼿拿着⼀本竖体线装书看得津津有味,我和表弟点燃⽤草纸裹着纸条,不时地给外婆的⽔烟⽃点烟。

⺟亲就是在这个家庭⾥⻓⼤的。作为家⾥的⽼⼤,她下⾯还有⼀个妹妹两个弟弟,为减轻家庭⽣活的压⼒,她早年就外出勤⼯俭学,四川⼤学光华学院、畜牧学院是她的最⾼学历。20世纪40年代的⺟亲很新潮,也很浪漫,在畜牧学院勤⼯俭学期间,认识了⼀位姓赵的帅⽓⼤学⽣,两个你来我往成为了好友,据说⺟亲还把男朋友带回家想让外婆认可,外婆以赵同学是外乡⼈为由坚决反对,⺟亲⼀⽣中唯⼀的恋爱在⻓辈⼲预下终⽌了。其实,也是为了减轻家庭⽣活的压⼒,外公外婆很早就为⺟亲包办了她⼈⽣第⼀次婚姻,安排与四川⽯柱县我外公的⽼乡及同事的⼉⼦成亲,嫁到了⼀个有钱⼈的家⾥。20世纪40年代的⺟亲很新潮,也很倔强,她给我外公外婆提条件,嫁⼈可以,但必须完成⾃⼰的学业。她说到做到了,⼀边为⼈之妻,⽣⼉育⼥,⽣下我同⺟异⽗的两个姐姐和哥哥;⼀边继续学习,完成了在川⼤的学历。

⺟亲的经历证明,她就是⼀个城市⼩知。她不是⾰命者,但也亲历了中华⺠国、中华⼈⺠共和国不同朝代更替,⽬睹战争、动荡的烽⽕硝烟,经历了⾰命带来的家破⼈亡的悲剧。1949年底,中国⼈⺠解放军解放了⼤⻄南,⺟亲逃难似地回到成都我外婆家,留在四川⽯柱县的丈夫被定性为地主,在⼟改运动中离开人世。

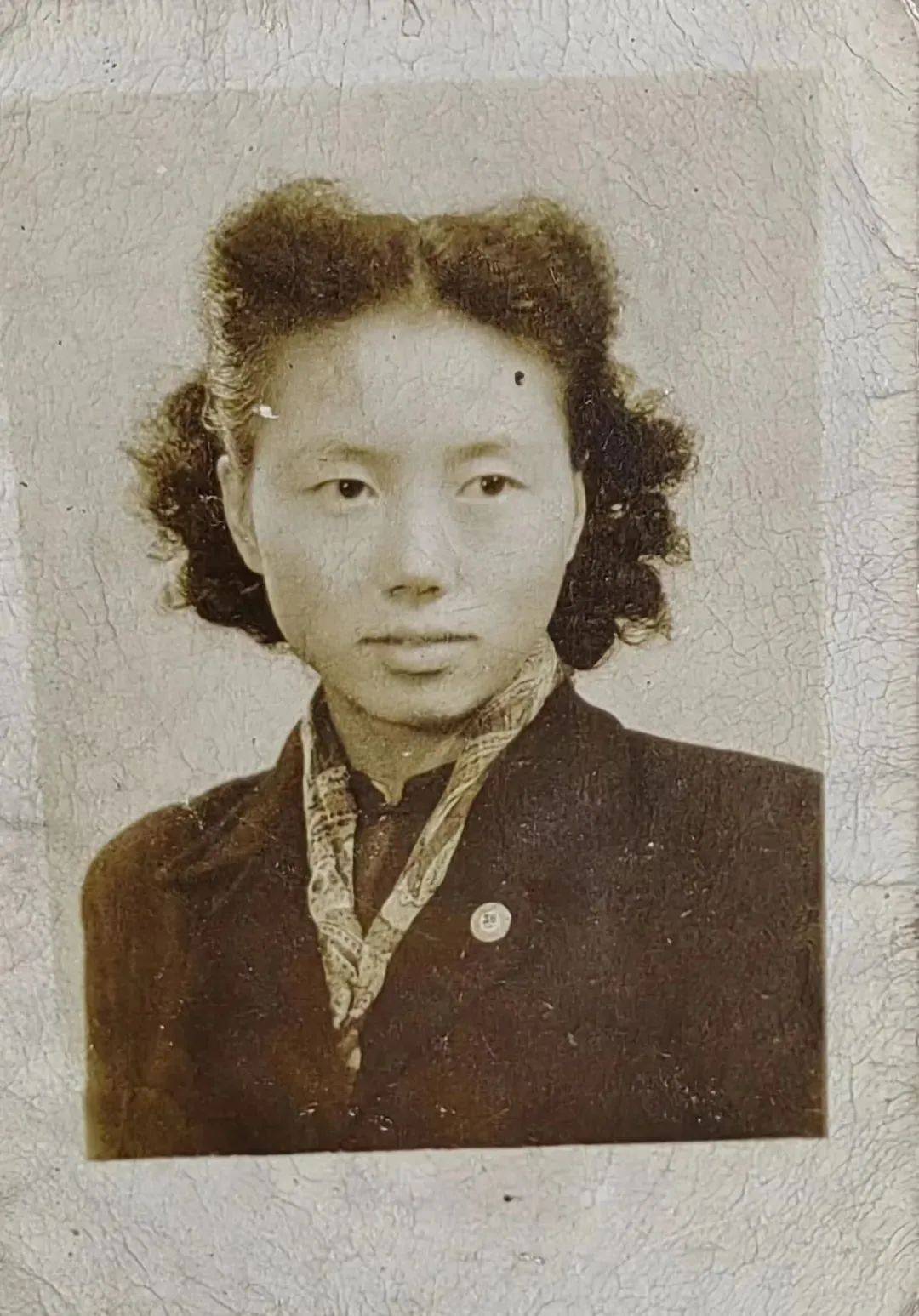

20世纪50年代⺟亲⼯作照

成都解放后,⺟亲在四川省商业厅找到⼀份会计⼯作。很巧合的是,1954年四川省商业厅⼲部处处⻓在省委党校学习时,与⼀位刚转业的南下军⼈、⽼⾰命、也就是我的⽗亲同住⼀室。就这样,经那位处⻓撮合,并以组织的名义,安排我⺟亲与⽗亲结合了,⽣下我和我的姐姐。随着⽗亲⼯作调动,⺟亲也调到了四川省涪陵地区商业局。作为城市知识⼥性的⺟亲也涌⼊到社会主义建设潮流中,过上了安定幸福的⽣活。

1974年,⽗亲去世,⺟亲⼀⼈扛起上有⽼下有⼩的家庭重担。第⼆年我⾼中毕业,下乡势在必⾏。我记得,哥哥姐姐下乡那个特殊的年代,⽗亲⺟亲没有时间也没有⾃由为他们送⾏。现在,我成了家⾥最后的知⻘,⺟亲坚持要送我。临⾏的头天晚上,⺟亲忙乎了⼤半夜,吃的、穿的、盖的、⽤的为我备了⼀⼤堆。第⼆天,沿⻓江摇摇晃晃地坐了五六个⼩时的船,下了船⼀打听,离⽣产队还有⼏公⾥的⼭路。我挑着⾏李,⺟亲拎着⼀⼤包⽣活⽤品,爬⼭跨沟⾛了近两个⼩时,天⿊前到了⽣产队。由于知⻘建房款还没到,⽣产队找社员借了⼀间房,灶还没打好,当天我们在⽣产队队⻓家暂时住了下来。第⼆天,我催促⺟亲早点回去,她说要去为我收拾房⼦,我说有什么好收拾的。她固执地要等到灶打好后为我烧顿饭才肯离开。直到第四天,吃了⺟亲亲⼿做的饭,听了她⼀⼤堆的唠叨,不耐烦地再次催促她回去,⺟亲才勉强答应。那是七⽉的夏天,已经51岁的⺟亲单薄的身影在⼭间⼩路踽踽独⾏,汗⽔湿透了她的⾐背,远远地不时向我回头张望……

后来读⼤学了,后来进⼊了职场,后来步⼊了中年,拥有年轻时所向往、所追求的⼀切,名利、地位、⾦钱,我才渐渐明⽩,⽗亲已经远去,⺟亲也在慢慢地⽼去,我失去和正在失去的原本是我最该珍惜的东⻄。⽽我们从⼩到⼤⼀⼼⼀意只想离开,却从未回头张望过。再后来,读到⼀本关于⽗亲⺟亲的散⽂中的⼀段话,⼼中酸楚的岸堤⼀下崩溃: “⼉⼥⼤了,总归是要单⻜的。⻓⼤的我们昂头在前⾯⼤步流星,⽽年迈的他们蹒跚送出好远却不肯转身。年轻的我们总是很不以为然,想着⼜不是再也不⻅,何必如此伤感。但是,真的有⼀天就成了再也不⻅。于是,不管我们再怎样离开,都不会有⼈为我们留恋、挂牵和等待了。”

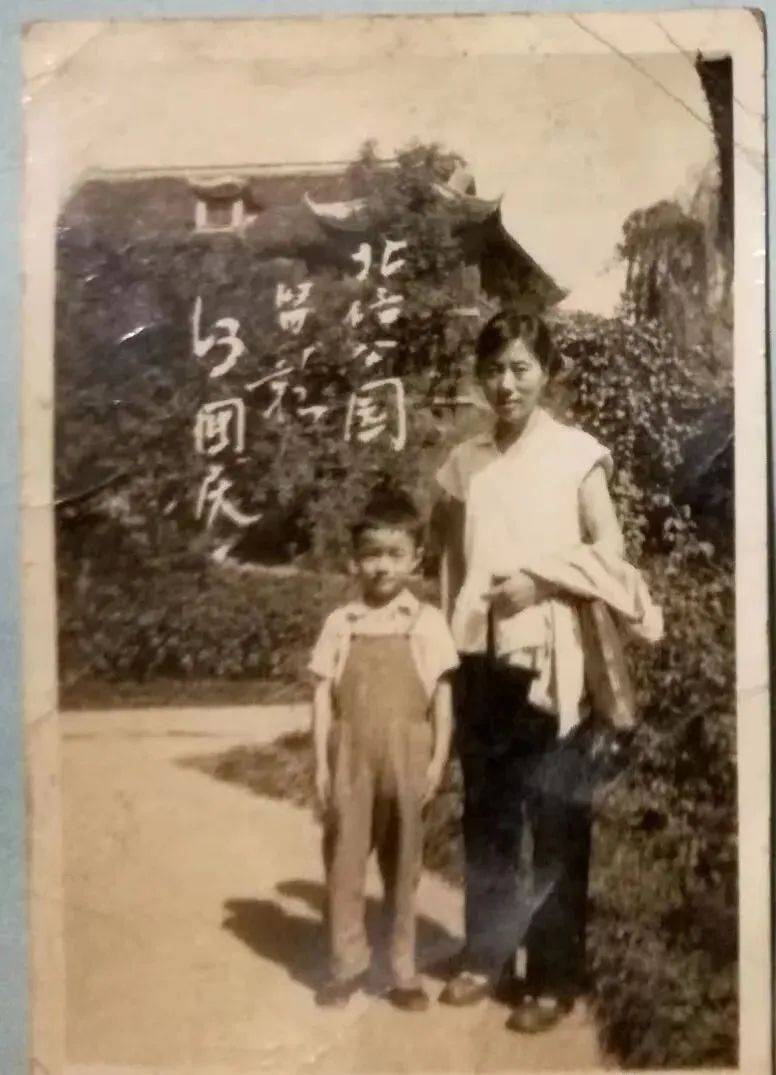

1963年国庆留影

⺟亲的经历证明,她吃过苦享过福,最终还是有福之⼈。1992年,⺟亲已退休多年,我也成家为她添了孙⼉。⼀天,地区商业局⼀⼯作⼈员带着⼀位⻓者来到我家,⼀进⻔那位⻓者就为⺟亲献上⼀束鲜花,激动地不停念叨:祥蓉,还记得我吗?⺟亲也万分惊奇,那⻓者正是她的初恋情⼈,早年川⼤畜牧学院的赵同学。他⼀直是国家商业部的专家,⼏年前⽼伴去世后,他通过商业部、省商业厅、地区商业局多⽅打听四处寻找,终于在千⾥迢迢的江城涪陵找到了我⺟亲。他强烈要求我⺟亲随他去北京⽣活,我们作为⼦⼥的也希望⺟亲⽣活幸福,⽀持她的决定 ,与赵伯伯去了北京,重续他俩当年的缘分。

2021年2⽉⺟亲97岁⽣⽇留影

⻓命百岁,是⼈⼈所期盼的,⺟亲能达到99岁已是不易,这是⺟亲的造化,更是我们后代的福⽓。有⼈说:⽣命是⼈⽣经历的积累,岁⽉是对⽣命的祝福。⺟亲身上具备四点⻓寿秘诀:1.不挑⻝物,粗茶淡饭。2.平常⼼态,从不发⽕。3.勤于劳动,节俭持家。4.宽宏⼤量,有容⾄善。

⽣命总有垂暮之年,作为⼦⼥的我们,⼀直期盼⺟亲在她期颐之年百岁⽣⽇之时,所有四代(或许五代)⼉⼥嫡孙其乐融融同祝⽣⽇快乐,以感恩这位平凡⽽不简单的⼥性!

2023年2⽉27⽇(农历⼆⽉初⼋)于成都

2022年夏⺟亲与作者在一起

来源:四川省地方志工作办公室

作者:赵冀川 (1957年生,下乡当过知青,1977年考入四川师范大学外语系,毕业后当过老师,企业翻译,政府公务员,在金融系统工作26年,直到退休。目前定居成都)