【文艺】清音流韵 薪火相传——一位艺术行者的岁月长歌‖郑学超

清音流韵 薪火相传

一位艺术行者的岁月长歌

郑学超

“倚杖绿天中,清音自不穷。莺枝传古调,蝉叶散玄风。”四川清音古老而悠远,清脆悦耳,悠扬动听,如同天籁之音。

——题记

源起清音

南充顺庆的“四川清音”,历史可上溯至宋朝年间,源自塞北江南的杂曲、戏腔,与巴蜀的俚调交融衍生,有了清音早期词句及曲调的基本形态。

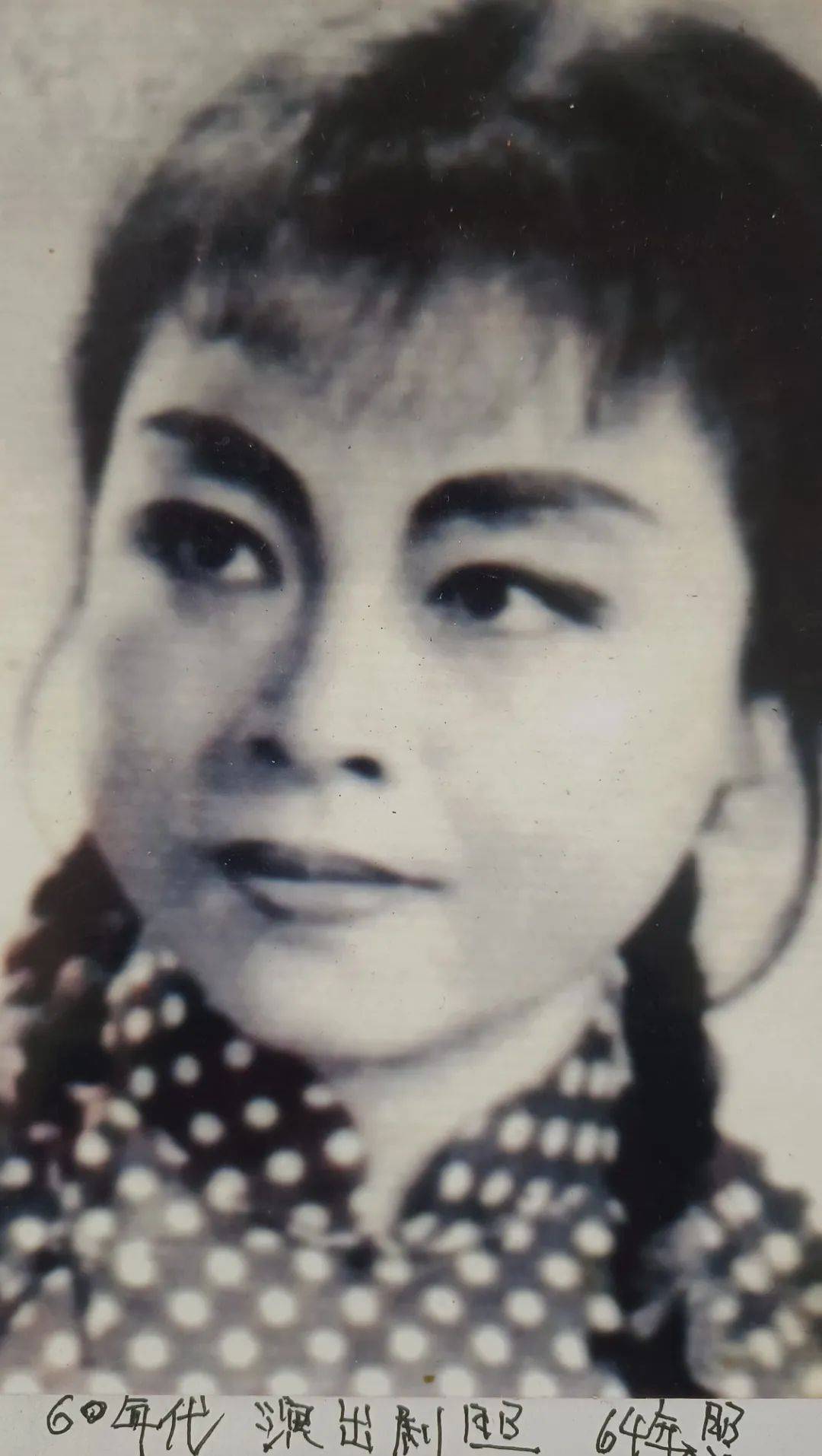

1964年张正玉演出剧照

清乾隆年间,四川清音吸收民歌小调的营养,不断发展,属于歌唱体牌子曲类的曲艺说唱艺术,曲调丰富、唱腔优美。

清代中后期,卖唱四川清音的艺人很多,出现了“大街小巷唱月琴,茶楼旅店客盈门”的景象。清代吴好山在其《成都竹枝词》中写道:“名都真个极繁华,不仅炊烟廿万家。四百余条街整饬,吹弹夜夜乱如麻。”清音几乎成为当时“最流行的歌曲”,遍及川北各城乡。到20世纪50年代,因为清音在四川各地用方言演唱,才被定名为“四川清音”,并在南充城乡盛行,受到广大观众喜爱,涌现出了一批以张正玉为代表的清音艺人。

南充顺庆“清音”的演唱过去都以女演员为主,男演员为辅,演唱者自己弹奏乐器,一般是三至五人一班,旧称“海湖班”。后来改由女演员站唱,用檀板竹鼓(支以鼓架)来控制节奏,辅以必要的表情动作,由演奏员兼任配角与合唱。伴奏乐器为琵琶、二胡、竹鼓、檀板等,其中竹鼓是四川清音特具的伴奏乐器,它具有典型的东方婉约之美。尤其是演唱中的“哈哈腔”和“舌尖弹音”,能发出类似西洋歌剧唱腔一样的美妙声音,被誉为“东方花腔”。

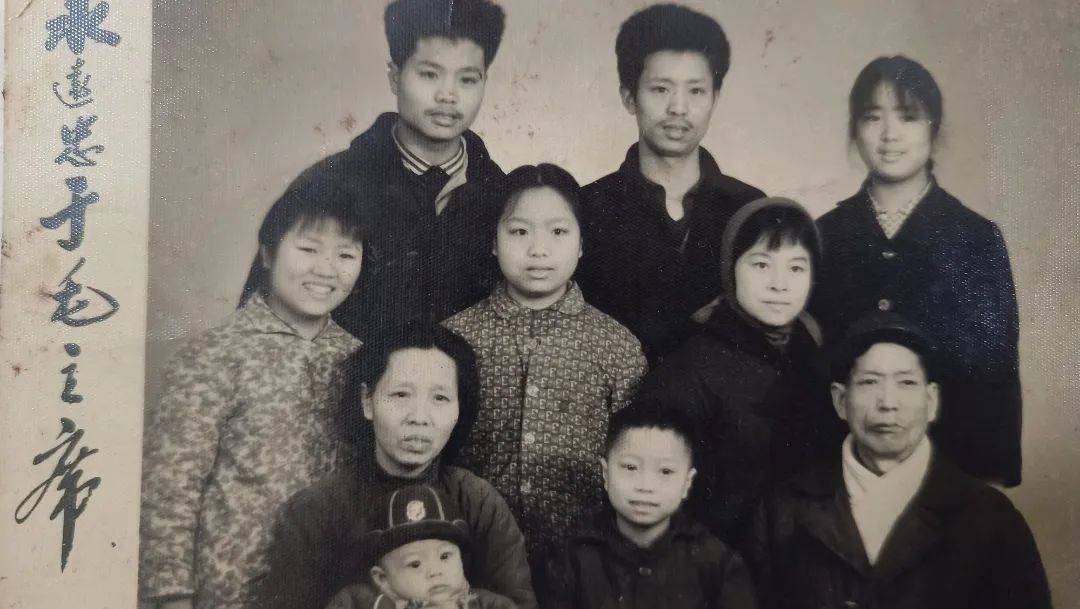

在北湖集体合影

结缘清音

张正玉,女,1947年生,四川南充人。12岁考入南充市曲艺团,师从文洪兴、谭金玉学习清音。1997年成立曲苑艺术团,传承清音花鼓车灯盘子等传统曲艺。代表曲目有:大调《丁佑君》《江姐上华蓥》,小调《断桥》《小放风筝》。

张正玉出生书香门第,因嗓音条件好,在大北街小学念书时就是班里的文艺骨干。她与清音的渊源,要从1959年说起,当时年仅12岁的她如愿考进了南充市曲艺团,那时的剧团生活条件很差,大家共住一间大屋,吃集体伙食,她身材瘦小,年龄也是团员里较小的,不懂事经常念家想父母。

学艺之路辛苦而又漫长,需要全面多能,她被安排学习清音、花鼓、车灯,每天早上5点起床苦练基本功,一年半载才能回家一次。教室里、院子里,总能看见张正玉的身影,她不停地唱、不断地琢磨,实在难以明白、理解的就找老师请教。“当时团里老师很少,老师一个曲目一个曲目地教,没有乐谱,全靠老师口传心授。”在张老师的记忆里,唱清音是轻松快乐的,她与清音一同成长。

张正玉(第二排右一)全家照

“早年的曲艺团演出活动多,团里的演员必须一专多能,我不但要唱清音,还要学花鼓、车灯、盘子等。舞台上没有电灯光,只能用煤气灯,没有音响,全靠演员的嗓子。还记得那个年代的舞台都很高,需搭步梯爬上。我胆小又恐高,每次上台演出时心里都怕得要命,便在心里默默告诉自己坚持、坚持再坚持,就这样一步步地锻炼成长起来。就是那样艰苦的条件磨炼了我的心智,培养了我坚韧不拔的精神。”

张正玉在表演清音

她拜在文洪兴老师名下学唱清音。老师不识谱只能口传声教,得下功夫一句一句地记下来,反复练习和体会才能熟练掌握。想要唱好清音,更靠自己平时观察和摸索。老师在台上演唱,我就在台下认真观察,看老师手怎么摆放,步子怎么走,唱词该如何婉转、动人心弦……我跟随老师先学的是传统曲目,如《断桥》《尼姑下山》《黛玉葬花》等,后来又学习了一些现代清音段子,如《江姐上华蓥》《绣红旗》《雷锋入党》等曲目。“在老师的专业提携、师兄们的鼓励帮助下,我的技艺有了很大提高,经常到外地巡演,送文化下乡,为人民群众服务,与群众吃住在一起,在生活中得到了很好的锻炼。下乡演出时,印象最深的是寒冬腊月,天气再怎么寒冷,老乡们只要看见我们搭台演出,哪怕天下着雨雪,他们还照样在台下看戏。观众们的热情让我感动,所以台上再怎么冷,我也有一股子劲头在。演出结束后,老乡们热情地拉着我下台烤火暖手,这一幕幕情景至今仍生动地在我眼前重现。”

“1971年,我被分配到南充内燃机厂当工人,所幸厂里的领导和兄弟姐妹们很尊重我,对我也很照顾。在厂里搞文艺活动,我教工人们唱歌、唱清音,让我钟爱的清音继续发挥光和热。1997年退休后,我组建了一支群众文化艺术团,常年在南充市北湖公园演出,以歌舞、戏曲的形式唱响新时代。艺术团影响很大,电视台、报社常常采访报道,2003年,中央电视台第九套节目还跟踪报道了我。”

在北湖公园非遗馆演出

传承清音

早年的清音很盛行,不用担心听众匮乏,但如今却成了一门濒临失传的民间曲艺。谈起清音的辉煌,张老师说,“20世纪六七十年代,在南充的大街小巷都能听见人们传唱清音,“那时候的清音就和现在的流行音乐一样,传唱度很高。”

张正玉说:“四川清音底蕴深厚,历史上出过很多名家,可以说是曲艺中的瑰宝。目前很多清音创作人要么离开,要么转行,《断桥》《关王庙》《昭君出塞》等曲目都是多年前的老曲,如今能创作新曲的人才寥寥无几。”

张正玉在南充市曲艺团照

清音的艺术表现主要是弹舌音、哈哈腔、绕口令,技巧性很强,要培训多年才能熟能生巧。张正玉说,这一周期与流行乐相比,出成绩慢,也就成为很多人不愿学清音的原因之一。

清音的传承需要创新,要融入一些现代音乐元素,从多角度、多方位拓宽路子,才能把这门艺术推到一个更高的境界。除了在题材、表演形式上,张正玉老师大胆创新,内容上也不断与时俱进。此外,她还注重全面美化曲艺唱曲的舞台呈现,让川北清音在不失传统经典中又蕴含着时尚,洋溢着时代气息。将她自己擅长的二胡、小鼓、扬琴、盘碟等一些乐器加入到清音表演中去,还取材一些接地气的内容,编成清音曲调,到田间地头,为乡村老百姓表演。

“清音要真正走下去,传承下去,就需要吸纳年轻一代进入清音队伍,用年轻人容易接受的方式唱清音,让大家真切感受古老艺术的魅力。”张正玉在后辈中寻找可以继承的人才,培养徒弟何茹、蒲筱云、王兴华、屈小平、李玉兰、古晓晓、乔万珍、肖俊华等。如今已77岁的张正玉说,“我想把我近65年积累的全副技艺继续‘口传心授’给年轻人,希望传承清音这门曲艺文化。如今顺庆区文化馆建立了传习基地,我们在各大中小学校开展‘非遗进校园’活动,已经发现了一些可造之才,我会尽我所能把这个曲种传承下去,不使它失传。”

张正玉在南充市五星小学开展清音教学活动

愿您,如一位艺术行者,漫步在岁月的长河中,以清音流韵为伴,让每一个音符都跳跃着生命的热情与智慧的光芒。愿您的艺术之路,如同薪火相传的火炬,照亮前行的道路,温暖每一个渴望美的心灵。在岁月的长歌里,愿您砥砺前行,用您的才华与坚持,继续书写精彩人生!

张正玉在演出中

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:郑学超(四川南充人。作品散见方志四川、天府作家、《南充日报》、今日顺庆等新媒体平台及报刊)