钟俊昆 ‖ 客家族群与客家文学

客家作为一个族群,其生活的空间版图既有赣闽粤三省毗邻区的区域性聚居地,这是客家文化形成、传播与传承的“主产地”与中心地带;同时又有集中居住的分迁地,如广西壮族自治区博白县、四川省成都市龙泉驿区等“次中心”,还有遍布于湘滇陕黔浙琼等省的散点居住地。分迁后的客家人一方面融入了当地文化,另一方面又保留了客家文化的特点,体现在对外说当地语,居家则说客家话。与客家人的分布空间和客家文化的传播特点相一致,客家文学的重要特点就是“书客语、作客声、纪客地、名客物”,客家文学作品体现出文化传统与本土情怀。从族群角度看,客家文学是属于客家人的文学,它在汉语写作中突出客家方言载体的运用,以客家民系的生存、生活及其环境为描写对象,展示客家人的文化特征与精神风貌,是有客家文化特色的文学。

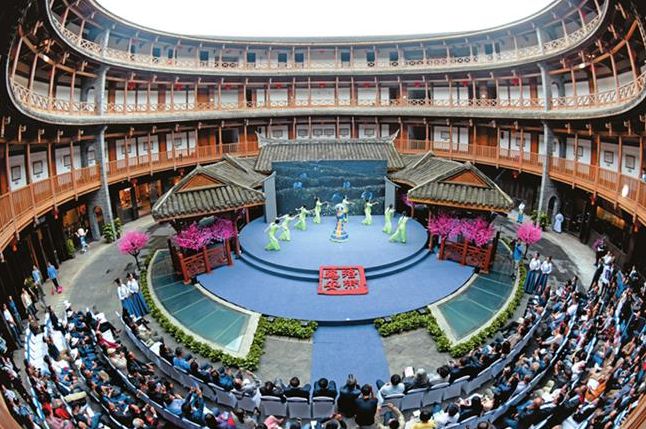

首届洛带客家文化节

客家文学的重要主题就是描绘客家迁徙史与生存史。客家人的南迁通常不是千军万马式的统一步调,而是停停走走式的散点分布、居留与多向推进,甚至倒迁,这是经济开发、文化适应等多方面因素的综合反映。

迁徙与居留的时空展开紧紧地捆绑着客家文学的创作,其成功作品无一不与客家迁徙史、生存奋斗史相关,或在作品中留下浓重的“中原”印痕。如黄遵宪的《己亥杂诗》以诗证史:“筚路桃弧展转迁,南来远过一千年。方言足证中原韵,礼俗犹留三代前。”中国现代文学中的第一部长篇小说、广东梅州客家人张资平的《冲击期化石》也把背景设置成历代迁徙所造成的客家村落:“刘四妹的祖先和鹤鸣的祖先在千多年前,是嫡亲兄弟。文天祥在燕京土牢里作《正气歌》的时候,他们也给元兵追逼到这山里来。”被誉为改革开放后第一部客家作品的白危《沙河坝风情》以较鲜明的客家意识反映客家地域的动荡生活;广东谭元亨的“客家三部曲”之《客家魂》从客家教育入手,表现了百年郭氏家族教育世家的曲折变化;广东程贤章的长篇小说《大迁徙》《围龙》也以客家家族的变迁为主线;江西李伯勇的“客家三部曲”(长篇小说《轮回》《寂寞欢爱》《恍惚远行》)则聚焦客家农村精神生活的得与失;四川刘晓双的“客家血脉三部曲”由表现客家家族传奇的《滚滚血脉》、反映海外客家奋斗史的《英雄血脉》、闽粤赣苏区客家人投入红色革命的《国家血脉》组成,体现客家人入川拓展、参加红军革命斗争以及海外生存等重大节点的生命史。福建归侨张永和以客家人为“传主”的系列传记文学《胡文虎传》《李光耀传》等;福建客家人张胜友切入时代变迁的系列报告文学作品;福建刘善群以客家民间故事《葛藤垇》为依据创作出的同名长篇小说,后来改编成电影《客家葛藤垇》和32集电视连续剧《大南迁》。以家族史为切入点来反映客家历史变迁构成了以上客家文学作品的共同特点。

客家的历史进程自近代到当下不断呈现新的变化。中华人民共和国成立后的各种改革举措的实施,使得客家地区的经济文化得以持续嬗变,乡村与城市、传统与现代、固守与流动等矛盾剧烈交锋,促使客家文化产生阵痛、裂变、融合,客家文化在守旧与创新的反复“拉锯”“交战”中呈现出多元性、时代性、变迁性。

客家人的居住地多为山区,农耕色彩很浓,作品中的环境描写与场景设置体现出山居特征。如清代广东梅州李象元的客家诗作:“白云生处是客家,蔬有葱葵蔓有瓜。冬至糯收多酿酒,春分雨润早尝茶。”这乡村的景象犹如百年后广西的客家乡村情景,当代女作家林白的散文《怀想水稻》中就有这样的画面:“水稻在它的秧苗时代清新而柔软,它们像一群小姑娘紧紧挨在一起,站立在一汪南方的水中……它们渐渐地在我眼前伸延,这时候,时间变成了水稻。”林白以故乡的人、事、物的回忆为写作视点,建构了她心中的客家世界。

客家人从衣食住行到岁时节庆,从婚丧嫁娶到民间礼仪,在日常生活中有一套独特的文化规制,在客家文学作品中融入客家族群的生活方式、方言精华、风俗习惯、行为规范、家庭制度、宗教信仰等较稳定的文化因素,特别是作品中对客家方言的运用和民俗仪式的展演,这一方面强化了族群认同,另一方面也是构成客家文学特征的重要依据。清代雍正年间闽西客家人林宝树的《元初一》以客家方言口语来概括客家人一年的民俗生活,记述客家人生活中的喜怒哀乐和乡风仪式,展示客家风俗画卷,是早期客家文学的代表性作品,对客家文化的传播起着重要作用。福建永定客家人廖鸿章的《勉学歌》:“东方明,便莫眠,沉心静气好读文……剔银灯,闭房门,开口一读到鸡鸣。后生家,这般勤,何愁他日无功名。”则以文学的方式,既描绘客家青年学子的读书生活,又对其进行劝勉,体现了崇文重教的客家情怀。

客家民俗文化的描绘也有助于作品艺术魅力的传达。程贤章《围龙》在家族叙事时,主人公梁酉生为生活所迫下南洋,娟妹沿岸苦苦追寻,她的不同心境则以《挽水西流》等十多首客家山歌来体现,最后以《藤缠树》来表达其爱情誓言。这些客家山歌的运用更好地刻画了人物的个体生命欲求,心理倾诉细腻而真实,极为生动地塑造了客家女性对追求自由幸福生活的乐观情怀,及其幽怨无奈、隐忍执着的矛盾心理,具有鲜明的客家文化特点。

宁化举办“风情客家行 丰收民俗游”活动

客家文学既体现地方人文意识,又彰显桑梓之情,这种乡邦之情、家国情怀是客家文学所绕不开的话题。

程贤章《围龙》围绕着客家人的独特建筑“进士第”陈家祖屋,展开几代人的坎坷命运,如描写叶红等8位客家女子冒着生命危险为红军送盐,将穿在身上的衣服浸泡着浓盐水,然后穿梭通过敌人的封锁线,表现出其非凡胆识与智慧。陈家后来下南洋谋生,中华人民共和国成立后祖屋“分给”当地群众居住,直至改革开放后政府将其归还给陈家,陈家后人归乡祭祖,之后将“进士第”捐献给国家。这反映了客家人秉持中原诗书传统,虽不断向外拓展,仍不忘慎终追远、寻根崇祖,衔环结草、以恩报德的传统美德。这既表现了客家家族在百年历史进程中的艰辛曲折的生命史,又透露出其浓郁的民族意识和爱国精神。

《围龙》中写五华县女红军张剑珍被白军抓去杀头,行刑前唱了一首客家山歌:“人人喊我共产妹,共产党来为大家,红白总爱分胜负,白花谢了开红花。”“杀头好比风吹帽,坐监好比嬲花园。”小说充分表现了对革命理想的坚定信念和视死如归的英雄气概,体现了“舍小家顾大家”的家国情怀,也是客家人所秉持的“修身齐家”的儒家核心理念。

总之,客家文学的创作与作品兼具家国情怀与本土特色,既要突出其优点,又要摆脱它由此带来的束缚,把握本土文化精髓,贴近生活,积淀情感,扩大视野,用独特的个性化的语言去表达,在中华传统文学、当代文学观照下来理解并突出客家文学的特点,这是客家文学的未来走向。

来源:光明日报(2019年8月16日)

作者:钟俊昆(赣南师范大学客家研究中心教授)

配图:方志四川