【历史文化】探秘“滇东门户”胜境关‖李崎

探秘“滇东门户”胜境关

李 崎

在滇黔两省交界处,有一个驰名的关隘叫胜境关。明代地理学家徐霞客考察盘江源流时曾云游至此,旷世奇才、明代状元杨升庵和清代民族英雄林则徐都曾在此登临挥毫。

2023年4月27日一早,我从云南富源县城来到胜境关探秘。

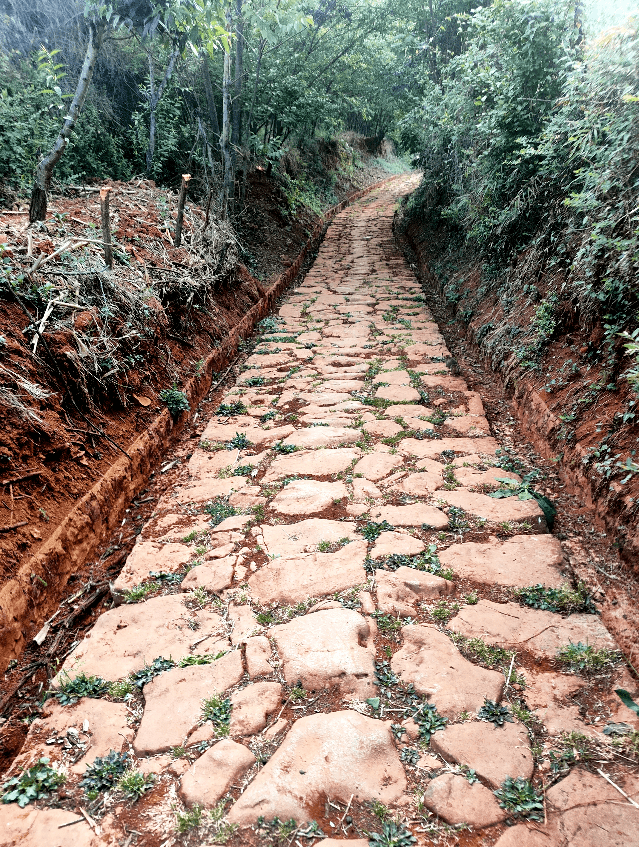

走进胜境关,漫步在充满古风遗韵的千年古驿道上,一种悠久历史的陈香扑面而来。此时,虽不见当年的刀光剑影、繁华商埠,也听不到络绎不绝的马帮吆喝声,更听不到街边小贩的叫卖声和红军长征路过时那铿锵的脚步声,但是,仍可以清楚地看到以天为界的高大雄伟的关隘城楼、滇南胜境牌坊,以地为界的山涧奇景,还有引人入胜的关帝庙、胜境公馆、石龙古寺、石虬亭、胜境驿、胜境哨、古炮台、升旗台、古雕楼、点将台、清风亭、遗爱坊、鬻琴碑等。

胜境关又称界关,位于珠江源头东面128公里,距富源县城南约7公里,是云南与贵州的交界处。这里有着“滇南胜境”“滇黔锁钥”“入滇第一关”的美称。自古入滇有三条路:灵关道(川西入滇)、五尺道又名石门道(昭通入滇)和胜境关。有学者称:“走进胜境关,就等于走进了明清统治云南600多年的历史。”

胜境关这条古道,是元明清、民国初云南通往贵州、两湖达北京的驿道,称胜境关古驿道。胜境关古驿道,虽没有五尺道的历史久远,但它身上的历史印记给滇东、滇南的文化增添了色彩。曲靖人、宣威人、富源人的祖先沿着它走来,在富源这块土块上安家落户。

走过关隘城楼,顺着蜿蜓的古驿道徐徐而上,不到5分钟就可看到一片宽敞而平坦的麦田,大约300余亩,这便是古代的练兵场。据说,当年在此守关的将士很多,且个个身手不凡,想必他们的杰出本领必定是在眼前这块麦田里练就的。

史载,胜景关古驿道被确定为驿道是元代的时候。驿道主要用于运输军用粮草物资、传递军令军情,由中央政府出资修建。古代的驿道就是今天的国道,又称为官道,一般有一丈(3.33米)宽,可保证两匹马相向而行,通行无阻。但有的地方也无法保证有一丈,胜境关古驿道由贵州盘县龙家沟村到富源胜境关楼这一段因处于山箐,有的地方就只能保证一人一马通过。

这条道明代时进一步修筑,它东起洞庭湖畔的常德,向西入贵州,过镇远——贵阳——安顺——盘县(今改名盘州),再从胜境关进入云南富源,经东铺一清溪洞一扬威哨(今羊尾哨)一多乐铺一山梨果哨一车转弯一腰站(原名要站,交通要站之意)一进入沾益境内,经大塘——小塘——白水村——海子铺——大营——太平桥,抵沾益东门。

沿着古道往上走,映入眼帘的是典雅的胜境公馆、别致的胜境驿站、庄严的升旗台和精巧秀丽的遗爱坊。遗爱坊始建于清雍正年间(1733年),是为在云南成功推行“改土归流”运动的云贵总督鄂尔泰所建。

“改土归流”运动起源于明朝,据《滇志》记载,清初在云南少数民族地区实行的“改土归流”政策,是明代“改土设流”政策的继续和发展,对加强中央王朝集权制和巩固封建国家的统一,起到了一定的积极作用。雍正四年至九年(1726—1731),在西南数省展开了轰轰烈烈的“改土归流”运动。“改土归流”的成功推行,促进了云南少数民族地区的经济发展,加强了集权统治。于是,滇黔两省士民在胜境关立遗爱坊,为鄂总督歌功颂德,且在牌坊匾额上书“忠孚化成、德崇业竣”八个大字,意为“道德高尚、事业成功、诚实守信之人”。

顺着古驿道走往村头,一座高大而雄伟的木牌坊耸立在眼前。晨曦映照下,“滇南胜境、固若金汤”八个斗大的金字,在高坊长额间熠熠耀眼。滇南胜境坊始建于明景泰年间(1457年),高13.32米,宽11.2米,楹柱托起飞檐翘角,九踩斗拱,整个建筑气势恢宏,做工精细,古驿道自东而西(贵州——云南)从坊间穿过,一直伸向远方,使它成为了名副其实的“入滇第一关”。

牌坊楹柱上刻有三副对联,均为历史风云人物而撰,其中牌坊正面刻一副为“总督印畀以三边,改土归流一劳永逸;太傅坊标于万里,畏威怀德百代常新”。上联歌颂的是鄂总督在西南少数民族地区成功推行改土归流政策,使边疆安定,收到一劳永逸之功效。下联则描述的是明代沐英及其儿孙们在云南任总兵官,历十七任,与明相始终,震慑一方,权威最重,为一代重寄。

“滇南胜境”坊修建后的72年,一个名叫杨慎的状元从这里走过。杨慎,字用修,号升庵,明代四川新都人,生于明朝弘治元年(公元1488年),24岁中状元,任翰林修撰,卒于嘉靖三十八年(公元1559年)。他一身有35年在云南度过,在云南他写出了那脍炙人口的“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄”的词《临江仙》,被修订《三国演义》的毛宗岗选为全书的开篇。

杨升庵是最早记述胜境关的人。嘉靖三年(公元1524年),当时任翰林院修撰的杨升庵追随在朝中任首辅大臣的父亲杨廷和,联合36位官员上书反对嘉靖皇帝立没有当过皇帝的生父为“皇考”,遭到嘉靖皇帝的严厉镇压,史称“议大礼案”。杨升庵被廷杖后下狱,充军云南永昌(今保山)。

杨升庵充军云南走的是通京大道(由黔入滇道):先从北京到南京,然后乘船沿长江水路航行,经江苏—安徽—江西—湖北武昌——湖南洞庭湖畔的武陵(常德),再上岸转陆路,经常德—怀化—源州(芷江)—新晃—贵州凯里—贵阳—云南富源—沾益—曲靖—云南府(昆明)—再转到永昌。

这条道是当年沐英率数十万明军与元朝大军争夺云南大决战之兵家必争之路,又是中国有史以来空前绝后“明洪武百万汉民大迁徙”移民入滇通行之路。因其从东至西横贯云南全境,可东达京师,西达缅印,故云南民间多称通京大道。往云南去京城的人包括做生意的、赶考的、传达文书信件的、去任职的都要走这条道。

嘉靖四年(公元1525年),杨升庵随着几位解差经过千辛万苦,翻山越岭,从贵州进入云南,到了富源胜境关木牌坊下。胜境关村中的木牌坊始建于明代景泰四年(公元1453年),是当时云南巡抚洪弼为“助风水之兴,补山川之胜”而建。胜景关牌坊重檐翘角,十二楹柱,因坊额间镶嵌着洪弼题的“滇南胜境”匾额而称滇南胜境坊。

胜境关不仅是文化积淀厚重的历史见证,也是自然气候的分界线。古时云贵两省以坊为界,坊东是贵州,坊西是云南,东向贵州面的匾刻有:“黔江阴雨,滇黔锁钥”;而西向云南面的则是“滇界风霜,万里晴空”。胜境关牌坊中间6根楹柱前后各有两只石狮子,面向云南的一对石狮子身披黄土,朝向着贵州的一对石狮子身披青苔,木牌坊的景致使见杨升庵赞叹称奇。

杨升庵赞叹道:“西望则山平天豁,还观则箐雾瘴云,此天限二方也”。真可谓是以“天”为界的“界坊”。此奇景充分体现了谚语所说“雨师好黔,风伯喜滇。贵州多雨,云南多风”的独特气候形成的奇观。杨升庵在他的《滇程记》中,对此奇特气候现象载录时写道:“日月之阴,经寸而移。雨场之地,隔垄而分”。因杨升庵的记载和他本人的名气,胜景关得到了宣传。

胜境关的第二大奇观更为奇特,村子南面山坡下有一条小溪快乐地由南向北流淌。云南、贵州便以溪为界,两岸土色却大不相同:溪东岸的黔土是一片黑赭色,而溪西岸的滇域却是一派赤褐色,两种土色诠释着大自然鬼斧神工的伟大力量。为此,明代状元杨升庵曾这样写道:“日月之阴,经寸而移,雨场之地,隔垄而分”“西望则山平天豁,还观则箐雾瘴云,此天限二方也”。老百姓也常说:“千里不同风,百里不共雷”。民国时期,平彝县(今富源县)县长蒋绍封还作了这样一副对联:“咫尺辨明晴,足见人情真冷暖;滇黔原唇齿,何须省界太分明”。

红军长征时期,胜境关也留下了红军的足迹。1936年3月28日,红二军团从宣威田坝全部进入贵州盘县,并一举占领盘县县城。红六军团从宣威海岱阴角沟全部进抵富源县的白龙洞一带,后经杨家坟、熟地、外后所等地,进抵距富源县城仅二三里的山口时,曾派出一个连的小股部队佯攻富源县城,以掩护红二军团夺取贵州盘县县城;主力则经余家屯、玉顺关,于当晚进抵升官坪。途中,曾在后所击溃富源县国民党保安团,缴枪20余支;在升官坪、胜境关击溃地霸武装20余人,缴枪数支。

红军在富源后所时,还召开群众大会,宣传中国共产党和中国工农红军的抗日反蒋主张。当天,敌机在宣威兔场、阴角沟投弹数枚,红军伤亡7人;在富源城南投弹数枚,红军伤亡7人;在后所等地投弹数枚,红军牺牲1人。滇敌孙渡纵队一部尾追至富源白龙洞、后所一带。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:李 崎(中国红色文化研究会会员,四川省李冰研究会会员,四川省作家协会会员,川陕革命根据地历史研究会会员,成都市历史学会会员都江堰市长征历史文化研究会会长,都江堰市长征书院创始院长,都江堰报社资深记者)

用户登录

还没有账号?

立即注册