桑宜川 ‖ 寻找四川叙永—国立西南联大分校的历史遗韵

导 读

人们知道抗战时期云南昆明的西南联大,而不知在四川叙永县城里还有其分校。作为战时的避难校舍和教室, 这里为国家社稷培养了战后复兴人才, 功载千秋。

时代虽已远去, 但那一方土地依然保留着的文化基因,如同千年流淌的永宁河水,早已浸入人们的血脉,生生不息,迟早还要发扬光大。

寻找国立西南联大分校的历史遗韵

说起民国时期的西南联大,世人多以地处云南昆明,现云南师范大学校园里的一隅原址为主,较少提及彼邻的四川叙永县城里还有其分校,当年分布在几所庙宇里,作为战时的避难校舍和教室,有来自北方三校的近 700在校学生,有不少学术大家来此授课,为国家社稷培养战后复兴人才,功在千秋。

回望历史,二战期间,日本取代法国,派军队侵占安南及交阯地区,即今日越南北部,云南边陲遂成为前线战场,打过几场恶战。为避免学校遭受兵燹涂炭,教育部令西南联大“作万一之准备”,四川省军政府积极配合,建议在川南选址。于是西南联大创办了叙永分校,后来随着中越边境战事无多,分校师生逐步迁回昆明校本部。如今看来,当年西南联大选址四川叙永,一是缘于县府及士绅的慨然允诺与接纳,二是那里的寺庙、祠堂多,作为公众场所,足以容纳西南联大 1940 级学生的生活与教学。类似的情形还有长江岸边的李庄古庙之与上海同济大学,乐山大成殿之与武汉大学,不胜枚举;叙永县城里的庙宇和祠堂群落便成为了当年西南联大的临时校舍,在现代中国高等教育史上书写了光彩夺目的一页篇章。

1949年后,那些寺庙和祠堂在各种“运动”中大多已被毁,尚存无几。据当地老人回忆,曾经作为叙永分校教务处和教室的文庙原址,如今兴建了叙永县实验小学; 女生居住过的帝主宫,已变成了宝珠花园居民楼房;工学院男生居住和做大教室的南华宫,是叙永川剧团的楼房;作为实验室和图书室的天上宫,现在是叙永师范学 校附属小学;当年膳食团所在地城隍庙,变成了叙永县粮食局。当年,叙永分校第一期约六百多师生,便这样在这里安下了“家”。然而如今这些地方早已无当年叙永分校的任何痕迹可寻,唯有“春秋祠”还保留着当年的人文风貌。

据史料记载,春秋祠由陕西和山西盐商集资修建,曾为陕西、山西会馆。祠里供奉关公夜读《春秋》塑像,故名。清末民初,祠堂修建得相当气派,主建筑由戏楼、走楼、飨殿、两厢、正殿、三官殿等组成。戏楼对面是飨殿,演戏时,达官贵人的家属坐在走楼上,有钱人坐在飨殿里,院子里是一般观众坐。其后是一个小院,两厢屋内的墙上悬挂着著名的“叙永八景”木雕图,系珍贵文物,对面的正殿供奉关公,建筑与装饰十分考究。

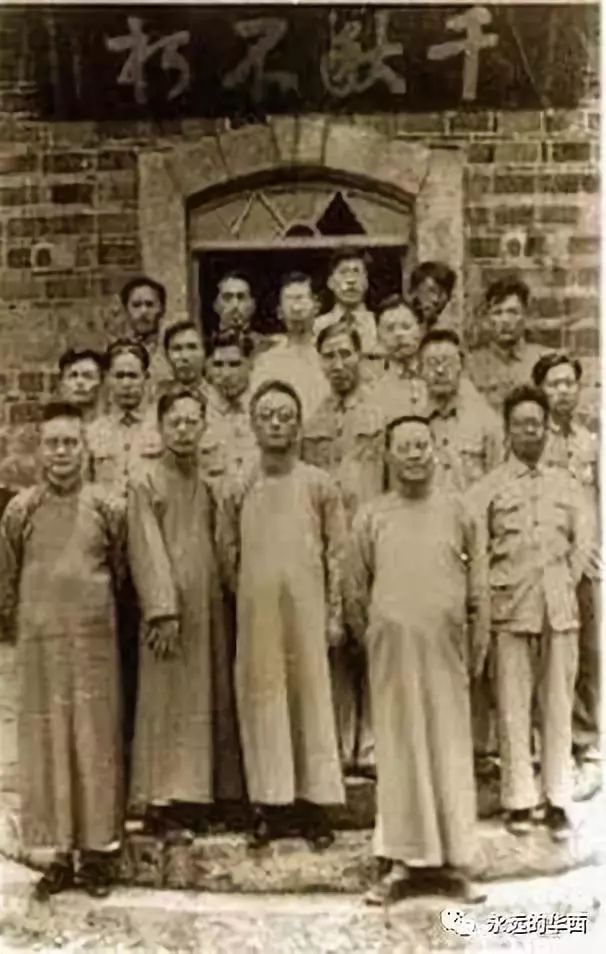

右四为原清华大学校长梅贻琦先生,古庙横匾上书

“百年树人”,掷地有声

前年,笔者专程前往叙永,春秋祠里的关公像已不存,唯见经过整饬后的龙柱,造型生动,再现了当年的气韵,天花板上的九十九只凤凰图尚在,姿态各异,后壁的八扇“百鸟窗”上,九十九只喜鹊及相伴的梅花依然如旧,形态各具。步入后院,是三官殿,庭院里古木参天,池塘玲珑,石桥婉转,塘边的六角亭新建如初。出了后殿,是一块大广场。春秋祠得以保存下来,多亏当地乡民保护,不然的话,也极有可能在历次运动中被当作“封资修”糟粕砸毁了。

当年叙永分校师生能住进春秋祠,可谓当地县府及士绅给予了最高礼遇。史料记载,西南联大 1940 级文学院、理学院、法商学院、师范学院和先修班住前院,戏楼、走楼、飨殿都住满学生,助教住后院。我去探访时,戏楼和走楼刚重修完毕,新上的颜色通红鲜亮,文物全部搬迁,屋内空空荡荡,显得格外宽敞。我似乎听到当年的学生们在楼上行走的脚步声,看见他们和关公一起挑灯夜读,或者手持书本快步走到河对岸的文庙上课,排着长队敲着饭碗过街去膳房吃饭的身影。

民国时期的叙永府分属东西二城,中隔一条河,依山傍水,风景秀丽,河上架桥二座,以通东西二城, 双桥观月亦为叙永八景之一。联大的校舍也分布在东西二城,正式名称为国立西南联合大学叙永分校, 当地人简称为西南大学。在叙永分校师生的回忆文章中,永宁河上的“双桥”是落墨最多的地方。这两座建于明代的古老石桥,一曰蓬莱桥,在永宁河之上游,当地人谓之上桥;一曰永和桥,原名飞虹桥,处在永宁河下游,则直接呼之为下桥。永宁河将叙永分为东西两城。数百年来,每逢当空皓月倒影在相距一里的两桥河之间,人们站在桥上观月,是“叙永八景” 之一的“双桥夜月”。分校学生住在西城,上课却在东城,双桥是他们每天都要经过的,也许他们每个人都见过双桥夜月的景象。

岁月沧桑,河水改道,如今,两桥已不相望,双桥夜月已不复为景。只是桥未移位,也不改石拱的面貌。站在桥上远望,仍能感受到朱自清来此,因山高水远而体味到的“幽味”。上桥最为坚韧,未改其面容,桥上如当年一样仍有商贩摆摊,只是桥面上的石板已经凹凸不平,看来不久将会“整容”。师生行走最多的下桥,桥形如旧,但桥面已经改为水泥。两桥相比,上桥更为热闹。在上桥上游同学们常去游泳的南门河,今天游泳的地点略有移位,但游泳的风气不改。据说每当夏日来临,县城里的年轻人喜欢到犀牛沱,我知道那里就是联大分校夏日女生戏水的地方,她们响应蒋公倡导的“新生活运动”,开创女子游泳风气,在战时的叙永引领时尚,延续到了今天。

据当地老人回忆,当年南华宫房子比较破旧,除了作为工学院的宿舍外,还有一间可供二百来人上课的大教室。帝主宫内供的是蜀先主昭烈帝刘备,因是女生宿舍,被列为禁地,不能随便出入。教授们则住在春秋祠对街的一所大院落里。学校的重心在东城的文庙,举凡办公室、教室,都在那里,因为那边房子比较宽畅。文庙向来是士子聚集之所,这一次却恰如其分地派上大用场了。为了布置教室,把牌位都请过一边。院子里还有一座无线电台,用的是手摇发动机,由一位物理系的女助教司话务,可与昆明校本部通话,所以西南联大虽然分为二部分,但在行政管理方面,基本上还可协调,及时传递信息。

朱自清先生在《致朱光潜信》中有一段文字,记载了抗战期间他寓居叙永的往事:“叙永是个边城。永宁河曲折从城中流过,蜿蜒多姿态。河上有上下两桥。站在桥上看,似乎颇旷远;而山高水深,更有一种幽味。东城长街十多里,都用石板铺就,很宽阔,有气象,西城是马路,却石子像刀尖似的,一下雨, 到处泥浆,两城都不好走。” 真实地再现了叙永分校的师生曾经生活过的历史场景。几十年后,有人问沈从文:为什么当时条件环境那么苦,西南联大培养的人才,却超过了战前北大、清华、南开 30 年出的人才的总和?沈从文回答了两字:“自由”。好一个久违了的“自由”,实在可谓言之凿凿,掷地有声!

历史并未远去。民国时期,繁荣蓬勃的文化教育大发展,与当时战火频仍,连年不断的情形,形成鲜明的反差。这在乱世的中国,不可谓不是奇迹。诞生于抗战烽火中的西南联大,已过去近 70 年。这一切都已成历史, 然而历史并未远去。西南联大对青年而言,似乎已成为被岁月风干的一个空洞名词,一桩偶被提及的谈资,而真实地存在过的那个联大, 其中多少故事、多少人物,都在岁月中随风而逝,被淡忘、被湮没。青史几多故事,红尘多少奇才,付于谁人说?

那年月,西南联大在叙永县城设分校,“麻雀虽小,五脏俱全”。校本部在城内文庙,女生宿舍在帝主宫,男生宿舍兼教室在南华宫和春秋祠,其他教室、实验室、图书阅览室、食堂等都分布在天上宫、城隍庙等各大庙宇中。课程设置齐全,有国文、英文、中国通史、普通化学、微积分等。分校主任是“五四” 时期就蜚声文坛的杨振声教授,著名教授吴晗、李广田等也在此执教。民国教育部长朱家骅,著名学者傅斯年等教育大家先后来此视察。

前排左三北京大学校长蒋梦麟,前排右三清华大学梅贻琦。

朱自清在叙永时曾与李广田切磋抗战文艺,特别是抗战的诗,坚定了他从事评论抗战诗歌的工作。同时,朱自清还给中文系学生授课。后来,李广田写道:“相隔十年,朱先生完全变了,穿短服,显得有些消瘦,大约已患胃病,特别引起我注意的是他的灰白头发和长眉毛,我很少见过别人有这么长眉毛的,当时还以为这是一种长寿的征象。”其实,那时的朱自清已是著名学者,在叙永的那段日子里,他仍是按时作息,孜孜不倦地治学。随身带的行李中, 这箱是书,那箱也是书。午夜,人们都已呼呼入睡, 而他仍俯首案前,在昏暗的煤油灯下不停地翻书查资料,笔耕不停。朱自清先生也非常关心青年一代,曾先后应叙永县立初级中学、私立培根小学的邀请, 给学生作抗日演讲。

当年朱自清在叙永县立初级中学的一次抗日演讲,至今都是叙永人激励后生的范本。他在演讲中说:“日本人侵略我国,占去很多地方。国家已到危急存亡关头。青少年应有爱国家、爱民族、爱自由的伟大志气。不要辜负大好时光,刻苦学习,将来担负起挽救国家民族的伟大使命,打败敌人,收复失地,誓雪国耻……”朱自清先生还鼓励“学生要努力学好各门功课,就如同拿起枪炮上前线杀日本鬼子一样”。朱自清的抗日演讲更加激发了有志青年,许多学生受其进步思想的熏陶和影响,初中毕业就奔赴抗日前线保家卫国。数十年后,朱自清的爱国演讲仍然激励着当地的年轻学子,代代相传。

岁月如梭,光阴似箭,朱自清离开古城叙永已经60 多年了。弹指一挥间,旧貌换新颜。今天,古城叙永已被列为四川省级历史文化名城,西南联大叙永分校旧址春秋祠也被列为全国重点文物保护单位。今天,倘若朱自清先生能像当年那样漫步古城叙永,伫立扬武坊大桥,观赏夜色,先生笔下的叙永景色一定会更加多姿多彩。历经近八十年,就物质见证而言,叙永分校的故址所存不多,遗迹也难以指认;但以精神遗存而论,西南联大的精神品质已融入叙永文化,在叙永人的思想行为和日常生活中再现,这是最深入最有活力的遗迹。

文化的繁荣,需要积淀与传承。在近代以降急遽嬗变的社会生活中,中国内地大学的生态也受到了深刻的影响。较之民国时期的那些名校, 我们今日的大学,似乎丢弃了太多的人文与精神。英国著名学者李约瑟博士曾有过评语:“毫无疑问,20 世纪前半叶,至少就人文社会科学来说,全球学术水平最高的地方,除西欧北美, 就是中国。”的确,对那个时代的中国知识人来说,是名至实归,当之无愧的。

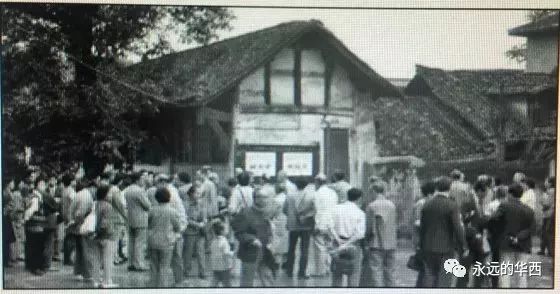

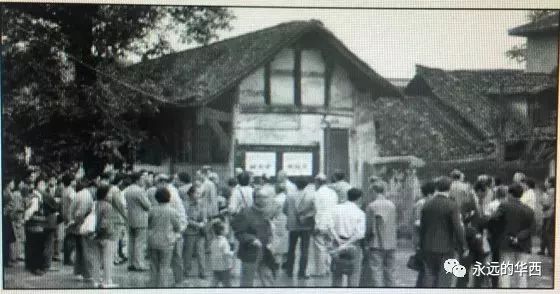

昔日参观者络绎不绝

傍晚时分,我沿着永宁河畔的砾石河滩兀自行走,遥想起了分校的师生们,授课的和求学的,八十年前从河东涉水去河西,或从河西涉水去河东,无论春夏秋冬,为了民族自救, 从不懈怠,那是一种精神使然;在深秋子夜的月光下,我分明看到了永宁河的潺潺流水,伴随着夜空中两岸时起时伏的悠扬牧笛声,在默默地述说着那些曾经发生过的,感人肺腑的凄美故事。

时光飞逝,多年以后,当我再次来到这里寻找国立西南联大叙永分校的历史遗韵,往事皆已苍老,但并不如烟消遁,一个以沈从文先生用“自由”二个字点评的,大师汇聚,学术蓬勃发展的时代虽已远去,但我深信,那一方土地依然保留有许多西南联大的文化基因,如同千年流淌的永宁河水,早已浸入人们的血脉,生生不息,迟早还要发扬光大的。

2018 年 11 月 11 日 修订于加拿大温哥华(Rosemary Garden)迷迭香园

寻找国立西南联大分校的历史遗韵

说起民国时期的西南联大,世人多以地处云南昆明,现云南师范大学校园里的一隅原址为主,较少提及彼邻的四川叙永县城里还有其分校,当年分布在几所庙宇里,作为战时的避难校舍和教室,有来自北方三校的近 700在校学生,有不少学术大家来此授课,为国家社稷培养战后复兴人才,功在千秋。

回望历史,二战期间,日本取代法国,派军队侵占安南及交阯地区,即今日越南北部,云南边陲遂成为前线战场,打过几场恶战。为避免学校遭受兵燹涂炭,教育部令西南联大“作万一之准备”,四川省军政府积极配合,建议在川南选址。于是西南联大创办了叙永分校,后来随着中越边境战事无多,分校师生逐步迁回昆明校本部。如今看来,当年西南联大选址四川叙永,一是缘于县府及士绅的慨然允诺与接纳,二是那里的寺庙、祠堂多,作为公众场所,足以容纳西南联大 1940 级学生的生活与教学。类似的情形还有长江岸边的李庄古庙之与上海同济大学,乐山大成殿之与武汉大学,不胜枚举;叙永县城里的庙宇和祠堂群落便成为了当年西南联大的临时校舍,在现代中国高等教育史上书写了光彩夺目的一页篇章。

1949年后,那些寺庙和祠堂在各种“运动”中大多已被毁,尚存无几。据当地老人回忆,曾经作为叙永分校教务处和教室的文庙原址,如今兴建了叙永县实验小学; 女生居住过的帝主宫,已变成了宝珠花园居民楼房;工学院男生居住和做大教室的南华宫,是叙永川剧团的楼房;作为实验室和图书室的天上宫,现在是叙永师范学 校附属小学;当年膳食团所在地城隍庙,变成了叙永县粮食局。当年,叙永分校第一期约六百多师生,便这样在这里安下了“家”。然而如今这些地方早已无当年叙永分校的任何痕迹可寻,唯有“春秋祠”还保留着当年的人文风貌。

据史料记载,春秋祠由陕西和山西盐商集资修建,曾为陕西、山西会馆。祠里供奉关公夜读《春秋》塑像,故名。清末民初,祠堂修建得相当气派,主建筑由戏楼、走楼、飨殿、两厢、正殿、三官殿等组成。戏楼对面是飨殿,演戏时,达官贵人的家属坐在走楼上,有钱人坐在飨殿里,院子里是一般观众坐。其后是一个小院,两厢屋内的墙上悬挂着著名的“叙永八景”木雕图,系珍贵文物,对面的正殿供奉关公,建筑与装饰十分考究。

右四为原清华大学校长梅贻琦先生,古庙横匾上书

“百年树人”,掷地有声

前年,笔者专程前往叙永,春秋祠里的关公像已不存,唯见经过整饬后的龙柱,造型生动,再现了当年的气韵,天花板上的九十九只凤凰图尚在,姿态各异,后壁的八扇“百鸟窗”上,九十九只喜鹊及相伴的梅花依然如旧,形态各具。步入后院,是三官殿,庭院里古木参天,池塘玲珑,石桥婉转,塘边的六角亭新建如初。出了后殿,是一块大广场。春秋祠得以保存下来,多亏当地乡民保护,不然的话,也极有可能在历次运动中被当作“封资修”糟粕砸毁了。

当年叙永分校师生能住进春秋祠,可谓当地县府及士绅给予了最高礼遇。史料记载,西南联大 1940 级文学院、理学院、法商学院、师范学院和先修班住前院,戏楼、走楼、飨殿都住满学生,助教住后院。我去探访时,戏楼和走楼刚重修完毕,新上的颜色通红鲜亮,文物全部搬迁,屋内空空荡荡,显得格外宽敞。我似乎听到当年的学生们在楼上行走的脚步声,看见他们和关公一起挑灯夜读,或者手持书本快步走到河对岸的文庙上课,排着长队敲着饭碗过街去膳房吃饭的身影。

民国时期的叙永府分属东西二城,中隔一条河,依山傍水,风景秀丽,河上架桥二座,以通东西二城, 双桥观月亦为叙永八景之一。联大的校舍也分布在东西二城,正式名称为国立西南联合大学叙永分校, 当地人简称为西南大学。在叙永分校师生的回忆文章中,永宁河上的“双桥”是落墨最多的地方。这两座建于明代的古老石桥,一曰蓬莱桥,在永宁河之上游,当地人谓之上桥;一曰永和桥,原名飞虹桥,处在永宁河下游,则直接呼之为下桥。永宁河将叙永分为东西两城。数百年来,每逢当空皓月倒影在相距一里的两桥河之间,人们站在桥上观月,是“叙永八景” 之一的“双桥夜月”。分校学生住在西城,上课却在东城,双桥是他们每天都要经过的,也许他们每个人都见过双桥夜月的景象。

岁月沧桑,河水改道,如今,两桥已不相望,双桥夜月已不复为景。只是桥未移位,也不改石拱的面貌。站在桥上远望,仍能感受到朱自清来此,因山高水远而体味到的“幽味”。上桥最为坚韧,未改其面容,桥上如当年一样仍有商贩摆摊,只是桥面上的石板已经凹凸不平,看来不久将会“整容”。师生行走最多的下桥,桥形如旧,但桥面已经改为水泥。两桥相比,上桥更为热闹。在上桥上游同学们常去游泳的南门河,今天游泳的地点略有移位,但游泳的风气不改。据说每当夏日来临,县城里的年轻人喜欢到犀牛沱,我知道那里就是联大分校夏日女生戏水的地方,她们响应蒋公倡导的“新生活运动”,开创女子游泳风气,在战时的叙永引领时尚,延续到了今天。

据当地老人回忆,当年南华宫房子比较破旧,除了作为工学院的宿舍外,还有一间可供二百来人上课的大教室。帝主宫内供的是蜀先主昭烈帝刘备,因是女生宿舍,被列为禁地,不能随便出入。教授们则住在春秋祠对街的一所大院落里。学校的重心在东城的文庙,举凡办公室、教室,都在那里,因为那边房子比较宽畅。文庙向来是士子聚集之所,这一次却恰如其分地派上大用场了。为了布置教室,把牌位都请过一边。院子里还有一座无线电台,用的是手摇发动机,由一位物理系的女助教司话务,可与昆明校本部通话,所以西南联大虽然分为二部分,但在行政管理方面,基本上还可协调,及时传递信息。

朱自清先生在《致朱光潜信》中有一段文字,记载了抗战期间他寓居叙永的往事:“叙永是个边城。永宁河曲折从城中流过,蜿蜒多姿态。河上有上下两桥。站在桥上看,似乎颇旷远;而山高水深,更有一种幽味。东城长街十多里,都用石板铺就,很宽阔,有气象,西城是马路,却石子像刀尖似的,一下雨, 到处泥浆,两城都不好走。” 真实地再现了叙永分校的师生曾经生活过的历史场景。几十年后,有人问沈从文:为什么当时条件环境那么苦,西南联大培养的人才,却超过了战前北大、清华、南开 30 年出的人才的总和?沈从文回答了两字:“自由”。好一个久违了的“自由”,实在可谓言之凿凿,掷地有声!

历史并未远去。民国时期,繁荣蓬勃的文化教育大发展,与当时战火频仍,连年不断的情形,形成鲜明的反差。这在乱世的中国,不可谓不是奇迹。诞生于抗战烽火中的西南联大,已过去近 70 年。这一切都已成历史, 然而历史并未远去。西南联大对青年而言,似乎已成为被岁月风干的一个空洞名词,一桩偶被提及的谈资,而真实地存在过的那个联大, 其中多少故事、多少人物,都在岁月中随风而逝,被淡忘、被湮没。青史几多故事,红尘多少奇才,付于谁人说?

那年月,西南联大在叙永县城设分校,“麻雀虽小,五脏俱全”。校本部在城内文庙,女生宿舍在帝主宫,男生宿舍兼教室在南华宫和春秋祠,其他教室、实验室、图书阅览室、食堂等都分布在天上宫、城隍庙等各大庙宇中。课程设置齐全,有国文、英文、中国通史、普通化学、微积分等。分校主任是“五四” 时期就蜚声文坛的杨振声教授,著名教授吴晗、李广田等也在此执教。民国教育部长朱家骅,著名学者傅斯年等教育大家先后来此视察。

前排左三北京大学校长蒋梦麟,前排右三清华大学梅贻琦。

朱自清在叙永时曾与李广田切磋抗战文艺,特别是抗战的诗,坚定了他从事评论抗战诗歌的工作。同时,朱自清还给中文系学生授课。后来,李广田写道:“相隔十年,朱先生完全变了,穿短服,显得有些消瘦,大约已患胃病,特别引起我注意的是他的灰白头发和长眉毛,我很少见过别人有这么长眉毛的,当时还以为这是一种长寿的征象。”其实,那时的朱自清已是著名学者,在叙永的那段日子里,他仍是按时作息,孜孜不倦地治学。随身带的行李中, 这箱是书,那箱也是书。午夜,人们都已呼呼入睡, 而他仍俯首案前,在昏暗的煤油灯下不停地翻书查资料,笔耕不停。朱自清先生也非常关心青年一代,曾先后应叙永县立初级中学、私立培根小学的邀请, 给学生作抗日演讲。

当年朱自清在叙永县立初级中学的一次抗日演讲,至今都是叙永人激励后生的范本。他在演讲中说:“日本人侵略我国,占去很多地方。国家已到危急存亡关头。青少年应有爱国家、爱民族、爱自由的伟大志气。不要辜负大好时光,刻苦学习,将来担负起挽救国家民族的伟大使命,打败敌人,收复失地,誓雪国耻……”朱自清先生还鼓励“学生要努力学好各门功课,就如同拿起枪炮上前线杀日本鬼子一样”。朱自清的抗日演讲更加激发了有志青年,许多学生受其进步思想的熏陶和影响,初中毕业就奔赴抗日前线保家卫国。数十年后,朱自清的爱国演讲仍然激励着当地的年轻学子,代代相传。

岁月如梭,光阴似箭,朱自清离开古城叙永已经60 多年了。弹指一挥间,旧貌换新颜。今天,古城叙永已被列为四川省级历史文化名城,西南联大叙永分校旧址春秋祠也被列为全国重点文物保护单位。今天,倘若朱自清先生能像当年那样漫步古城叙永,伫立扬武坊大桥,观赏夜色,先生笔下的叙永景色一定会更加多姿多彩。历经近八十年,就物质见证而言,叙永分校的故址所存不多,遗迹也难以指认;但以精神遗存而论,西南联大的精神品质已融入叙永文化,在叙永人的思想行为和日常生活中再现,这是最深入最有活力的遗迹。

文化的繁荣,需要积淀与传承。在近代以降急遽嬗变的社会生活中,中国内地大学的生态也受到了深刻的影响。较之民国时期的那些名校, 我们今日的大学,似乎丢弃了太多的人文与精神。英国著名学者李约瑟博士曾有过评语:“毫无疑问,20 世纪前半叶,至少就人文社会科学来说,全球学术水平最高的地方,除西欧北美, 就是中国。”的确,对那个时代的中国知识人来说,是名至实归,当之无愧的。

昔日参观者络绎不绝

傍晚时分,我沿着永宁河畔的砾石河滩兀自行走,遥想起了分校的师生们,授课的和求学的,八十年前从河东涉水去河西,或从河西涉水去河东,无论春夏秋冬,为了民族自救, 从不懈怠,那是一种精神使然;在深秋子夜的月光下,我分明看到了永宁河的潺潺流水,伴随着夜空中两岸时起时伏的悠扬牧笛声,在默默地述说着那些曾经发生过的,感人肺腑的凄美故事。

时光飞逝,多年以后,当我再次来到这里寻找国立西南联大叙永分校的历史遗韵,往事皆已苍老,但并不如烟消遁,一个以沈从文先生用“自由”二个字点评的,大师汇聚,学术蓬勃发展的时代虽已远去,但我深信,那一方土地依然保留有许多西南联大的文化基因,如同千年流淌的永宁河水,早已浸入人们的血脉,生生不息,迟早还要发扬光大的。

2018 年 11 月 11 日 修订于加拿大温哥华(Rosemary Garden)迷迭香园

作 者 简 介

桑宜川,加拿大华裔学者,加拿大枫叶出版社社长。原四川师范大学外语系七七级毕业,曾在四川大学外语学院教书多年,后赴澳大利亚留学。移民加拿大后,以治学为生,研究兴趣广泛,现为加拿大多家华文报刊专栏作家。近年来与国内数所大学开展学术交流,常回国讲课,并受聘为客座教授。

用户登录

还没有账号?

立即注册