【纪念抗战胜利80周年】孜孜不倦地寻觅——献给伟大的抗日战争胜利80周年(一)‖田闻一

献给伟大的抗日战争胜利80周年

(一)

田闻一

一个动人的传说

几经沉浮,川军抗日阵亡将士纪念碑坐落在寸土寸金的成都市中心的人民公园大门前。

位于成都市人民公园的川军抗日阵亡将士纪念碑(2023年9月2日蓬州闲士 摄,图源:四川方志图库)

这尊纪念碑,像高二米,连底座高五米,基座镌刻着纪念碑文。塑像主体为一名出川抗日士兵。他脚蹬破烂草鞋,穿短裤,身着旧式军服,打绑腿,胸前挂两只木柄手榴弹,背上背一把大刀和一只竹编斗笠,手中端着一支上了刺刀的老旧步枪,瘦削而坚毅,身子前倾,果敢的面庞向着前方,两眼喷射着仇恨的怒火,似乎正在冲锋,高喊杀敌,给人相当的艺术震撼。

抗战期间,四川出兵最多,牺牲最重,总共出兵350万,伤亡64万。当时,平均每十五六个川人中,就有一人在前线作战,川军伤亡人数是全国总伤亡的五分之一。在抗战最困难时期,四川一省就单独支撑了全国财政总支出的三分之一,其多项指标,都是全国之冠。

这尊川军抗日阵亡将士纪念碑,是当年著名雕塑家刘开渠背负着全川全国人民的期望,呕心沥血,费时经年完成,巍然矗立于当年川军出川、火速奔赴全国各战场的东大路第一站万年场。其间,有个相当悲怆的传说,反映了世道人心。

川军出川(2023年9月2日蓬州闲士翻拍于成都市人民公园)

1945年,在庆祝日本人投降的那年冬天的一个晚上,在万年场小镇,门前有株百年古榕树的最大一家茶馆散场了。

这是一个寒冷的深夜。漆黑的天幕上,几颗寥落的金色小星也冷得不住抖索。最后一个从茶馆出来的王二爸,身穿一件大棉袄,双手抱着烘笼(四川农村人家烤火的器皿),脚穿一双抱鸡婆棉鞋似乎还冷,佝偻着身子,踢踢踏踏往家走时,思绪还沉浸在刚才茶馆里说书人说的《王铭章血战滕县》中。

这时,一个小川兵突然出现在他面前,让王二爸不禁一惊一怔,停下脚步来。借着朦胧的天光看去,站在他面前的小川兵也就十六七岁,衣衫单薄褴褛,背上背一个竹编斗笠和一把大刀,肩扛一支老掉牙的步枪;小川兵面黄肌瘦,好像走了很长的路,满面尘土,又冷又饿。

王二爸不禁心中一惊一痛,讶然道,“哎呀,这不是下场口的眯娃子吗?你妈等你回来,一直等你到死,都没有等到你!啥时候回来的,还不回家去?这么冷的天,就穿这么点衣服,我看着都冷……”

“大爷,冷我倒不怕。”小兵说的却是一口川北话,说时,神情竟有些羞涩:“我就是肚子饿,饿得遭不住,我现在就想吃一口我们四川的汤圆。”

“好,好,好!”王二爸用手指着不远处那盏飘荡在雾海中的红灯笼:“那是我家,我家就开汤圆铺,咋说吃一口,走!到我家去,随便你吃好多!”说时,很豪气将小川兵的手一牵。

“玉兰!”王二爸带着小川兵进了门,对正在熄火打烊的儿媳妇说,“快煮汤圆给这个小兄弟吃,他饿坏了。”玉兰猛抬头,看见站在面前的这个小川兵,不禁悲从中来,她想起了她哥。八年前,他哥当兵出川抗日,至今未回,让她在乡下的娘哭瞎了眼睛。

“小兄弟,快请坐,我马上给你煮汤圆。”玉兰心中一酸,赶紧捅开炉子。玉兰手脚麻利,很快将一碗白生生、热腾腾的汤圆煮好端到小川兵手里。小川兵接过碗来,吃汤圆简直过吞,一口一个,风卷残云,瞬间,一碗汤圆没有了。幸好荥经双耳砂锅里水已大开,一碗又一碗的汤圆,不断送到小兵手里。可是,小川兵的肚子简直就没有底。

“小兄弟,你这样吃、吃恨了,要不得哟!”王二爸劝,可是,哪里还有人!冷风嗖地一吹,将挂在门前的那盏红灯笼吹得忽闪忽闪;烛液,顺着灯笼中的那只大红蜡烛流下来,在寒风中迅速凝结,像是一颗颗凝固的泪,其状很惨。

王二爸和儿媳妇玉兰不禁面面相觑。他们明白了,这是不远千里,跋山涉水回来的在前线牺牲了的川军英灵。

这个亦真亦幻、相当悲惨的故事,就像长上了翅膀,很快传遍了万年场,传遍了整个成都市,报上也登了这个事。人们对这个事宁可信其有,不可信其无。自此以后,小镇上所有的茶楼酒肆、饭馆旅店、汤圆铺等服务业,每晚都留着门,为的是迎接在前线牺牲的几十万川军英灵回归。

川军准备出川抗日(2023年9月2日蓬州闲士摄于成都市人民公园内四川军民抗战纪实陈列室)

央视托我寻找

滕县血战中幸存的壮士

斗转星移,沧海桑田。

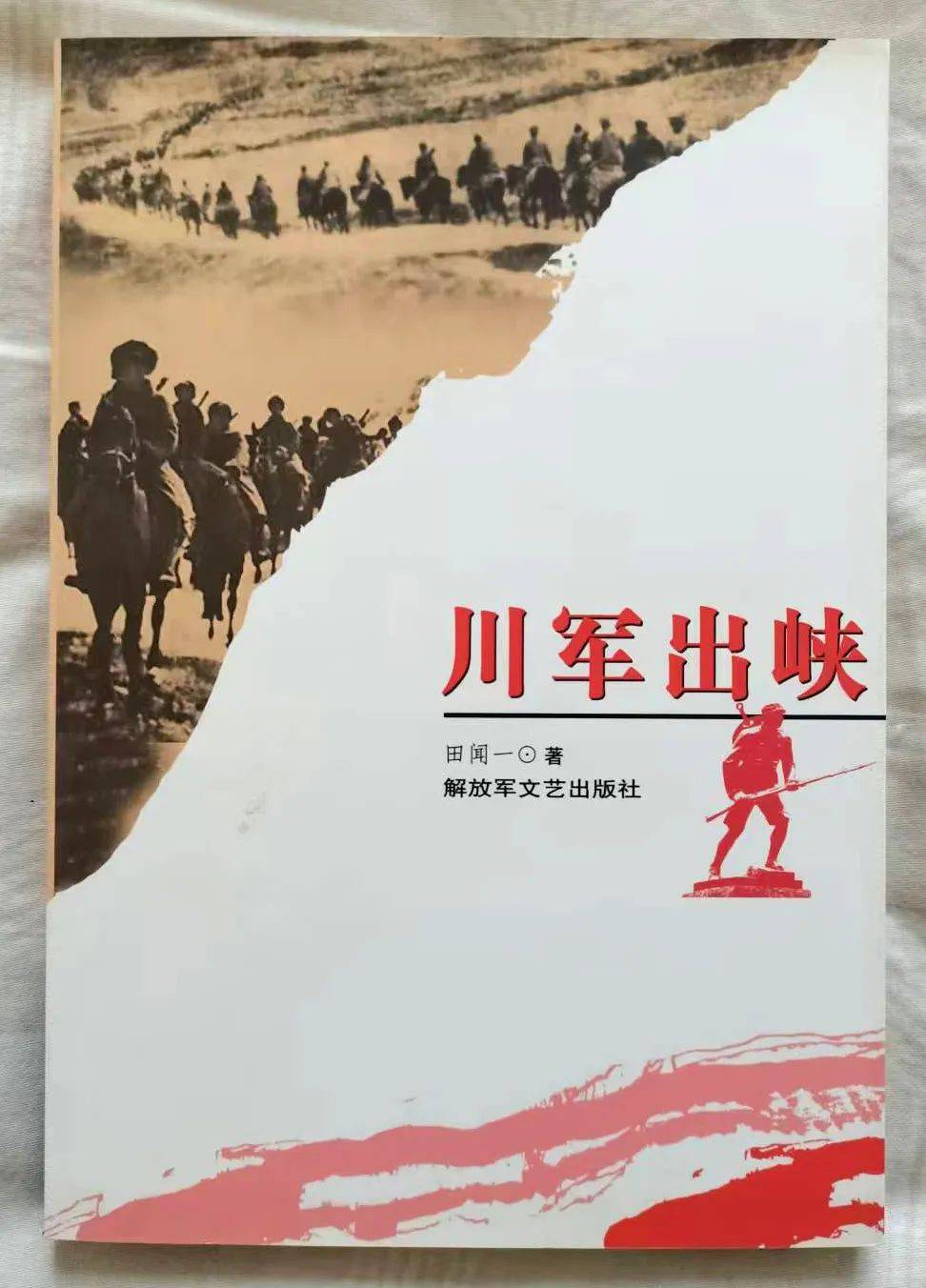

2009年,解放军文艺出版社最先出版了我的川军系列图书《成都巷战》《争霸四川》《川军出峡》三部,反响很好,尤其是描写直接反映川军抗战的《川军出峡》,全国多家报刊评论转载;很有名的天津《今晚报》更是拿出宝贵版面,连续刊载了一个月,有目光敏锐的商家,将此期间连载收集成册,复印出售,大受欢迎。

《川军出峡》田闻一 著 解放军文艺出版社出版(田闻一 供图,图源:四川方志图库)

那时不兴智能手机,更没有微信。我与读者交流,大都靠电脑上的博客。有天,我突然收到中央电视台九频道一个王编辑发给我的一段话,说他们不日要来成都拍一个《川军抗战》系列专题片,看了我的《川军出峡》一书很感兴趣,尤其是书中那个“天下第一副官李绍坤”;切望我帮他们找到李绍坤,如果抗日英雄李绍坤因年事太高不在人世,那么他的儿女们还在;尤其是我书中提到的1941年出生的李英雄的大儿子李名扬,一定帮他们找到,我信心满满地答应下来。

这个晚上,我思绪漫漫,辗转反侧,彻夜难眠;很多有关的难忘的往事复活了,恍如眼前。

那晚那蝙蝠那月亮

事情发生时,我还是一个少年,刚上中学,那是20世纪60年代初期。

那是一个初夏的周末。在县中住校的我回母亲当校长的那所位于川西平原腹地、极富川西韵味的乡村中心小学校去。

咿呀一声,我推开这所由过去一座远近闻名的庙宇改建的乡村小学那道虚掩着的月亮后门时,一下觉出了异样。往日这个时分,老师们都离校回家了,他们都是本地本县人,只有母亲是成都来的。这时,学校里只有母亲和一个家住附近小镇的女工在,而这个时候,女工也要回一会儿家的。因此,这个时分,花木蓊翳的学校特别幽静闲适,此时母亲总是坐在寝室门前一把藤椅上,趁着最后一缕天光读书、看报,也是在等我归来。而今天这个时候,母亲却不在。在最初的夜幕中,几只黑色的蝙蝠,在束束从房檐垂到阶沿下浓密的牵牛藤间,晃动着不祥的阴影。

我推开虚掩着的寝室门,屋里没有开灯。暮色荡漾中,母亲躺在床上拥被抽泣,这是我从来没有见过的。

“妈,妈,你这是怎么了?”我大吃一惊。

母亲强忍饮泣,被子一掀,坐起身来,随手拉亮电灯。寒霜一般的灯光下,只见母亲端正的脸上纸一样惨白,眼角噙着泪水。母亲将一封信递给我,说,“这是你爸爸学校来的,你爸爸被打成漏网右派了!”

“什么?漏网右派!”我下意识地往后一退,手一缩,像怕被红炭圆烧着了手似的,睁大眼睛,骇然不解地问,“反右运动不是早在1957年就结束了吗?怎么到了这个时候,还在打漏网右派?”

“你父亲他们那里是老解放区,又当别论。”母亲说,“你父亲学校来信说,不说其他,只看你父亲就读的解放前成都那所华西协合大学就知道,他身上的每个毛孔都浸透了崇洋媚美的毒素,相当反动!”——华西协合大学,还有北京的燕京、辅仁,南京的金陵,上海的圣约翰,山东的齐鲁等,都是著名的教会大学。

“你父亲学校来信还说,你父亲不时在报刊上发表一些作品,表面上看来,大都是些写山水的美文,其实问题也不少,1957年反右就是被他滑过去的。”

“与你父亲同时被挖出来的还有两个青年教师,他们都是北师大毕业的。这两个青年人想不通,在一个夜里从炼钢厂的高烟囱上跳下去自杀了……”

“父亲,他……他该不会吧?!”想象着那分惨烈,我吓着了、惊呆了。

“那倒不会。”母亲说,“你父亲目前是被学校‘开除留用’。从现在起,他就没有工资寄回来了……”向来追求进步的母亲,接着教导我,不要因为父亲的问题受到影响,党的政策历来是重成分而不唯成分论,重在表现。然而,母亲接下来的话,我却没有听进去,只是下意识地从她手上接过信来看。多年后,父亲学校那封来信说了些啥,已记不清了,只记得信中最后一句对母亲说的话,极富时代性:“我们知道,你向来进步,表现很好,让我们集中社会主义的火力来改造他吧!”

有优美的歌声随风飘来——

“劳动的歌声,随着春风荡漾,蜜蜂儿自由地飞舞,百灵鸟愉快地歌唱……”

这是两个家住小镇上,在县中读书,周末回来度假的漂亮姑娘在唱歌。她们,一个声音厚重的唱男声,一个声音幽婉的唱女声,是二重唱,歌声很美。我知道,她们在学校外面绿草如茵、月光皎洁的操场上蹀躞,用歌声向我发出邀请。可这晚,我哪有这样的心绪,我觉得天都塌了!

抬起头来,透过小小的窗棂望出去,一轮皎洁的明月在暗蓝色的天幕上缓缓巡行,时而被浮云所遮蔽,时而又顽强地穿出来,将它的银辉洒向静谧的大地和这所幽静的乡村小学。多年后,当我回忆起那晚浮月穿云的景象时,这才悟出,这景象实在是对我、对我的家庭,甚至是对整个国家命运的前瞻、概括和暗示。

后来,父亲负气回到成都。本来,揭去“右派帽子”的他,是可以留学校的,学校也留他,可他坚决不肯。

可是,成都哪里还有他的容身之地?没有办法,一介书生,已届中年的他,只好去拉架架车。

从此,母亲和父亲是“鸡犬声相闻老死不相往来”,而我每每在寒暑假、节假日,时常上省城,也就是上成都看望父亲。

成都宽巷子,大都是过去大户人家的公馆连结而成。其中有家“宽坐”,是我父亲的大姐、我大孃家的公馆。过后这些公馆,无一例外成了大杂院。父亲临时的“家”,是这座大杂院中最后的一间陋室,这还是大孃好不容易给他争取到的;这间房,过去是下人住的,光线阴暗且僻狭。不过父亲很少回来住,他大都在市搬运公司。

20世纪90年代初的成都宽窄巷子(陈道洋 摄,图源:二狗影像)

新津离成都百来里,交通方便,有长途汽车,而那次我去,是步行去的,因为囊中羞涩。一个少年,走到成都宽巷子,又饿又累,天已经晚了。宽巷子漆黑一片,只有巷口公厕外电杆上挑起的一盏瓦数很小的电灯,散发出昏黄的灯光,斜斜地映照着大杂院那两扇厚重的、岁月斑驳的黑漆大门,显得很是幽微。我上前推门,心中一喜,门是虚掩的,说明父亲在家。

进了这座住了二十多家人的大杂院,只觉院里清风雅静。过那条违规搭建的,如同“马六甲海峡”,只容一人过的巷道,就到了后院。轻轻推推父亲的小屋门,门开了,父亲已经睡了,显然没有睡着,他在等我。他拉亮瓦数很小的电灯。“来了?”昏黄的灯光下,父亲有气无力坐了起来。显然处于饥饿中的他,注意到了我手上提的竹篮子,篮里有我从乡下费了洪荒之力,好不容易给他找来的十来根胡萝卜,他眼睛一亮,问,“这是胡萝卜么?”

我说是。他手一伸,我递给他一根粗壮的、红润润的胡萝卜。他接过去,泥巴都没有擦干净,就嚓嚓嚓地吃了起来。

那个晚上,我醒了几次,发现他一直在吃胡萝卜。我因为太疲倦,很快又睡了过去,我是被他接连不断的痛苦呻吟声惊醒的。

这时,高高的小小的木格窗棂中,透进来一缕清亮的晨曦。随着越来越亮的晨光漫进屋来,父亲痛苦的呻吟声越渐加剧。我吓倒了,欲哭无泪,我才13岁,我没有任何办法帮助父亲,我不知该怎么办。

就在这时,我听到门外有人喊“田老师!”是一个中年男人的川北口音。我以为这绝不是喊父亲;因为这个时候,人家躲他都来不及,谁还会叫他老师?而连连喊痛的父亲,却用手往门一指,意思叫我去开门。

从黄鳝稀饭到清明时节

我去开了门,出现在我面前的是个中年男人,个子不高,挺精干,就像当过兵似的;腰肢挺直,衣着朴实,脚上穿双麻草鞋;寸头,根根短茁茁的头发,形同钢丝,目光有劲。

“叫李伯伯!”父亲对我说。

“李伯伯!”看着站在门外的来人,我怯怯地。

“是大毛吧?”父亲肯定给这个人谈过我;“毛弟!”他亲切叫着我的小名,关切地问:“你爸咋回事,肚子痛?”

我把事情的起因给他说了。

“赶快送医院!”李伯伯说时,动作麻利得像在战场上抢救伤员似的,他把父亲放在院子边上的架架车拉来,垫一床棉絮;扶父亲上去睡好,盖上被子,把他送到附近的诊所;我当然跟了去。

那是全民饥饿时期,物资极度缺乏,买什么都要配给的票证。一个同样因为饥饿,黄皮寡瘦,穿白大褂的中年医生,问了父亲的病况;看父亲蜷起腰喊痛,用手按了按父亲明显浮肿的脚,这样说,“都因饥饿而起。男怕穿靴,女怕戴帽。(意思是男的怕脚肿,女的怕脸肿)”很有经验的医生不无幽默地说,“他昨晚上胡萝卜吃多了,连泥巴都没有整干净,肚子头肯定有蛔虫,蛔虫也饿,争着打牙祭,咋不痛嘛!谨防蛔虫穿胆!”

医生给父亲开了驱蛔虫药,要他马上吃。

真见效。父亲服了驱蛔灵,很快上厕所,打下来的蛔虫一绞一绞的。父亲肚子不痛了,医生接着给他开药方,是个土方子。

“其实,这脚肿不是什么病,只要吃饱,肚子里再有些油水,自然就好了,肿也就消了。”医生对我们说,“回去,找一把酒(糯)米,再找一条没有半斤也得有四两的泡子黄鳝煮稀饭……”他介绍了黄鳝稀饭的做法,再三强调,“要快。不然,脚继续肿下去就麻烦了,危险了!”

可是,哪里去找这一根黄鳝,一把酒米呢!市面上一片萧瑟,到处都在割资本主义尾巴。无论城乡,谁养一只鸡,编一只竹筐,或在田坎上点一棵豆,都是搞资本主义,就要斗争、打击。原先富庶的川西农村,晚上到秧田里捉黄鳝的人牵群打浪的景象没有了,黄鳝成了稀罕品。

“大毛!”李伯伯看我发愁,很豪气地把腰一拍,“这酒米和黄鳝李伯伯负责,你把你爸爸照顾好就行了!”

午后,在约定的时间,李伯伯来了,他神一般地找齐了那一把救命的雪白的酒米和一条救命的泡子黄鳝。我负责在厨下烧火,李伯伯捞脚挽手开始泡制黄鳝稀饭:先在那口四板子铁锅里掺上小半锅水,再将那条活蹦乱跳,呈土黄色,没有半斤也有四两的泡子黄鳝放进锅里。要我先烧微火。随着锅里水温逐渐上升,经受着痛苦熬煎的泡子黄鳝开始在锅里游动乱绊起来,李伯伯这就盖上锅盖。待时候差不多了,把锅盖揭开,随着一股土香味腾起,泡子黄鳝一身肉已经炖烂;他用筷子挟起黄鳝,将肉一点不剩地刮进沸腾的水里,将骨刺扔了;再将那把酒米,洗都不洗,直接放进锅里,再扣上锅盖煮。

当厨房里弥漫起一股混有土腥气的稀饭香时,黄鳝稀饭熬成了。揭开锅盖一看,那是半锅什么样的稀饭啊?可能是因为稀饭中磷质太为丰富,闪着一层绿莹莹的光,遵医嘱,稀饭里盐都不放。父亲心疼我这还是少年,急需补营养,要我吃。我尝了一点,差点吐了,无论如何不肯吃,李伯伯当然更是半点不吃。

父亲捏着鼻子,将那半锅黄鳝稀饭硬灌下肚去。果然灵验,不久,父亲一双肿起多高的足,就消了肿。

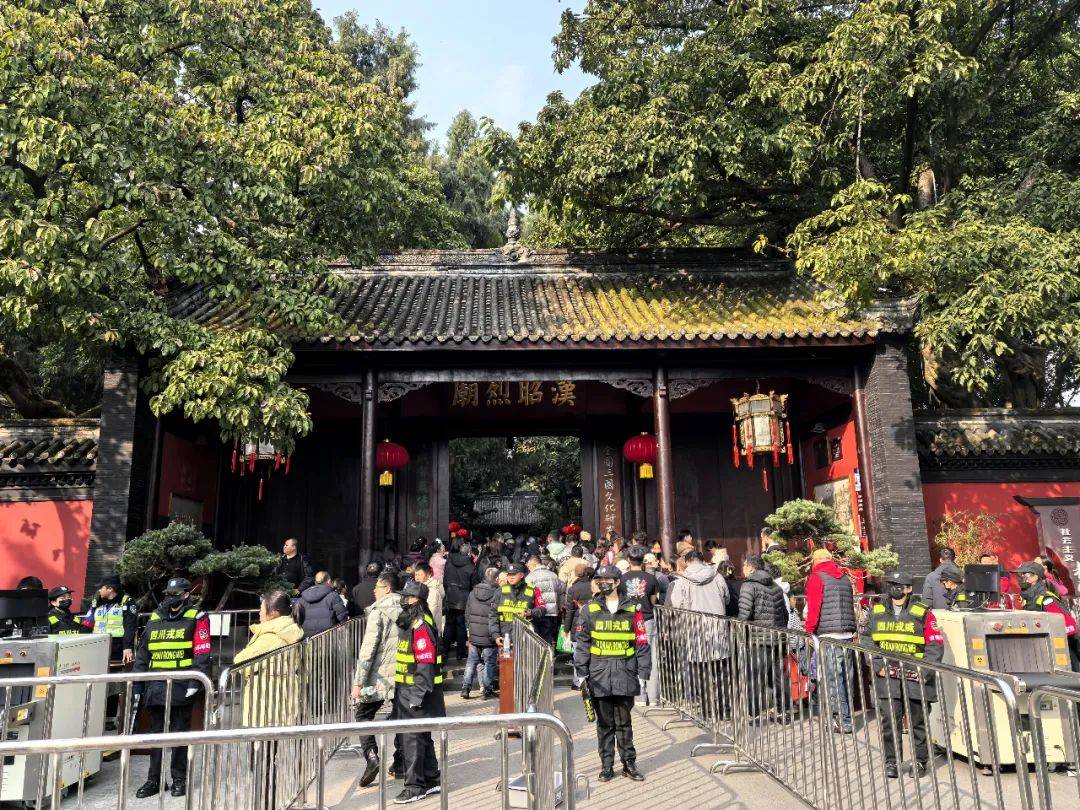

清明节到了。诗云:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。”成都清明节这天也下雨,颇有那诗中的意韵。这天,父亲、李伯伯带我去了我一直想去的武侯祠。杜甫诗云:“丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音……”全国武侯祠很多,而成都武侯祠是全国最大最好的。

成都武侯祠(2025年1月29日蓬州闲士 摄,图源:四川方志图库)

可是,他们带我去武侯祠不过是虚晃一枪,很快把我带到了隔壁的南郊公园,进门是一条庄严的大道;大道两边,幽篁翠柏中,簇拥着四座等距离展开、极具民国风采图案的国字号牌楼。走到尽头,豁然展现出一道孔雀开屏似的彩屏——彩屏之下,是当时国葬的、在抗战中溘然而逝的第七战区司令长官,国民革命军陆军一等上将刘湘的灵柩。

刘湘灵柩遭到了明显的破坏,但总体上那份悲壮的格调还在。在破损的刘湘灵柩前,父亲和李伯伯向刘湘低头默哀。我不明白,他们为什么向这个墓都被抄了的大军阀致哀!李伯伯还拿出一个看不清形状的军用水壶,砰地一声揭开盖子,一股喷香的酒味迅即弥漫开来。酒,当时也是限量的、凭票供应。我的中学语文老师好酒,有人问他每月配的酒够不够,他随口就来,“三两尚不够,何况二两五(那时每人每月的酒票只有二两五)”被指为“攻击党的配给制”倒了霉,被批斗。李伯伯好酒,却居然把自己舍不得喝的酒拿来洒在刘湘墓前作为祭悼,这是何为?

成都锦里刘湘墓(2022年2月3日蓬州闲士摄,图源:四川方志图库)

他们见我一副不以为然、桀骜不驯的样子,父亲小声小气地给我讲了刘湘……还有无比悲壮的、事关大局的滕县保卫战;说时,不无神秘地指了指同他一样拉架架车的李绍坤说,“你李伯伯是滕县保卫战中唯一幸存者……”这让我惊了。

“是不是啊?!”我表示严重怀疑。

“事实胜于雄辩,水落终会石出。你会弄明白的。”父亲很肯定地对我这样说。

川军抗战雕塑《难舍难分》(上)《送别》(中)《壮行》(下)(2023年9月2日蓬州闲士摄于成都市人民公园)

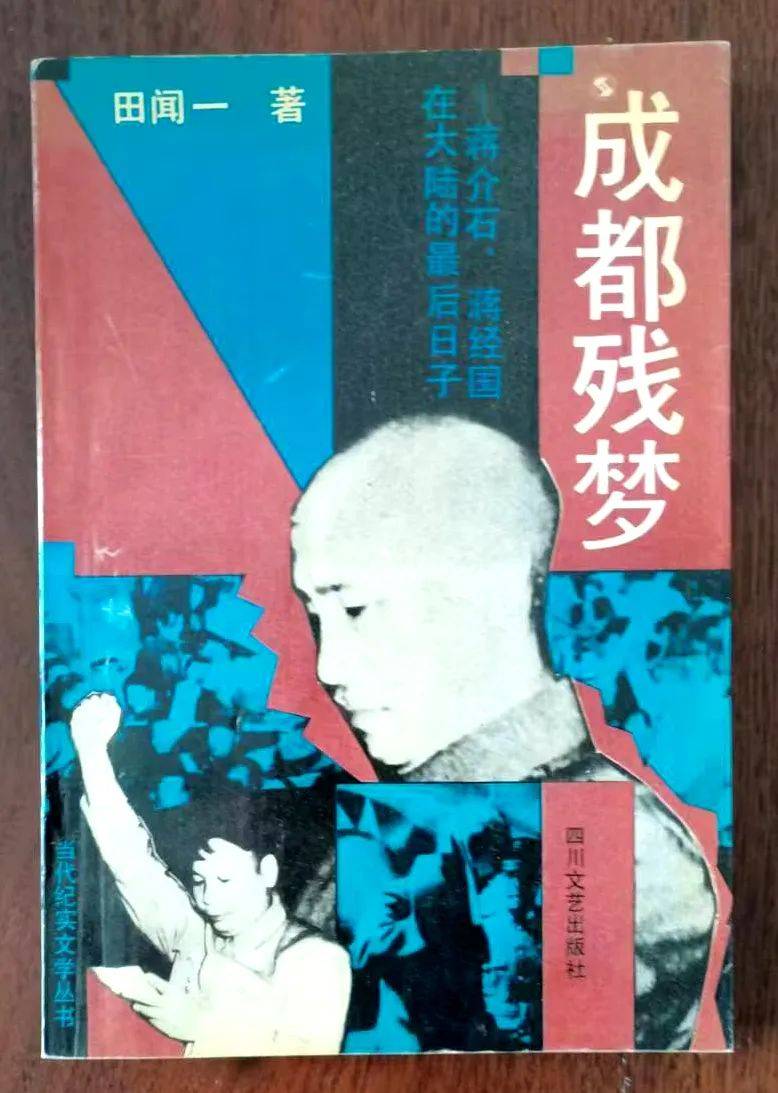

这一天终于到来了。“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。”经过党的十一届三中全会后的拨乱反正,实事求是,我们国家进入到改革开放时期。这时,我已成了一个作家。我以挖掘巴蜀大地上近百年间重要事件、重要人物写作见长,出书多部,而且反响很好。有国共成都最后决战的《成都残梦》,有清末四川最后一个都督的《赵尔丰》,有写四川人永久伤痛的《张献忠》……特别是先后由解放军文艺出版社、中国文史出版社出版的川军系列图书,其中尤以《川军出峡》引人注目。因此,这个时候,央视找到我的头上也是自然不过的事。这个晚上,似梦非梦中,我的思绪长久地在我书中出现过的川军血战滕县中沉浮——

《成都残梦》田闻一 著 四川文艺出版社出版(田闻一 供图,图源:四川方志图库)

(未完待续)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:田闻一〔资深媒体人,著名长篇军事小说、历史小说作家。中国作家协会会员,四川省直(红星)作家协会顾问,四川省文艺传播促进会名誉副会长,巴金文学院连续三届创作员。擅长以近百年间巴蜀大地上的重要人物、重大题材创作,成果丰硕。同时擅长散文、随笔写作和文学评论。作品多篇多次获第三届四川文学奖,黄河入海口散文奖,巴金文学院奖,全国首届“大红鹰杯”征文赛中篇小说唯一一等奖等。作品入选《四川五十年文学作品精选》(长篇卷)《四川改革开放三十年文学作品精选》(长篇卷)〕

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册