洪子诚:是文学史家,更是文体家

罗雅琳

《光明日报》( 2025年05月12日 11版)

图片由作者提供

图片由作者提供

洪子诚、么书仪夫妇与学生在一起。图片由作者提供

图片由作者提供

图片由作者提供

图片由作者提供

学人小传

洪子诚,1939年出生,广东揭阳人,著名文学史家。1961年毕业于北京大学中文系并留校任教,1993年起任中文系教授,为中国当代文学学科的重要奠基者与开创者之一。出版《中国当代文学史》《问题与方法——中国当代文学史研究讲稿》《中国当代文学概说》《材料与注释》《我的阅读史》《当代文学中的世界文学》《中国当代新诗史》(合著)等二十余部专著和二十余种编著,作品被翻译为英文、日文、韩文、俄文、哈萨克文、越南文、阿拉伯文等十余种语言。

前不久,洪子诚先生退休后的第14部著作《是遗憾也是幸运:当代文学十六讲 1949—1989》已交付出版社,即将出版。现年86岁的他,经常被其学生们戏称为“大器晚成”。这是因为,他迄今为止出版的二十余部专著和二十余种编著,几乎都是五十岁之后完成的。尽管自中年起,洪子诚便经常谦虚地感叹自己难以把握急速发展的文学现状,却始终以持续创新的学术实践回应时代——正如谢冕先生所言“变戏法似的发表新作”,其著作在方法、视角、对象乃至于文体层面,不断推陈出新,始终引领着中国当代文学研究的最新潮流。这不由得让人感叹与好奇:是什么催生了这种创造力?

在1986年出版的首部个人专著《当代中国文学的艺术问题》第一章中,洪子诚先生论及作家与生活变革之间的关系时,引用了冯至《十四行集》的最后一首:

从一片泛滥无形的水里,

取水人取来椭圆的一瓶,

这点水就得到一个定型;

……

向何处安排我们的思、想?

但愿这些诗像一面风旗,

把住一些把不住的事体。

此诗将现实比作水与风,艺术家的使命是对流动的水予以“定型”、“把住”飘忽不定的风。洪子诚很喜欢这首诗,2015年与其他学者合作编选出版《百年新诗选》时,特将上册命名为《时间和旗》。这首诗仿佛隐喻着当代文学研究者的双重使命:既要以“椭圆瓶”式的智性框架为流动的现实赋形,又要如“风旗”般捕捉转瞬即逝的时代精神震颤;既要做从历史洪流中提炼概念框架与发展线索的“取水人”,又要做直面现实不确定性的“执旗者”。洪子诚先生的为学与为人,正是这二者的结合。

开辟文学研究新领域

1956年,17岁的洪子诚从广东揭阳考入北京大学中文系文学专业。在求学期间,以青年学生为主体的集体教材编写工作广泛开展。北大中文系1955级学生在1958年集体编写了《中国文学史》,成为当时的轰动性事件。1959年1月,在时任《诗刊》副主编徐迟的建议与组织下,1956级的洪子诚、刘登翰与1955级的谢冕、孙玉石、孙绍振、殷晋培等人一起,从北大图书馆、北京图书馆(现国家图书馆)与中国作协资料室借出数百部新诗诗集与相关资料,编写了具有新诗史性质的《中国新诗发展概况》。这段大学时代偶然的文学史写作经历,后来被洪子诚反复提及。他既从中受到了关于文学史与学术研究的启蒙,也形成了对于特定时代知识生产方式的体认与反思,更结下了珍贵而持久的学术友谊。

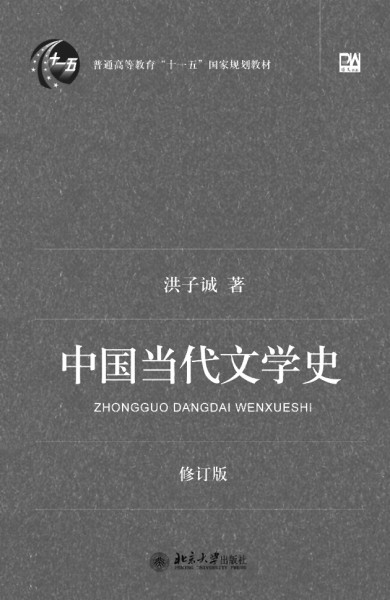

1961年,洪子诚本科毕业后留校攻读研究生,后因研究生名额压缩,于1962年转任汉语教研室写作教研组教员。1977年,写作教研组撤销后,洪子诚开始深度参与筹建北大中文系当代文学教研室,同步推进教学体系与学术体系的建构。他一边讲授《中国当代文学史》课程,一边编写相关教材。彼时,当代文学领域新作品、新思想层出不穷,由此也催生了大众对于当代文学史的广泛需求。在20世纪八九十年代,洪子诚写作或与他人合著了多部具有文学史性质的著作,如《当代文学概观》(1980)、《中国当代新诗史》(1993)、《中国当代文学概说》(1997)、《1956:百花时代》(1998)、《中国当代文学史》(1999)等。这些文学史面向不同层次的读者,所述对象、时段及撰写体例各异,其中集大成者,当属《中国当代文学史》。

新中国成立以来的各类文学史,以集体合作居多。但20世纪90年代的学界,对于文学性质与边界、文学与社会之关系等问题上的观念急剧变化,难以形成共识。面对这一状况,洪子诚逐渐萌生独自撰写一部文学史的想法。这部以一己之力写就的《中国当代文学史》,最终成为被普遍使用并产生持久影响的经典著作。

此书出版后,曾鼓励洪子诚撰写文学史的好友钱理群评价道:“当代文学终于有‘史’了”,精准点明该著的历史品格。诸多业内学者认为,这种历史品格体现在几个方面:其一,不再将评价作品作为文学史叙述的唯一重心,而是从文学体制的形成、文学规范的塑造、作家作品的经典化过程等角度,在具体的历史语境中全面考察“当代文学”的发生发展;其二,以“一体多元”框架解析当代文学史的动力机制,避免将丰富的现象窄化为简单的文学史规律,着力突出并呈现历史的复杂性与多层性。《中国当代文学史》的价值与意义早已超越一般教材范畴,在20世纪50至70年代的文学研究、文学制度研究、当代文学史料学等多个领域均具有引领乃至开创之功。实事求是地说,此书有力推动了中国当代文学学科化建设,后被列为国家级规划教材。此后,洪子诚先生又陆续完成了《问题与方法——中国当代文学史研究讲稿》《当代文学的概念》等著作,系统阐释当代文学史研究的基本概念、研究方法、历史线索,为后学开拓出广阔的学术空间。

作为海外影响力最大的一部中国当代文学史著作,《中国当代文学史》于2007年被译为英文出版,后续又推出日文、俄文、哈萨克文、越南文、阿拉伯文等多个版本,韩文、意大利文、西班牙文等语种的版权亦相继签约。在国外多种学术指南及相关研究中,《中国当代文学史》频繁被引用、介绍。书中对于“中国当代文学”概念独特性的捍卫、关于“一体”与“多元”关系的思考、“百科全书”式的丰富历史容量及传统史家的精微笔法,皆受到海外研究者的关注,成为一部向世界呈现中国学术话语的标志性成果。

始终关注中国文学与世界文学的互动

从年轻时起,洪子诚便热衷阅读世界文学作品。他曾“眼泪汪汪”地阅读契诃夫的作品,着迷于那种冷静却内含温情的叙述风格与温柔忧郁的文字气质;他也爱读马雅可夫斯基的作品,既在那些热烈的政治抒情诗中寄托对新生活的光明愿景,又在“穿裤子的云”等诗句中发现了浪漫男性的具身形象;他更喜欢茨维塔耶娃,既难忘那些“贯穿着爱,因爱而受惩罚”的诗,也从诗人关于“匠人”和“手艺”的自述中,形成了他对写作伦理与职业意识的学术自觉。

持续阅读外国文学作品,催生了他对中国文学与世界文学紧密互动的早期关注。20世纪80年代之后,“中国文学走向世界”成为长期流行的口号。然而,洪子诚却别具慧眼地提出:中国当代文学从最初的理念构想开始,便一直与世界保持紧密联系和对话,始终致力于在“世界文学”视野中想象和定义自身,并据此为世界文学贡献“中国经验”。

这一结论的形成,源于洪子诚先生的细密考察与论证。他跳出以文学市场为中心的研究模式,将20世纪50至70年代国内外同步开展的各种理论辩论,视为中外文学互动交流的重要途径,并通过钩沉与分析相关文学史料,描绘出世界文学思想的多样化图景。中国文学界在这些讨论中所呈现的丰富思想,既与各个时期世界格局的变化有关,也显示出在世界视野下构建中国当代文学的宏伟气魄。最后,洪子诚提出“相关性”这一研究新范式——面对一些基本文学命题,同一时期不同国家的处理方式究竟有何异同?既不同于以“先进”与“后发”两者关系为基础的“影响研究”范式,也不同于最终落脚到民族文化差异的“平行研究”范式,他的“相关性研究”暗含对世界文学平等对话的设想:不同国家和地区的文学研究者平等交流,共同探讨世界文学的未来。

在此基础上,洪子诚提出了一个重要命题——“当代文学中的世界文学”。这意味着“世界文学”被内化为中国当代文学的有机组成部分,而“中国”可能是一个比“世界”更具想象力的概念。新中国成立以来的中国当代文学,不仅一直处于与世界文学的深度对话之中,更始终在思考如何定义世界。而当代文学的发展历程,更深刻记录着中国在重塑世界文学格局、构建自身文化主体性过程中的历史经验。在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴关键时期的当下,这一发现更意味着,若要绘制一种更开阔且更具包容性的世界图景,中国当代文学史中仍有许多宝贵的思想资源亟待有识之士挖掘与激活。

洪子诚先生将这些思考汇集为一部近三十万字的著作《当代文学中的世界文学》(北京大学出版社2022年版)。值得一提的是,书中大部分内容写于他八旬高龄之际。2024年,该书获得首届“雪峰文论奖”著作奖。颁奖词称赞其“深厚的历史感、敏锐的洞察力以及对中外文学材料娴熟的驾驭能力”,更强调该书所呈现出的叙述之美:“文学史家的深邃目光,谨慎地在浩繁卷帙中穿行,平静地隐匿在客观的叙述分析中。丰富的、自相对话的情怀,缝合在细腻、丰盈、饱满、准确的语言里,时而婉转曲折,间或沉郁顿挫。史家风度如雪峰曙色初开,向明天绽放,文学美的姿影与它的读者们达成了默契的心灵交汇。”洪子诚先生的学术语言常为人称道,因其总是在看似不动声色的客观笔法中蕴含情感与判断,又在文学史家的锐利目光中,透出智性的幽默与了悟后的超然。

学术文体别具一格

洪子诚先生不仅是一位文学史家,更是一位文体家。20世纪60年代,他担任北大中文系写作教师期间,曾多次聆听语言学家朱德熙先生的示范性授课。朱先生在讲解汪曾祺短篇小说《羊舍一夕》时特别提出,副标题“四个孩子和一个夜晚”中的“和”字,呈现出前后词语的平等关系,暗示作者从生命共振的角度来理解人与其生活时空、日常物件之间的关系。朱先生对于语法修辞中的隐秘情感与无意识关注,深刻影响了洪子诚。20世纪60年代中后期,洪子诚曾参与或近距离关注一些理论文章的写作,还模仿写过“楼梯体”诗歌。后来的他并不讳言这段经历,却逐渐开始反思思想与语言中的“化约与清理”倾向,并警惕叙述中的浪漫夸张成分,由此形成了别具一格的学术文体。

自20世纪90年代起,洪子诚的学术语言便引发诸多学者注意。陈平原称赞《中国当代文学概说》的论述有着“单刀直入”的简洁深刻,程光炜则称《中国当代文学史》“在温和中不放弃观察的智慧”。《我的阅读史》中《“怀疑”的智慧和文体》一文最为动人,后来人们发现,这用来形容洪先生自己亦很恰当。近年来,他的语言与文体日臻化境,黄子平喻其提问如“高抛发球大力扣杀”,张清华则在“洪氏话语”见出“灵魂燃烧,静水流深”的张力。

在笔者看来,这种独具特色的学术语言,或与他长期的诗歌爱好及研究相关。洪子诚先生在文学史研究方面的成就太过突出,常使人们忽略其在诗歌研究方面的卓越贡献:他和刘登翰于20世纪90年代初期合著的《中国当代新诗史》,突破性地将朦胧诗派与“第三代”诗群纳入诗歌史的研究视野,并于2000年译为韩文出版。同时,他也是当代诗歌研究和出版事业的重要组织者,主编或与他人合编《新诗评论》辑刊、“新诗研究丛书”“汉园新诗批评文丛”,以及《中国新诗百年大典》《百年新诗选》等多部大型诗选。洪子诚曾借叶维廉之语阐释诗歌于己的意义:诗是“晶石般的火焰”。诗歌语言包含着凝聚和展开、无形与具象,既有着发现和创造的魔力,也“帮助你抵抗陈词滥调,清理心中情感、语词的霉变的沉积物”。于他而言,诗歌的美妙与丰富,不仅能纠正语言的僵化和思维的简化,更能完善人格、提升精神。诗歌语言渗入洪子诚的叙述文体,使其论著摆脱了学术文章常见的八股气,实现了史识与诗性的一体交融。

洪子诚先生的学术文体以两种形式彰显特色:其一是对于注释的极致使用。在《中国当代文学史》中,注释包含着密密麻麻的历史细节,与正文叙述形成参差对照。日本学者坂井洋史将该书的注释视为一种“叙述策略”,通过打破常规文学史线性叙事与等级观念,进而实现“现在与过去的对话”。洪子诚还常为自己旧作添加注释:比如《问题与方法》一书每次再版时,他都会增补若干旁注,结合当代文学最新研究与创作动态,回应昔日判断与观点。2016年出版的《材料与注释》更让人惊叹,该书秉持“尽可能让材料说话”的原则,以原始材料结合“证据链式的注释”(张清华语)的方式,并置不同历史人物在不同背景下对于同一事件的评论,既在历史多声部对话中呈现当代文学史重大事件的复杂面貌,也在历史人物的隔空对话中探问当代文学批评家的道德与良知。这些注释既是学术规范的践行,亦是中国传统评点文体的转化;既蕴含着史家眼光,更跃动着鲜活的时代气息。

其二,他与晚辈的书信、对话,形成了一种特殊的学术文体。无论是与李杨关于当代文学史写作的通信,还是与刘复生、李云雷、鲁太光等学生关于“一体化”问题的通信,抑或是与晚辈探讨90年代戏剧的通信,洪子诚先生始终以开放姿态接纳质疑,在观点碰撞中不断推进思考。这种平等对话与交流本身就印证了先生包容的学术胸襟。洪子诚更打破学术访谈惯例,于2011年主动撰写八千字提纲,“访谈”比自己年轻近三十岁的后学吴晓东。最终形成的《关于文学性与文学批评的对话》一文,不仅见证了跨代学人的学术碰撞,更成为一份讨论20世纪末文学状况变迁的经典文献。

注释与书信,皆指向开放、互动的学术伦理。作为当代文学史亲历者,洪子诚先生始终致力于构建多声部交响的话语体系与空间。2001年,他在《问题与方法》“初版自序”中写道:“我们从学生那里得到的,其实比给予他们的多。”这句肺腑之言,是他对主动帮助整理此书的学生贺桂梅的致谢,恰与韩愈笔下的古之“师道”遥相呼应:“圣人无常师”“其出人也远矣,犹且从师而问焉”。

自省求真,行稳致远

凡是与洪子诚先生打过交道的人,无不感叹其谦逊品格。他常说,自己的谦虚只是由于胆小和犹豫。然而,如果与洪先生的心灵走得更近一步,你会发现,这种谦虚实为内在笃定的外化,进而被他身上那种既充分开放又内在稳定、既随物赋形又持中守正的气质深深吸引。

20世纪60年代,在看完电影《舞台姐妹》后,洪子诚便将其中台词“认认真真做事,清清白白做人”视为人生格言,认为这句话既是做人的底线,也是很高的要求。20世纪80年代,当代文学研究热闹非凡,他却选择进入“寂寞”的文学史领域深耕,沉潜于旧书故纸,做着被他称为“鼻孔塞满灰尘”的学问。此后,他总是借杨绛先生的话解释自己为何而为:人要明白自己能做什么,如果要做萝卜白菜,就力求做水多肉脆的好萝卜、瓷瓷实实的包心好白菜。先生自比“萝卜白菜”当然是谦辞,而执着于“好”的标准,则显露出他对学术志业的坚定信念与虔诚追求。

面对赞美之辞,洪子诚先生总是有种几乎本能的退让,甚至常以第三人称“自嘲”——“这个叫做洪子诚的人”。比如2010年《洪子诚学术作品集》研讨会上,他在致谢时表示:“洪子诚做得窄、胆子太小、学术性格软弱、总是与研究对象保持有点‘冷漠’的距离”;又如2021年,在接受关于《洪子诚学术作品精选》(贺桂梅编选)访谈时,他表示:“编者很了解她评述的对象,他的长处,还有他的短处和缺陷,研究中存在的问题。但她只说了长处(有时还说得有点过分),短处和缺陷没有说。”

比起夸赞,洪子诚先生更愿意倾听批评意见。2023年,北京大学出版社出版《中国当代文学史》精装版,我遵嘱为该书摘选国内外学者评论作为附录。起初,出于对这部著作的敬意与思维惯性,我摘选的均为肯定性评论,但先生得知后多次强调:“不要给这本书涂抹油彩,而是要通过摘录一些有见解、能切中问题要害的评论,引起思考,以便在检讨反思中‘再出发’。”我原本没有收录的几篇批评文章,也在他的强烈要求与坚持下补入评论目录。

与洪子诚相处时,你会很少意识到这是一位“老先生”。这不仅因为他头脑清晰、思维活跃、乐于接受新鲜事物,也不仅因为他从不居高临下对年轻人说教,更因他常怀赤子之心:“我尚有很多不足,还要向那些更了不起的先生们看齐。”近年来,他为自己的前辈和同伴做了不少工作:为谢冕编选诗集《爱简》,并表示这本诗集是为了彰显谢先生身旁“另一个人”的光彩;撰文致敬北大中文系乐黛云、严家炎、孙玉石、钱理群等学者,表示要“纪念着他们的步履”,永远向他们学习。

人们常说,洪子诚先生对学术研究中的概念话语充满反思。而他更将这种反思性转化为向内的自我审视。最近,有期刊邀他撰文,他却首先定下了“《中国当代文学史》存在的问题”这一主题,开篇便历数该书存在的种种不足。如此诚恳且持久的自我反思,列于“名家学术经典”专栏之下,着实令人感佩。所幸,他后来又补上一个正标题:“不断反思是否会让人更加脆弱?”这个取自学生来信中的问句,恰显其温和、包容、反思背后的稳定支点——既让文学史家拨开历史的层层迷雾,更指向做人做事的基本态度。他在为妻子么书仪的家族回忆录《寻常百姓家》所作序言中写道:“她更相信,诸如责任、诚实、自尊、努力等等的‘人生的道理’,是永恒不变的。”这何尝不是两位老人立身之道的真实写照!

家人之外,最懂洪子诚先生的,当属共同开创当代文学学科的挚友谢冕。谢冕常常高度赞美洪子诚,反复讲述洪先生的重要学术贡献,最感人的,还是2024年他在“洪子诚文学史研究与当代文学学科发展研讨会”上的发言。谢冕先生说,当代文学研究者需要面对风起云涌、日新月异的当代现场,身居其间者往往如临深渊、如履薄冰,然而,洪子诚先生“履险如夷,终成大业”。

在这次发言中,谢冕先生还将路翎的诗作《盼望》送给洪子诚先生。路翎在诗中盼望着“正直的事业取胜”,盼望着与新朋旧友共同开辟前路,更盼望着“永远的青春”。也让我们祝福洪子诚先生健康长寿,拥有“永远的青春”。

(作者:罗雅琳,系中国社会科学院文学研究所《文学评论》编辑)