【论坛】广安三线企业搬迁的原因和过程探析‖段德强

广安三线企业

搬迁的原因和过程探析

段德强

20世纪60年代中期,出于战备需要,以毛泽东为首的中共中央提出一项重大战略决策,即在我国西南、西北广大三线地区开展涉及国防、交通、能源、科技等领域的大规模基础设施建设,史称“三线建设”。1965—1969年间,广安作为重庆常规兵器光学仪器生产基地,先后建设了明光、华光、金光、红光、永光、兴光、江华、长城、燎原和西玻10家三线企业。20世纪80年代末,这些三线企业开始相继外迁,至2002年,全部搬离广安。搬迁背后隐藏的历史原因,以及过程的艰难曲折,值得探析。

困境:

三线企业搬迁前的艰难局面

20世纪80年代后期,随着国际形势的改善,原来为备战而建立起来的以军品为主的三线企业,面临着军品任务锐减、生产线闲置、经济效益下降、企业亏损严重、职工队伍不稳等诸多难题,再加上建设中由于布局选址不当带来的一系列问题,有的企业已经到了无法维续的地步。

选址不当带来的灾难性破坏

三线企业在选址和布局上,为贯彻“靠山、分散、隐蔽”(简称“山、散、洞”)的方针,在实际执行中出现了强调过头,产生了片面性。企业选址在崇山峻岭中,按照“羊拉屎”“瓜蔓式”“村落式”布局,一个企业分布在几条山沟,人为地割开完整的生产流程,给生产和职工生活带来很大困难。用电、用水成为制约生产和生活的重要因素,尤其是到20世纪70年代后,华蓥山作为国家三线建设重点开发区域,除三线企业外,还有石灰、水泥、煤炭厂、矿窑等大大小小企业100多个。无序的采矿和破坏导致溪流淤塞,径流受阻,地下水渗漏,水质变差,严重影响企业的正常生产和生活。即使工厂不断开拓新的水源,依然不能解决用水问题。

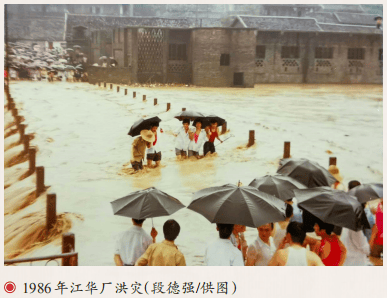

另一个更为严重的后果是,由于来不及进行全面地质勘探,在工程地质、水文地质、地震地质等方面存在严重问题,严重危及工厂和职工安全。华蓥山地区的工厂即面临着“三大灾害”——山洪、滑坡、地震。仅在企业厂史和华蓥市相关资料上记载的重大灾害就有:1965年7月15日,庆华镇华蓥河突发洪水,江华厂厂区大部分被淹;1986年7月2日,华蓥山枧子沟突降特大暴雨,河水陡涨,山洪夹杂数万立方米土石倾泻而下,兴光厂、江华厂被淹,房屋冲毁,桥梁垮塌,兴光厂直接经济损失312万,江华厂损失200万;1986年,华蓥山发生两次3.5级地震,工厂所有建筑未考虑防震,造成生产和生活的安全隐患;1989年7月10日,溪口镇发生特大泥石流灾害,泥石流顷刻掩埋马鞍村的2个社、溪口粮站和溪口水泥厂车队等单位,造成200多人遇难,燎原厂、长城厂也不同程度受损。自然灾害的频发成为三线企业脱险搬迁最充分的缘由和依据。

建设超速引起的持续性扩建

三线企业的建设是在紧张的备战气氛中展开的,它基本遵循了时间快、投资省、抢在战争爆发之前、打完仗再重新建设的原则,在建设目标上提出“当年设计、当年施工、当年建成、当年投产”,在建设过程中实施“打破过去不合理的规章制度,采取边设计、边施工、边进行生产准备,缩短建设时间”的“三边政策”,设计人员白天在现场指挥施工,夜晚设计绘图,保证施工过程顺利推进。

为追求建设的速度,建设中提出狠抓“三高、一低”,即“高速度、高质量、高工效、低成本”,要求“好中求多、好中求快、好中求省”,但在实际操作中设计标准一再压低,片面贯彻节约和低标准精神。车间厂房用“胡豆渣”(碎石片与砂浆混合)建筑,家属区“全部采用土筑墙、‘干打垒’、小青瓦屋面”建筑,致使这些建筑在不太长的时间内即成了“危险建筑”。“只算政治账,不算经济账”,片面强调如何在战时快速建成,做到“打不烂、炸不垮”,不考虑企业的长远发展前途和综合经济效益,致使企业初期规模的战线长、布局散、工期久、配套差,尤其是职工的物质生活非常困难。为解决这些遗留问题,企业不得不长期进行改、扩建生活配套设施。据统计,10家三线企业最终建成规模都远超出原设计规模,不得不持续处于被动调整的过程。

国有体系形成的依赖性经营

三线企业具有高度的国家主导性和严格的组织计划性,施行的是“计划国家下达,物资国家供给,价格国家规定,产品国家验收,盈亏国家承包”的国家包干体制。在军品生产方面,由国家下达指令性计划,然后由国家验收统购,企业只负责生产,不过问经营。到后期实行军民结合阶段,虽企业在民品开发和销售上兼顾了市场需求的因素,但是重要民品的生产计划、发展方向、数量和经济指标等仍很大程度上依赖于国家计划。这样的发展模式必然导致几种结果的出现:一是在产品规划上缺乏长远考虑,缺乏市场跟踪,每年只需按相关部门的计划指标完成任务,产品开发始终处于被动状态;二是在市场意识上受到国有体制束缚,缺乏竞争意识和危机意识,导致后期出现一系列问题。

最典型的案例,便是华蓥山地区最知名的民品珠江牌照相机。该相机在国家五机部的计划指令下由华蓥山光学厂生产,1978—1988年进入相机生产、销售的黄金十年,屡获国家级荣誉,1983年又在兵器工业部的积极推动下引进日本PENTAXK1000生产线,使产品性能更趋完美。但好景不长,由于当时对国际相机市场发展趋势没有充分了解,随着更为先进的优先级(快门优先或光圈优先)单反相机逐渐普及,相机行业从材料供应、工装设备到技术工艺都发生了重大变化,珠江相机生产环节中的重要进口材料逐渐失去供货来源,国产相机发展形势全面落伍,就此走向衰落。此外,商标风波也给了珠江相机沉重一击。1983年,《中华人民共和国商标法》正式实施。华蓥山光学厂借用的广州“珠江”商标,是缘于计划经济体制下的统一安排,珠江相机的发展其实与广州“珠江”并无关联。由于华蓥山光学厂缺乏竞争和商标意识,错失了为“珠江”申请注册登记的良机。1987年,广州照相机厂重新申请“珠江”牌照相机商标成功,令华蓥山光学厂措手不及。华蓥山人痛失十余年辛苦创业、铸就的“珠江”品牌,而被迫改用“明佳”“华西”等商标,但名声大不如前。

企业臃肿导致的长久性负担

由于三线企业远离城市,许多社会服务功能只能由企业自身承担,久而久之便形成了以企业为中心、涵盖职工及家属“生老病死”“吃穿住行”的“小社会”格局。托儿所、子弟校、医院、商店、澡堂、俱乐部、理发室等机构和设施,几乎能够满足一个人从出生、成年直到死亡所需的基本需求。每个厂形成的相对独立和完整的“小社会”格局,在建设上消耗了大量基础设施费用投入,一定程度上造成公共资源的重复建设和浪费,在后期保障上也带来较重的人力成本。到20世纪80年代后期,在三线企业普遍面临交通不畅、信息不灵、产品零件配套困难、生产成本高、经营状况不佳等问题的情况下,“小社会”逐渐成为企业沉重的负担。

政策:

三线企业迎来发展转机

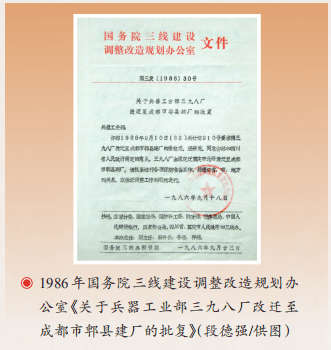

从20世纪80年代后期开始,三线建设进入调整改造的新阶段,这是由于当时的国内外形势变化和为解决三线建设本身存在的问题而提上日程的。党的十一届三中全会以后,中央提出“调整、改革、整顿、提高”的八字方针,决定对整个国民经济状况进行全面调整改革。1983年,国务院正式决定,按照“调整改造,发挥作用”的方针,全面开展三线建设调整改造工作。同年12月,国务院三线建设调整改造规划办公室(简称国务院三线办)在成都成立,负责领导全国三线现有企业的调整和技术改造规划。调整规划的范围有:云南、贵州、四川(包括重庆)、陕西、甘肃、河南、湖北、湖南,即所谓的“8省1市”。

1984年11月,国务院三线办经过大量调查研究之后,通过《三线地区企事业单位调整方案》,将第一批调整的项目、调整的原则、资金来源和优待政策等具体问题确定下来:

一是确定列入调整方案的项目121个。经过大量调查,搞清楚了下列情况:在三线地区8省1市的范围内,共有省属以上大中型骨干企业和科研事业单位1945个,其中建设成功的929个,属第一种,占总数的48%;第二种,基本成功的871个,占45%;第三种,进山很深、布局分散、厂址存在严重问题、没有发展前途,需要关、停、并、转、迁的145个,占7 %。列入调整规划的121个项目是主要属于第三种情况的企事业单位。

二是确定了第三种企事业单位总的调整原则。即该关停的就不要搬迁,能迁并的就不要迁建,能就近搬迁的就不要远距离搬迁,能向中小城市搬迁的就不要向大城市集中。

三是确定了对有些调整企事业单位的优惠政策并得到中央财经领导小组的同意。主要有4条政策:一是对有条件的企业,经过审核在一定年限内减免税;二是将亏损补贴或停缓建维护费一次性拨给企业用于调整;三是银行提供一定年限的低息或贴息贷款;四是企业的折旧基金全部留给企业用于调整。

四是确定了资金问题的规定。调整资金计划总额20亿元,按 “四三三” 比例分配,即国家补助40 %,部门地方、企业自筹各占30%。

1986年,国家颁布《国民经济和社会发展第七个五年计划》,其中专门提出了“三线建设的调整和改造”,列入“七五”期间的规划项目达118个;此后,“八五”期间又纳入脱险计划项目有115个。国家宏观政策的调整变化为三线企业搬迁提供了全新的契机,一直到“九五”期间,仍延续“八五”期间三线企业调整的办法,但规模已缩小很多,标准也更为严格。

搬迁:

三线企业的争取与如愿

由于主客观多方面的原因,广安三线企业从领导干部到普通职工都对调整搬迁抱有很高期待。为将迁建工程纳入“七五”“八五”项目中,工厂纷纷积极开展工作,到北京、成都、重庆等地奔波争取,到可能迁建的城市实地考察,论证迁厂的可能性,撰写各种请示文件、调查报告、迁建方案等。为争取纳入搬迁规划项目中,企业还专门邀请主管单位、专业公司或第三方机构对企业存在的地质灾害、资源问题、布局问题等影响企业可持续发展的方面进行专门调查,形成各类勘测报告和调查报告。在三线企业档案中涉及搬迁调整的资料非常丰富,如1984年永光厂《关于申请颁发我厂新址的定点通知书的报告》,1987年江华厂《关于要求搬迁工厂问题经复查后的请示》,国家机械委员会《三五四厂关于要求搬迁工厂问题的调查》,兵器工业部勘测公司《国营三五四厂洪水、供水水源调查报告》等。经过不懈努力和争取,永光厂、华光厂成功列入国家“七五”搬迁项目之中,兴光厂也借着“七五”政策完成脱险搬迁,其余各厂陆续列入“八五”搬迁项目。

由于新厂搬迁是一个系统性工程,牵涉面广,尤其是三线企业需要自筹数额不小的资金用于新厂基建,因此不可能全面铺开、一步到位。在搬迁中,企业往往采取“两条腿走路”的办法,即以老厂的生产发展保证新厂建设、再以新厂的建设成果推动老厂生产发展,并号召职工“挣钱吃饭,存钱搬厂”。为减少搬迁停工损失,在迁厂过程中首先搬迁生产设备,采取搬迁一批、安装一批、投产一批的方式,逐年逐批次完成。

为妥善解决企业搬迁后国有不动资产的处置问题,经过多种方案论证比较,三线企业认为最合适的办法是处理给当地人民政府。在企业与地方政府谈判中,基本的原则有:一是坚持有偿转让;二是一次性转让所有不动资产,不分割、完整地移交;三是宜粗不宜细,宜快不宜慢,宜解不宜结;四是讲政策、讲友谊。

最终,各方在平等磋商、理解互让的原则下,完成资产的清理核实,多数三线企业于20世纪90年代搬迁完毕。规模最大的江华厂于2002年全部完成搬迁,标志着广安三线企业迁厂工作全部结束。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:段德强(广安市博物馆副馆长、副研究馆员)

用户登录

还没有账号?

立即注册