【论坛】四川:经济大省挑大梁‖李后强

四川:经济大省挑大梁

李后强

成渝地区双城经济圈建设已经5周年。据初步统计,2020年以来投入资金总额超11万亿元,建设项目超800个。这些项目包括现代基础设施、现代产业体系、科技创新、巴蜀特色文旅、生态环境、对外开放和公共服务等。今天召开5周年学术成果发布会和重点项目对接会,非常必要、非常重要!

四川是经济大省,特别是人口大省、科教大省、军工大省、能源大省、粮食大省,是中国西部领头羊,也是西南地区科技、人才、教育中心,自古就是中国战略腹地(大后方)。作为最年轻的“6万亿俱乐部”成员,四川在国家发展大局中具有独特而重要的地位。四川作为经济大省“挑大梁”有哪些优势?既有“量”的要求,更有“质”的支撑,质量与总量要有机统一。

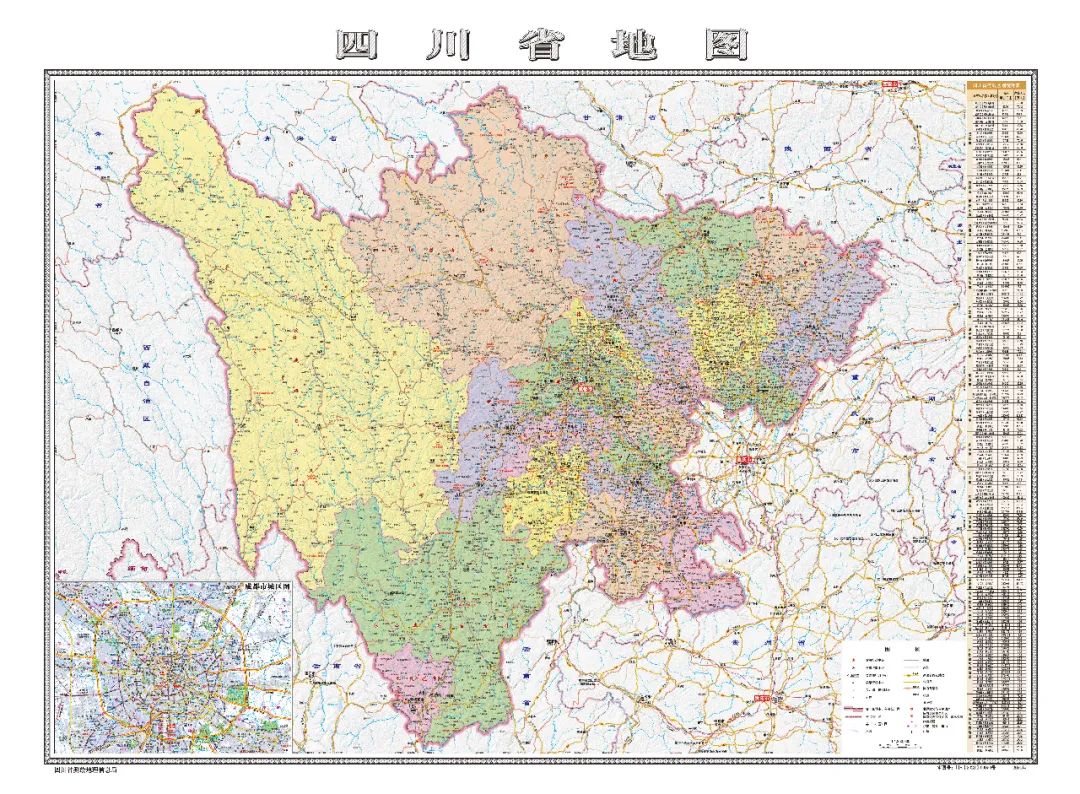

四川省地图(审图号:川S【2021】00050号,图源:四川省测绘地理信息局)

根据2024年数据,四川省的面积、人口和GDP在全国的排位都是全国第5位。四川面积48.6万平方公里,排全国第5位,仅次于新疆(166万平方公里)、西藏(122.8万平方公里)、内蒙古(118.3万平方公里)和青海(72.2万平方公里),居全国第五位。四川常住人口8364万人(2024年末数据),仅次于广东(1.28亿)、山东(1.01亿)、河南(9785万)和江苏(8526万),排名全国第五位。2024年四川GDP总量64697亿元(约合9100亿美元),超过河南(63589.99亿元),排全国第5位,经济总量是前五名中唯一的内陆省份,主要依赖电子信息、装备制造、能源化工等产业支撑。尤其是四川有多个全国第一或者领先,比如四川县级行政区数量(183个)居全国第一;四川水力发电量居全国第一;四川自然遗产总数居全国第一;四川国家地理标志保护产品数位居全国第一;四川油菜产量全国第一;四川白酒产量全国第一;四川有14种矿产储藏量在排名全国第一;四川国家重点保护野生动物数量第一;四川花椒种植面积和产量第一(濛溪河遗址发现6万年前花椒,系2024年中国十大考古新发现);四川生猪年产量第一;四川竹林面积居全国第一;四川国防科技力量全国领先;抗战期间四川出兵、出钱、出粮、出物、出力、安置等全国第一;外国驻成都领事机构已达23个,居中西部第一;世界500强企业落户四川377家(成都315家),居中西部第一;四川基础设施全国领先(机场数量全国第3位,有2个国际机场、17座民用运输机场;高速公路里程全国第3位;高铁建设全国领先),枢纽地位突出。

在成都天府国际机场腾空而起的川航客机(尹钢 摄,图源:四川日报)

2025年第一季度,四川经济呈现以下特点:一是经济增长稳。一季度四川GDP增长5.5%、高于全国0.1个百分点。二是生产供给稳。三是需求拉动稳。四是支撑指标稳。五是“两新”政策效果好。六是新质生产力发展好。一季度全省高技术制造业增加值增长14.5%、高技术产业投资增长16.2%。七是绿色转型态势好。绿色产业稳步增长,动力电池、新能源汽车、钒钛产业增加值分别增长45.7%、11.5%、15.4%,新能源汽车、光伏电池、汽车用锂离子动力电池产量分别增长2.9倍、2.3倍、19.6%;清洁能源生产优势突出,全省规模以上天然气产量稳居全国第一、增长7.9%,水力发电量增长7.6%、较1—2月加快3.9个百分点。八是质量效益改善好,地方一般公共预算收入稳定增长,全体居民人均可支配收入增长5.8%,均跑赢GDP增速。

四川作为我国为数不多的拥有全部41个工业大类、31个制造业大类的省份,坚持把推进新型工业化作为经济发展主引擎,因地制宜培育、引进、赋能新质生产力,统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业布局“三大任务”,汽车、装备制造、电子信息和消费品等世界级先进制造业集群是四川的雄厚家底和本底优势。

四川作为经济大省正在向经济强省转变,在国家发展大局中肩负“挑大梁”的使命,核心路径围绕扩大内需(是关键)、科技创新(是动力)、改革开放(是活力)、区域协调(是目标)、绿色转型(是先导)五大方向展开,通过强化自身优势与突破关键领域,服务全国高质量发展大局,真正挑起经济大梁。

成都国际铁路港(图源:四川日报)

一、扩大内需:消费与投资“双轮驱动”

1.消费提质扩容——文旅经济引领——以旧换新政策。

2.投资精准发力——重大项目支撑——民间资本激活。

二、科技创新:培育新质生产力

1.关键技术突破。

2.产业升级与集群化——人工智能、量子科技等发展迅速——智能工厂、数字化车间、绿色低碳产业快速发展。

三、改革开放:制度型开放与营商环境优化

1. 开放通道与平台——空运、水运、陆运网络完善,成都国际航线覆盖五大洲,中欧班列通达46国,2024年外贸进出口额重回万亿规模;——自贸试验区川南临港片区试点“即到即入”通关模式,降低企业物流成本。

2. 营商环境改革——落实《民营经济促进法》,推行涉企“一码检查”,减少重复执法;首店经济规模居全国前列;——新增外资企业,推动“四川造”产品国际市场份额提升。

四、区域协调:成渝地区双城经济圈与县域经济

1.成渝双核联动——2024年成渝地区双城经济圈GDP占全国6.5%,协同实施131个现代产业项目,共建电子信息、装备制造等万亿级产业集群。——川渝高竹新区探索税费征管、用电服务一体化,推动跨省域“一窗受理”,经济区与行政区适度分离。川渝共同立法。

2.县域经济振兴——大力培育全国百强县,推动欠发达县域特色产业升级;改造便民生活圈,争创全国县域商业“领跑县”。

五、绿色转型:清洁能源与低碳发展

1.能源优势强化——清洁能源产量全国第一。

2.生态价值转化和生态产品供给能力提升。

六、四川现代化产业体系高质量发展面临的短板

一是电子信息产业呈现高度集中、极核独大的特点,四川电子信息产业规模超1.6万亿元,居中西部省份第1位,但成都占比为81.3%,成都高新区又占全市的60%以上,四川其他城市的电子信息产业发展相对滞后或者规模较小。

二是全球汽车产业发展进入转型升级的关键窗口期,电动化、网联化的趋势更加凸显,绿色化、智能化的共识正在加快凝聚,但四川汽车产业仍存在要素配置、创新能力、金融资本等约束性问题。

三是四川装备制造布局多集中在市场竞争激烈、利润较低的行业,生产企业多但规模以上企业少,不少企业的自身发展能力和产品竞争力不强。部分高端装备制造的关键共性技术、先进工艺、基础原材料、零部件等受制于发达国家,导致高端数控机床、高端工业机器人、增材制造装备、智能传感及检测设备、电子生产成套设备、激光生产成套设备等具备在省内布局条件的高端装备制造尚未形成强劲竞争力。

七、建议意见

2023年7月,习近平总书记在四川考察时指出,四川要发挥高校和科研机构众多、创新人才集聚的优势和产业体系较为完善、产业基础雄厚的优势,在科技创新和科技成果转化上同时发力。四川经济“挑大梁”,关键是落实国家战略腹地建设、成渝地区双城经济圈走深走实、长江经济带建设、西部大开发形成新格局等重大战略。

加快建设现代化产业体系。省域共建世界级电子信息制造产业集群,构建“核心承载地+协同发展地”产业链分工协作体系。建设高水平汽车产业研发生产制造基地,跨区域协调布局整零协同、软硬结合、场景牵引、数字赋能、自主创新、品牌提升的智能网联新能源汽车产业生态。建设世界级先进材料产业集群,在原材料开发、产品设计、生产端、应用端等全链条联合创新。建设国家数字经济创新发展试验区,协同打造“云联数算用”要素集群和“芯屏器核网”全产业链,构建服务新质生产力的普惠泛在的升级版新基建,推动数字经济与实体经济的深度融合,促进数字“善治”和区域“智治”。发展现代高效特色农业,强化“天府粮仓”建设,推进农工旅深度融合,构建现代农业经营体系,打造“川菜”区域公用品牌。建设全国重要的现代服务业高地,支持成都建设西部金融中心,做好金融“五篇大文章”,大力发展商贸物流。促进先进制造业和现代服务业融合发展,打造“天府服务”区域品牌。

建设具有全国影响力的科技创新中心。营造包容开放、近悦远来的科技创新环境,完善跨区域人才“同城化融入”保障机制和科技政策一体化机制。构建“科学家+企业家+经纪人+投资人”的新型科创人才结构,完善科创企业全周期金融服务体系。统筹推进“国家科技创新中心-西部(成都)科学城、中国绵阳科技城-分布式创新平台”梯度创新体系建设,构建“基础研究-技术攻关-成果转化-产业发展”全链条创新生态。发挥成都天府新区和中国绵阳科技城的科技创新“双核”引领功能,与西部(重庆)科技城共建西部创新“金三角”,在共同争取重大创新平台、协同建设重大科技基础设施、联合承担重大科技任务、共同发起大科学计划、共享科学仪器设备等方面加强合作。建好“一带一路”科技创新合作区和国际技术转移中心, 办好“一带一路”科技交流大会,优化布局“一带一路”联合实验室、国际科技合作基地和国别合作园区,打响“天府创新”全球品牌。

总之,四川通过内需挖潜、科技赋能、开放突破、区域协同、绿色引领五大路径,不仅巩固了全国经济第五大省的地位,更成为西部高质量发展的核心引擎。经验表明,经济大省需在国家战略承接、产业链韧性提升、要素市场化改革中主动作为,以“一域之光”服务“全局之稳”。未来,四川还要进一步强化科技创新转化效率、深化区域协作机制、探索绿色增长模式,持续为全国经济注入“四川动能”,勇挑大梁!

(本文系李后强教授2025年5月20日在北京国家会议中心“成渝地区双城经济圈建设五周年重点项目对接会暨智库成果发布”会上的发言)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:李后强(中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会副主任,成都市社会科学界联合会主席,四川省社会科学院二级教授,电子科技大学博士生导师)

配图:方志馆四川(未注明图片系作者提供)