【散文】渐行渐远的思念‖唐雪元

渐行渐远的思念

唐雪元

周末中午,在卧室午休时,突然梦到了父亲和大表哥张白茹。

迷迷糊糊之间,感觉他俩正坐在客厅谈笑风生,父亲穿一件米白色风衣,头戴一顶皮鸭舌帽,脖子上还围了一条红围巾,俨然商务场所装扮。同行的表哥,还是与以前一样,英俊帅气,西装革履。梦中的我,从床上坐起,问道:“爹,你们好久来成都了?”“你睡你的,我们是出差来四川,顺道就过来看看!”父亲回我道。

随即惊醒,才发现竟是一个梦,不由怅然。我和父亲的缘分只有13年。13年里,我对他的感情从陌生到疏远,到冷淡,再到如今的思念,待我在心里试图去接纳他的时候,他已经去世35年了。

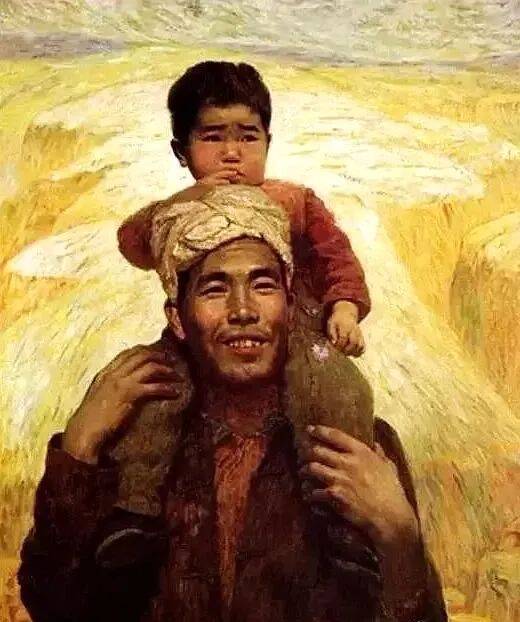

《老父亲》 油画 荷风采语 作(图源:书画新风景)

他活着的时候,我们之间的交谈交流很少。他是我们那十里八乡有名的“砌匠”,手艺精湛被人称道,还带了四五个徒弟,通常在外做活,很少过问我的学习和生活。但他的要求又很高:每期只认“三好学生”奖状。倘若哪学期我没有这“法器”在身,迎接和等待我的就是他的“笋子炒肉”,一顿竹条的狠揍。我和哥哥都很怕他,平时连话都不敢和他说,更不用说主动找他交流谈心了。

这算不算人生的一种遗憾呢?尽管小时候我确实需要一个顶天立地为我遮风挡雨的父亲。

也许,这也不能完全怪他。人间冷暖,是从奶奶早逝、爷爷也在年龄六十几岁时掉头离去那一刻,作为家中长子的父亲不得不伸手接住。他下面,还有两个待扶持成家的弟弟和一个妹妹。失去庇护的他,打小就得为自己打伞。父亲一生沉默寡言,唯一嗜好是酒。或许是过早承受人间疾苦,懂得看人脸色,从不麻烦别人,只能学会默默承受,就算被打断了牙也得和着血吞下去。

父亲是村里为数不多的高中生之一,但让人搞不懂的是,他对我们的教育方式总是简单粗暴——或许是继承了爷爷的那一套,他笃信男孩子不打不成器。记忆里,父亲生气时手总是微拢成栗子状,他的“铲耳拾”总是猝不及防,咚咚作响,脸上火辣辣地疼。有时候是因为作业没完成,有时候是偷着摘了别人家的桔子、枣子让人找上门了,有时候是因为和小伙伴打架了,或者偷偷下水到水塘里游泳被他发现了,或者晚上睡觉尿床了,反正只要你做了不该做的事,或者没有完成该做的事,“铲耳拾”说来就来,根本没有商量。

对这样刻骨铭心的记忆,不光我一个,现在村子里凡与我年龄相仿的,大家都有此共同的遭遇。那次回老家喝酒时,谈到父亲,发小明辉“吐槽”道:有一年夏天,他和我放学后,没有及时回家,而是将书包放喻家塘塘坝上,人却悄悄地在放水的沟里抓鱼摸虾去了。就在我俩抓得眉飞色舞时,不巧被做活回村的父亲碰上了,他从骑着的“二八大杠”自行车上跳下,一声大吼:“两个化生子,就晓得耍!”吼完,跑了过来,对他和我就是两“耳拾”。“我就没搞明白,我又不是你爹的崽,他打你情有可原,怎么连我也连带着一起打了?”明辉至今都觉得委屈的是,父亲赏了他“耳拾”不要紧,还拎着他的耳朵又押着他到家告知了他父母,害得又挨了他爹两“耳拾”——我这才明白,怪不得那事后过了好长时间,明辉都不理我,原来是记恨在心,埋怨父亲多管闲事和不通人情。

记忆中,感觉自己确实挺淘,为此很是挨了父亲不少的血揍。那个时候,正值边境自卫反击战争期间,坝坝电影经常放《凯旋在子夜》《蛇谷奇兵》等战争片。或许是看多了,以致“走火入魔”。那会儿的我,是班上的学习委员,又是村中同龄人中较长的,因而自任“总司令”,村中十几个男女同学和小娃都是我的兵,给他们分别封为团长、营长、连长。偏巧隔壁邻村毛家冲的“总司令”何海军也是有野心的人,带领其村的一众喽啰,老是屡次在两村的分水岭乐棠湾撮箕弄集结。一放学,两村争夺战就打响。子弹是土包,枪炮是竹刀棍棒。一次,在“反击战”中,我们的土包不小心打在放学回村的张大根校长的头上,肿起多大一个包。

这下事惹大了,被怒气冲冲的他冲上山给当场俘虏了。然后,叫同学跑到我家报信,通知让我父亲来接人。也是倒了血霉,刚好那天父亲在家,父亲阴沉着脸从校长家把我接走,一路上也不开腔,只是一个劲催促我快走。等一到家中的院子,他把我绑到树上,不顾母亲和姐姐的阻拦,揍我时把竹竿都给打劈了……父亲打累了,坐在石头上叹息:这娃匪成这屁样子,这辈子完了!

这顿狠揍,我身上被打得血痕累累,不久张校长把我的座位调到第一排正中间位置,我的任何小动作都逃不过他的眼睛,他还发动全班同学监督我……放学后,也不准我和我的“兵手下”一同走,而是留在他办公室写作业或是要求背课文。张校长对我盯得很紧,一旦我违反课堂纪律被他得知了,也丝毫不客气。不知是自己被父亲打醒了,还是自己觉悟了,我在一次次受到处罚后变乖了,变成了爱学习的好学生,学习成绩一下子上来了,以致成了每学期的“三好学生”。

我是“改邪归正”了,可父亲却走背运了。

《父子》 油画 张洪赞 作(图源:书画新风景)

之前的他,凭着一手好手艺,赢得“江湖”好口碑,俨然成了村中致富的“领头人”和青年一代的“能人偶像”。尤其记得有一年,父亲承包了株洲市化工厂的建筑工程,家乡的好多青壮劳力都追随他前去“抓现金”,他的五个徒弟们也分任施工队队长。在那期间,白馒头、糖(肉)包子、各式小吃,由最初的狼吞虎咽吃得见者生厌。还有那装在暖瓶中的冰棍、雪糕更是当老家的井水喝,且从来不用我花钱。我对此不知情,回家对母亲讲:“城里的人真好,我吃什么都不用付钱。”母亲听后,笑得不行,告诉我说:“我的宝崽哩,哪有咯样的好事,那是你爹的徒弟或是跟他做事的人代你给了的。”

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。”父亲“走红”也就几年,之后他“名堂搞尽”也不再复当日荣光:先是学报纸上宣传的“灯光孵鸡”搞致富副业,不料鸡未孵出反而因煤油灯不慎打倒在深夜引来一场大火,将一仓谷子烧尽,以致春耕时到处找“种谷”;第一次失败父亲不以为意,决意再来,筹集资金又开始,这次鸡是孵出来了,可惜几百只蛋上千只蛋孵出来的竟只有几十只,其他的不是成了臭蛋就是寡蛋以致血本无归;已经负债了的父亲不甘作罢,又在广播中听到外面种植“美国松”的报道,他又动心了,借钱前往学习培训。培训回家后,热火朝天地邀请了舅舅、姨爹等人干了起来。可是天不遂人愿,这次树苗倒是种出来了,可最初广播中报道的“美国松”销售看好的势头一去不再,一山的树苗形成野草无人问津,父亲此次耷拉着脑袋,欲哭无泪……

湖南人都有些犟,霸蛮得很。这种性格不能单纯地说好,或是不好。我的父亲也是如此,面对一次次地失败,他没有就此放弃,又转头搞起了成片的桔林,可是等到桔树挂果,仍然是因销路问题再致满树的桔子烂掉或是像处理大白菜一样便宜送人……再接下来,是种西瓜,人累得要死,可等到熟时,村子中却这人偷,那人摸,父亲在地里摆起竹床相守且系上我家的大黄狗,不料仍然在一个晚上等他疲惫入睡,贼娃子将我家狗儿毒死后,下狠手将一地西瓜尽数偷去。

“贫贱夫妻万事衰”。1990年,政府压缩基建,一手好活路的父亲却如英雄失去用武地,本想在家中创业却做事一直不顺,家中负债累累。父母间的关系变得微妙,吵架成了家常便饭。要强的母亲喂了一头大母猪和三头架子猪,一天忙得团团转,我的“少爷”日子一去不复返,身上穿的衣服是姐姐穿不下了给哥哥,哥哥穿小了给我穿,有的甚至是破烂的,于是母亲给我打个大补丁,我真正成了丐帮“九袋弟子”。

姐姐和哥哥很懂事,一放学,就主动帮父母做家务。哥哥帮父母出猪栏的猪粪或是挑大粪兑水浇菜,姐姐便领着我打猪草割鱼草。

然而,就是在这期间,父亲更加易怒易暴,一语不合不是同母亲吵架就是打骂我们,其中,我受害最深,可能是自己以往“劣迹斑斑”的形象让父亲的成见根深蒂固吧!

或许是应了那句老话“江山易改,秉性难移”,自己又一次犯浑做了错事。

一次,我在割鱼草时,见天色已晚,且村中田埂上实在找不出草割。正在沮丧之际,突然见到黄芳伯大叔黄义斋家的鱼塘中漂满了青油油的鱼草。

一个大胆的念头涌上心来:“好草,偷了他的!”

我三下两下扒掉衣裤,赤身跳下,将他鱼塘的鱼草一根不剩地捞到我的筐里。继而,换上衣裤飞奔到家,将我的胜利果实让我家鱼塘的鱼儿享用。

“要想人不知,除非己莫为”。第二天,我刚放学,就见黄义斋气急败坏地同我父亲说着什么。我躲闪不及,被父亲看见,他操了一根木棒就冲了过来:“我打死你这杂种!我让你偷人家的鱼草!”

我被他打倒在地,他使劲地拎着我的耳朵——好像要把它撕下来,然后将我的裤子脱下,一把推到搓衣板上,用那竹条如暴风骤雨一样肆虐我身体的每一个地方,我感觉到了钻心的疼痛,第一次想到了“死”的字眼,也在这“死”的心思中进一步加大了对父亲的仇恨……

旧伤未复,又添新痛。

不久,家中整理秧田。其时,姐姐已经出嫁,哥哥考入株洲县一中。时值13岁的我随父亲一道荷锄修田炕。

父亲说,我俩东西各修一边,到中汇总。我点头同意。

我专心卖力地修葺着我负责的这边,然而到中汇总时,在父亲看来就像是被“疯狗啃过一样”。

他见了我的“杰作”,一时又怒不可遏,将我手中的锄头一把夺了去。我猝不及防,连同锄头一同摔倒在田里,挣扎着爬起,一身泥泞,还没有反应过来,就听当头一声怒吼:“你这化生子,一个田炕也修不来?!要你做什么用!”吼完,就是两耳光重重地扇来,我再次感觉到了钻心的疼痛,感觉到了牙齿的松脱,我吐了一口口水,尽是鲜红的血!

我哭着跑回家告诉了母亲,母亲一看我的脸,顿时心疼得大哭了起来——原来,那重重的两耳光已经“复印”了我的左右脸上,清晰如镜,乌紫乌紫。

等中午父亲回家吃午饭时,我躺在床上抚摸着我火烧一样疼的脸,听到了母亲与他的激烈争吵。母亲的嗓门有史以来那么高,哭声有史以来那么高亢,继而是激烈的对打声、摔碗打柜声……

那个星期,我在村中、学校备受人们关注,村人、老师、同学纷纷惊愕于我的脸、猜测我的脸、问询我的脸,我咬牙告诉他们:我爹打的。于是,人们眼中饱含同情、怜悯、抚慰……

我对父亲恨到了极点,家里父母的打闹也升级到了极点!

我放学回家,正好瞧见父亲在给我修我家的那辆破“永久”自行车,我冷冷地从他身边快速离开,生怕因自己的某些行为再引来厄运。我轻手轻脚搬出方桌离他远远地做作业。不知什么时候,他把自行车立了起来,走到我身旁,只见他身上的短袖,湿漉漉地贴在身上,脸上满是汗水地对我说:“元伢子,我把单车修好了,你明天骑它去上学吧,省得翻山走路。”

我听后没有吭声,顿了顿,他又问我:“你脸上还疼不疼?”

我一听,眼中立马现出恐惧的神情,同时双手不由得捂着自己的双脸,父亲见后,嘴唇动了动,终究没有发出声音。

又是半晌,他又问我:“你现在的成绩怎么样?在班上排多少名?”

“还可以,班上前五名。”我小声回他。

“哦。”父亲听后,点点头,然后就那样站在那一直直直地盯着我,盯得我莫名地害怕。突然,他断断续续、略带责备的语气说:“你……你这伢子其实挺灵范的,就是……就是有些邪性,有些不学好。”说这话时,父亲眼中透着一丝笨拙的温情。“我同你讲,如果我去了一个很遥远的地方,你要受很多的苦,但你要做一个男子汉,要好好地做人,要有出息,要让人看得起,你晓得不?”他说这话时,感觉很悲伤,但那时我不能理解他的话语,以无言相对。

然而,就在那天晚上,父亲服农药自杀,永远地离我而去了!

至今不明白,父亲为什么要这样结束自己的一生?是一连串的打击毁灭了他的精神支柱,还是与母亲无休止地吵架厌倦了人生?还是对我暴打后的过度自责继而轻生?……

我曾无数次地想过,如果童年再来一次,如果青春能够回放,我会不会换一种眼光看待父亲,而父亲会不会换一种面孔对待我?可惜这只是一种假想的游戏罢了。

我们父子相处的方式,我是再也学不会了,也没有机会去学习了。在父亲离开的这些年,我从家乡学校毕业,参军入伍到四川,结婚生子在成都,他全然不知。我在一个个十字路口迷茫徘徊,几次面临人生选择时,他也没有参与,没给我一句只言片语。但奇怪的是,每次只要回到老家乐棠湾,就会每天晚上梦到他,梦里的我,还是那么怕他,而他呢,也只是远远地凝望着我,似有什么话对我说,却终究没有说出口。醒来后,我常常暗自思忖:父亲在另一个我看不到的世界里,生活是好抑或坏?如果有一天,当我回到乐棠湾,远远地,看见自家田地坟山园有个男人,他坐在那里抽烟,注视着前方的禾苗,我赶紧跑过去,惊喜地说:爹,原来你在这里啊。

我想把他请回家中,开上一瓶“五粮液”,搞条“剁椒鱼头”,炒上一盘尖椒腊肉,我想把这些年走过的路,遇到的人,经历的挫折、不顺,也把所有的幸福和快乐,一一说与他听。

时光无情,生死相隔,一晃35年过去了!年近天命的我再没有挨过父亲的“耳拾”,他走了,如一片悄然飘落的秋叶,带着岁月的沧桑与对我的无尽牵挂,融入了大地,却在我心里留下了无法填补的空洞。每一次回忆,都是一次心痛的撕裂。但我知道,他的爱从未离开,它已深深烙印在我的灵魂深处!

我会带着他的生前期望勇敢地走下去,好好生活,努力让自己变得更好。我会在每一个清晨与黄昏,在每一阵微风与细雨中,默默地祈愿,愿他在另一个世界,与27岁患脑癌去世的表哥、他最喜欢的徒弟一道,一切安好——只是这渐行渐远的思念,会永远在我心底扎根,直至永恒……

来源:四川省地方志工作办公室

作者:唐雪元(湖南株洲人,参军入川。国防时报社运营副总监兼媒体运营部主任,中国散文学会、中国报告文学学会、四川省作家协会、成都市作家协会会员,四川省散文学会创研部副部长、四川省文促会理事)

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册