彭邦本 ‖ 金牛道的起源和早期发展

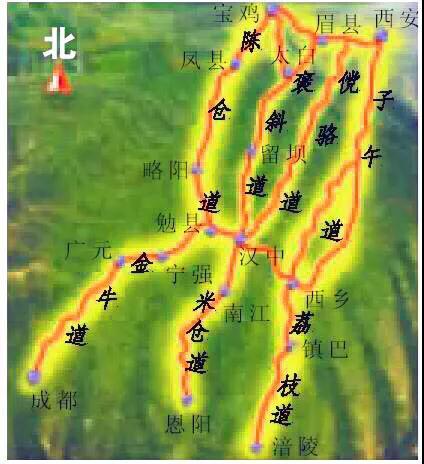

在中国古代,蜀道穿越米仓山、大巴山和秦岭,连接关中和蜀中,是打通南北丝路,进而把大西南、大西北等广大地区结为一体的庞大交通体系。大体以陕南汉中为枢纽,这一南北向的交通网络体系又可分为两大部分:北部由西向东,依次主要有故道、褒斜道、傥骆道、子午道等线路;南部亦由西向东,依次主要有金牛道、米仓道、荔枝道等线路。诸此通道均曾在古代南北交通中起过重要作用,并陆续在先秦秦汉以来逐渐见于记载,学界对其秦汉以降历史的探讨也亦取得了不少成果。但其起源和早期发展阶段的情形,仍扑朔迷离,很不清晰。

近年来,随着考古新资料的陆续公布,使我们得以结合传世文献,对其早期情形进行研究,笔者亦结合实地考察,曾对其中的故道、米仓道撰文做过探析。循此理路,本文拟对蜀道南部诸线中最为重要的金牛道的起源和早期发展,进行初步的梳理讨论,以就教于方家。

蜀道示意图

探讨金牛道的起源和早期发展,应先来看上古蜀地和陕南汉中盆地的文化联系。这一联系早期主要是依靠沿大巴山地隔岭分水的嘉陵江与汉水水系,在支流谷地之间就近水陆连接,形成通道而实现的。

嘉陵江为长江上游最大的支流,全长1120公里,流域面积近16万平方公里。其上游与汉水源头距离很近,以至长期被称为西汉水,甚至曾直接被误称为汉水,唐以后方始名嘉陵水。嘉陵江的源头有东、西之分,自古以出于陕西省凤县秦岭南麓嘉陵谷的东源为正流;西源至今称西汉水,出于甘肃天水县南。二源于陕西略阳县白水江镇合流,到四川省广元市昭化再纳白龙江,向南流经南充、合川至重庆入长江。由于流域连接四川盆地与陕、陇,故嘉陵江自古为此诸地间文化交流联系、族群迁徙的重要通道,而且是连接蜀中、汉中和关中最重要、最早的通道。这是因为,四川盆地四塞,其北向唯一由江河长期冲刷切割而成的大型山间豁口,就是嘉陵江河谷,这就为先民穿越大巴山、秦岭,突破其阻隔,开辟联系蜀中、汉中和关中最早和最主要的交通线,提供了天然的便利。本文探讨的金牛道,就位于陕南汉中和以成都为核心的蜀中之间。

汉水,又名汉江,发源于陕西省宁强县境内,东南流经陕西省南部、湖北省西北部和中部,在武汉注入长江,是长江中游的支流,也是长江最大的支流,全长1532公里,流域面积17.43万平方公里。汉水上游河段由西向东蜿蜒横贯陕南全境,构成这一地区的主要水系。该地区不仅历史文化悠久,而且自史前起,就是黄河文化与长江文化南北东西交汇之地,因而呈现出非常丰富的文化多样性。由于这一特点,与四川盆地一样,陕南汉水上游地区亦在全国区域历史文化研究中具有不可忽视的地位。

而在陕南与周邻区域文化的联系中,由于地理等缘故,其早期南向与巴蜀地区的关系更为密切和重要。这是因为汉中盆地位于秦岭和大巴山之间,地理上属于南方,与四川盆地山连水邻、气候物产相同相似,族群和文化联系历来十分紧密,因而被《汉书·地理志》直接纳入“与巴蜀同俗”的区域范围,并且与四川盆地大致同期进入早期文明社会。由前所知,蜀地通往汉中的诸道中最为重要的一条,即是从成都出发北上广元后,大段沿嘉陵江上游干流河谷,由西南向东北前往汉中的金牛道。

那么,金牛道是何时开通的呢?

过去认为,金牛道的开辟晚至公元前4世纪末秦灭巴蜀之际。其主要依据即传为西汉扬雄所撰之《蜀王本纪》的下述记载:

秦惠王欲伐蜀,乃刻五石牛,置金其后。蜀人见之,以为牛能大便金,下有养卒,以为此天牛也,能便金。蜀王以为然,即发卒千人,使武丁力士拖牛成道,致三枚于成都。秦道乃得通,石牛之力也,后遣丞相张仪等随石牛道伐蜀焉。

由于石牛“能大便金”,故后世称“金牛”,则“石牛道”亦即著名的金牛道。东汉末益州牧刘焉宾客来敏《本蜀论》也载此云:

秦惠王欲伐蜀而不知道,作五石牛,以金置尾下,言能屎金,蜀王负力,令五丁引之成道。秦使张仪、司马错寻(循)路灭蜀,因曰石牛道。

秦举巴蜀所走的这条路因石牛传说而闻名遐迩,但揆诸情理,则扞挌难通。因而东晋常璩的《华阳国志》虽亦记载了这一历史典故,而且仍将秦得以一举吞并巴蜀与上述金牛传说相联系,观点却明显有变化:

周显王之世,蜀王有褒、汉之地。因猎谷中,与秦惠王遇。惠王以金一笥遗蜀王。王报珍玩之物,物化为土。惠王怒。群臣贺曰:“天奉我矣!王将得蜀土地。”惠王喜。乃作石牛五头,朝泻金其后,曰“牛便金”,有养卒百人。蜀王悦之,使使请石牛,惠王许之。蜀遣五丁迎石牛。既不便金,怒遣还之。乃嘲秦人曰:“东方牧犊儿。”秦人笑之曰:“吾虽牧犊,当得蜀也。”

常璩生于后世,素以理性自我标榜,对当时一些流行的古蜀史传,如“言蜀王、蚕丛之间周迴三千岁;又云荆人鱉灵死,尸化西上,后为蜀帝;周萇弘之血,变成碧珠;杜宇之魄,化为子鹃”等等,常璩均斥为“世俗间橫有为蜀传者”的荒诞之说,认为“惟智者辨其不然,幸也。”由于这样的缘故,《华阳国志》没有采用五丁力士拖牛成道的传说。不仅如此,《华阳国志·序志》还明确将这一传说列为“虚妄”的“缪言”,大加抑绌:

《蜀纪》言:“三皇乘袛车出谷口。”秦宓曰:“今之斜谷也。”及武王伐纣,蜀亦从行。(按:常璩认为蜀军经此道前去参与伐纣灭商之役)

《史记》:周贞王之十八年,秦厉公城南郑。此谷道之通久矣。而说者以为蜀王因石牛始通,不然也!

“三皇乘袛车出谷口”云云,自然今天也无法证实,但武王伐纣前夕蜀军经褒斜二谷之道前往参加武王伐纣,则有一定可能,故常氏之驳论确有所据。当然,倘真要说石牛成道传说蕴含有一定史实素地,则蜀人循之将笨重的石牛带回蜀中,也决不可能像传说那样逾山岭涧流之阻隔直接拖之成道,只能是依循原来已有之路径,运载以返。如此说来,这则传说恰好反映了这条通道并非完全新凿,而是由来已久。或许因这次载运石牛之需,一路做了不少拓宽修整,然而此交通路线的早已存在无庸置疑。北魏郦道元据来敏《本蜀论》亦指出,秦使张仪、司马错循此路灭蜀,“因曰石牛道,厥盖因而广之也。”是其认为金牛道成为秦人大军尤其车乘辎重得以畅通的大道,应是在蜀人原有之路的基础上,秦人进一步拓宽改造的结果。此说颇具卓识。

实际上,金牛道作为连接蜀中和汉中两地的交通线,早在商周之际以前即已经出现,这在考古资料中已经得到了印证。一个时期以来汉中地区多次发现和发掘出与古代巴蜀文化相同的遗物和相关的遗迹、遗址,特别是在城固、洋县一带出土的大量带有巴蜀文化风格或因素的殷商时期青铜器资料的公布,和城固宝山遗址正式发掘报告的出版,更充分反映了这一史实。

根据汉晋时期的传世文献,夏商以来,嘉陵江纵贯的四川盆地,曾先后存在过蚕丛氏、柏灌氏、鱼凫氏、杜宇氏、开明氏等几个王朝。证以近世考古学及民族学资料,这是先秦时期的五个区域性共主政权,其间既有雄长蜀地之相继关系,复有在共主状态下长期并存之史实。其中据研究可能属于鱼凫氏、杜宇氏王朝的三星堆、金沙等商周时期都邑遗址中出土的青铜器,与汉中盆地城固、洋县一带出土的大量殷商时期青铜器的主流器物群,明显属于同一文化系统或风格。位于四川盆地腹心的广汉三星堆遗址的地层和出土器物的类型分析表明,该遗址第一期已早到新石器时代晚期。上个世纪90年代以来,考古工作者又在川西平原上发现和发掘了与三星堆遗址一期属于同一种文化的若干座新石器时代晚期的古城遗址,即新津县宝墩、都江堰市芒城、温江区鱼凫村、崇州市双河与紫竹、大邑县盐店和高山等古城,时代范围大约在距今4500-3700年间,以诸城址中规模最大(面积达276万平方米)、时代最早的宝墩遗址命名为宝墩文化。对这一呈网络状分布的古城群的共时性和历时性考察表明,早在相当于中原龙山文化时代,四川盆地的文化已相当繁荣,处于文明时代的前夜或形成之际。就在近年获得的这一时期甚至更早的新石器时代的考古资料中,陕南汉水流域与之悠久的文化联系,已逐渐显现出来。而在反映此种联系的资料中,嘉陵江流域广元等地的考古发现很引人注目,并揭示了蜀道逐渐起源的重要信息。

在四川盆地北缘嘉陵江流域发现的广元市中子铺遗址,碳十四测定为距今约6000-6700年,是四川盆地新石器时代迄今所知年代最早的文化遗存,主持该遗址考古学工作的学者指出,遗址原生堆积中出土的陶三足器的柱状小实足颇接近陕西前仰韶文化的同类器形,该遗址的细石器也属于北方系统。而陕西前仰韶文化即老官台文化或曰大地湾文化,见于陕南汉水流域者即有西乡李家村、何家湾、汉阴阮家坝、紫阳马家营和白马石等遗址,文化由北而南的流向显而易见。广元张家坡遗址(距今约5000年)、邓家坪遗址(碳十四测定距今4600-5200年),绵阳边堆山遗址(距今约4500-5000年),和成都平原宝墩文化遗址中,也均出土具有汉水上游龙山文化特点的黑皮陶,提示了蜀道沿途的川北、川西地区可能与汉水上游的新石器时代文化存在联系的线索,具体说应为由北向南的影响。

不过,文化的流动通常是双向的,如宝墩文化古城和邓家坪等四川盆地新石器时代遗址出土陶器唇沿多有花边装饰的文化现象,这在北方甘青地区也有发现,学者因此判断,或许是盛行此俗的四川新石器时代文化对甘青地区史前文化的影响。与此同时,在陕南龙山文化一些遗址中,也发现了以泥质灰陶和“红胎黑皮陶”为主的陶器,其器形有罐、盆、碗、高柄豆、高领球腹圜底罐、大口尊、器座、器盖等,文饰有绳纹、篮纹、压印纹、划纹、戳刺纹和指甲纹等,其中尤其以划纹为突出;这些遗物兼有中原地区龙山文化和江汉平原石家河文化的某些特点,而尤其与四川北部新石器文化(相当于龙山文化时期)更为接近。有学者进而指出,到了龙山时期及其以后,汉水上游受到巴蜀相当大的影响,“可以说是巴蜀文化的范畴”。这些在宝山遗址发掘之前即已经获得的资料表明,早在新石器时代晚期,四川盆地与陕南汉水流域的文化互动影响即已发生。仔细比较陕南城固宝山遗址与成都平原宝墩文化遗址的出土资料后,宝山遗址的发掘者指出:宝山二、三期遗存与以川西平原为主要分布区的宝墩文化存在某种程度的联系。宝山二期陶器的连环状堆塑纹和禽爪迹状纹饰,也见于宝墩文化陶器上。宝山三期遗存的宽沿折腹尊,在宝墩文化中有不少发现。与前者常见器类宽沿大口缸相似的器物,亦见于后者。

不仅如此,该作者进而指出:“宝山二、三期遗存,与主要分布于川东长江沿岸的新石器时代文化如哨棚嘴一期遗存等,亦可见有一些联系,尚需进一步认识。”

城固、洋县极为丰富的商代铜器资料的发表,更揭示了跨入文明时代后巴蜀地区与汉水上游地区文化联系的进一步加强。这批重要资料的发表,引起了学术界的密切关注并撰文探讨,研究者或认为是巴人遗存,或认为是早期蜀文化遗存,或认为是巴蜀文化遗存或至少是其早期来源之一,或认为是羌人遗存,或以为是商代西南夷一支的遗存。近来的研究成果更多地倾向于将之与早期的巴或蜀相联系,如认为是蜀文化向北连续分布的结果和古蜀王国的北疆重镇遗存,或根据城固宝山遗址及与之有密切联系的湖北宜昌路家河遗址二期后段遗存等新资料,认为宝山文化所属的人类共同体,应为巴人的一支,而城洋铜器群的主要存续年代,与宝山遗址的商时期遗存基本同步,文化面貌上的相似性以及年代上的一致性,说明二者有可能是同一个人类共同体所创造的文化。把宝山文化与城洋铜器群直接联系起来,将铜器群主人的追寻范围从巴、蜀、羌以至西南夷进一步缩小到早期巴人或蜀人共同体,虽然仍属有分歧的意见,但研究工作的进展和深化显而易见。

从城固宝山遗址和宜昌路家河遗址二期后段近年来的出土资料尤其陶器存在紧密联系,路家河遗址二期后段比同期鄂西其它遗址相对较少带有三星堆文化因素,鄂西地区又是文献反映的早期巴文化重要发源地,似乎可以认为宝山文化的族属近乎巴。不过,虽然宝山文化确实可能与路家河遗址二期后段存在渊源关系,但后者与无疑属于古蜀王国的三星堆文化也并非没有联系,或者并非有联系而无足轻重。考古资料证明,三星堆文化、十二桥文化强烈地影响了川东、鄂西地区,这两个前后相继、代表了早期古蜀文明兴盛期的文化的因素,广泛发现于川东、鄂西一带,不仅表明了古蜀与这一带存在紧密的文化联系,而且揭示了政治联系存在的可能。这在路家河遗址二期后段出土资料中也有反映,如其陶器中数量多而显示出稳定组合关系者为釜、高领罐、鼓腹杯、尊形器、灯座形器和大口缸等,其中高领罐、鼓腹杯、尊形器由平底向尖底的演化趋势,与蜀中的三星堆文化、十二桥文化一致,鼓腹杯实即蜀文化考古中习见的十二桥—金沙文化的代表性器物尖底杯。而另一典型器物灯座形器,看来更能说明路家河遗址二期后段与早期蜀文化的联系,为此,发掘者特别指出:

路家河遗址二期后段“出土陶器中,灯座形器是特别引人注目、而又不具备实际用途的器物,它的陶质和制作技术在本文化遗存中属上乘,这种空把上下相通的器物应与某种还不为我们所知的神秘活动有关。灯座形器并不是路家河遗址二期后段遗存所特有的,在二里头文化早期至二里冈上层时期,三星堆文化所信奉的就是与灯座形器相关联的宗教,换言之,灯座形器是三星堆文化的法器。本文化遗存尚不属于三星堆文化,但是,巫师们使用三星堆文化的法器,居民们信奉三星堆文化的神祗。在神权政治的当时,这可能意味着,三星堆文化对本文化遗存人们共同体具有的宗主地位”。

作者这一建立在峡江地区长期考古发掘和研究工作基础上的观点,很值得重视。所谓“宗主”,结合三代政治结构和文化模式,又可易称之共主。鉴于现有资料尚难以得出确切的结论,本文暂不讨论城、洋铜器群的族属问题。但无论该铜器群的主人为蜀人或巴人,其时代与三星堆文化大体相当,并且与后者的青铜文化存在明显的联系,乃学术界所公认。从自然地理形势和当时的政治、文化情形可知,商周时期古蜀共主政治秩序在《尚书·禹贡》所谓“华阳”或梁州地区的此种广泛深刻而悠久的联系(陕南与四川盆地均属于《禹贡》梁州),使得蜀道的多途径产生发展有了相当充分的条件。如前述陕南宝山遗存先后与川东长江沿岸哨棚嘴一期遗存、路家河遗址二期后段的联系,遂使我们看到了后世从涪陵经达州、万源,到镇巴、西乡的荔枝道的起源和早期发展。而从成都平原宝墩文化古城群北行,经边堆山、中子铺、邓家坪、张家坡等嘉陵江水系遗址,沿嘉陵江河谷进入陕南的金牛道,进而溯源以至凤县、宝鸡的故道,显然至迟也在距今5000多年前起源并逐渐形成。

这一考古学资料提供的线索,在传世文献中亦有所印证。如《尚书·禹贡》中关于大禹时期四川盆地治水活动的记载云:

岷山导江,东别为沱。

沱、潜既导,蔡、蒙旅平。

需要指出的是,《禹贡》大禹治水,并非只是排洪行潦,治理水患,而是同时进行交通规划建设,故其文也记在各地的导山导河,亦即建立水陆交通线路。对于“岷山导江,东别为沱”,孔安国《传》:“江东南流,而沱东行。”岷山发源之“江”,自然是岷江,流入成都平原后南向川南宜宾汇入长江。而沱江源于龙门山,自西向东流过成都平原和龙泉山地,而东南于泸州注入长江。孔《疏》引《尔雅·释水》云:“水自江出为沱。”沱江虽然源于龙门山,但其水源的相当大一部分,来自岷江(今都江堰宝瓶口以后内江)的支流,正是自古所谓“东别为沱”之证。而潜水,据阎若璩《尚书古文疏证》引胡渭说,“一在巴郡宕渠县,一在广汉郡葭萌县”。二者实即今嘉陵江支流渠江,及另一在今广元境内流入嘉陵江的支流。由此可知潜水即嘉陵江水系。这样看来,《禹贡》所传大禹时期四川盆地的治水活动,主要见于岷江、沱江和嘉陵江流域,此三江均与金牛道密切相关。岷、沱二江是成都平原的母亲河,亦即三星堆、金沙遗址代表的古蜀文明的母亲河,金牛道的成都平原段所历,正是岷、沱流域。但向北进入绵阳尤其广元地区等川北以后,金牛道主要穿越的就是嘉陵江流域,而且大段大段地直接利用嘉陵江河谷为其主要路线通道。

《禹贡》的成书年代学界有分歧,但至迟不能晚于东周。联系前引考古资料,可知其内容及其传统认为的年代,应非纯然虚构,而是涵有相当珍贵的史实素地。看来,该篇所记虞夏时期从四川盆地出发,“浮于潜(嘉陵江),逾于沔(汉水),入于渭(渭河),乱于河(黄河)”的水陆交通线路,确实由来已久,至少在夏商之际已经初步形成。而其中跨越岷江、沱江水系,沿着嘉陵江河谷北上的金牛道一线,亦起源甚早,文献反映可以追溯到虞夏之际,并且进而得到了一个时期以来广元嘉陵江畔中子铺、绵阳边堆山等史前遗址考古资料的佐证。

上引出土文化资料揭示,这是一种南北向的文化联系渠道,但文化自身并不能流动,她是靠文化的创造、践行和传承者——人、尤其是人所组成的社会群体的流动来实现的。所以,这些文化联系渠道首先就是先民族群流动迁徙的交通线,并可能逐渐形成多条路线。但其中嘉陵江河谷,或曰经由这一河谷开辟,而被后世习称为金牛道的连接蜀地与汉水上游地区的通道,应是其中的主要路线。

作者:彭邦本,四川大学历史文化学院教授

用户登录

还没有账号?

立即注册