孙学元 瓦西木一 ‖ 试谈美姑县非遗保护传承与发展问题

试谈美姑县非遗保护传承与发展问题

孙学元 瓦西木一

文化遗产,指人类历史遗留下来的精神财富的总称,包括物质文化遗产和非物质文化遗产(以下简称非遗)。物质文化遗产是具有历史、艺术和科学价值的文物;而非遗则是指“被各群体、团体、有时为个人视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化,不断使这种代代相传的非遗得到创新,同时使他们自己具有一种认同感和历史感,从而促进了文化的多样性和人类的创造力。”凉山彝族自治州美姑县以毕摩文化为代表的彝族文化,具有物质文化遗产和非物质文化遗产两方面属性,包含彝族的哲学思想、社会历史、教育伦理、天文历法、文学艺术、风俗礼制、医药卫生等内容,具有较高的历史价值、科学价值和深厚文化底蕴。本文就美姑县非遗保护、传承和发展问题进行粗浅研究和探讨。

一、美姑县非物质文化遗产基本情况

1952年建县的美姑县位于大凉山腹心地带,距州府西昌170公里,四周分别是马边、峨边两个彝族自治县和雷波、昭觉、甘洛、越西5个彝族聚居县。全县地域面积2573平方公里,辖36个乡镇292个行政村,总人口27.07万人,其中彝族人口占98.6 %以上,是一个典型的彝族聚居县。由于长期处在相对封闭的大凉山腹心地带,外来文化对这里的彝族传统文化影响比较微弱,使得这里成为了彝族传统文化保存最完整、彝族民俗风情保存最浓厚、彝族文化遗产保存最丰富的彝族聚居地之一。长期以来,美姑县享有“毕摩文化之乡”“摔跤之乡”“美女之乡”“熊猫之乡”“南红玛瑙之乡”“五乡”之美誉。美姑县以毕摩文化为代表的彝族文化,成为了了解、认知、研究彝族传统文化的典型。

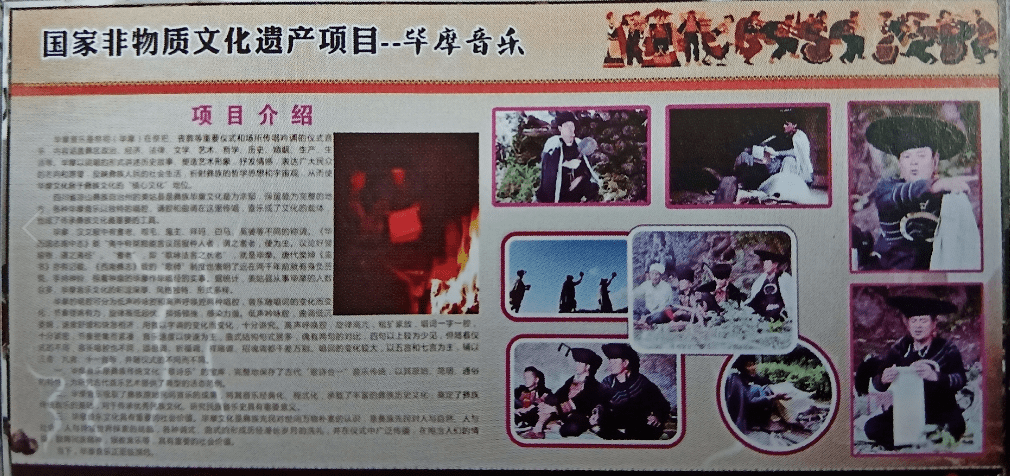

进入新世纪以来,美姑县在州委州政府领导下,在四川省文化和旅游厅、凉山州文化广电新闻出版局和凉山州非遗中心等有关部门指导下,认真贯彻落实“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,按照“非遗保护工作要创造性传承、创新性保护、创意性发展”的要求,牢固树立文化自信理念,进一步解放思想,转变观念,加强对“非遗”保护的创造性传承、创新性保护和创意性发展;用强烈的家园意识、阵地意识、坚守意识,切实保护非物质文化遗产赖以生存的乡村文化生态;以创新的精神,持续不断推进非遗走生产性保护之路,开创了美姑县非遗抢救、保护、传承、发展和利用工作,并取得引人瞩目的成绩:截至2017年底,全县拥有国家级非遗代表性名录项目5项(彝族克智、彝族婚俗、尼木措毕祭祀、毕摩绘画、毕摩音乐),国家级档案文献遗产名录1项(彝族毕摩文献),省级6项,州级12项,县级89项,州级文化生态保护实验区1个。另外,还拥有国家级非遗代表性传承人3名,省级传承人9名,州级传承人31名,县级传承人48名,因之成为名副其实的四川省非物质文化遗产第一大县。2014年,四川省命名第一批非物质文化遗产传习基地时,美姑县即被命名为四川省彝族克智传习基地。

二、美姑县保护、传承和发展非物质文化遗产采取的政策措施

(一)健全机构,加强领导,制定政策

美姑县自从本世纪初大规模开展非遗保护工作以来,认真按照国家、省、州关于非遗保护工作的安排部署,强化领导,健全机制,明确措施,狠抓落实,全面开展非遗搜集、整理、研究、申报和保护利用工作。2005年,美姑县即成立非物质文化遗产申报委员会,专门负责全县非遗普查和申报工作。2012年,美姑县又成立非物质文化遗产保护中心和中国彝族谱系研究中心,专门负责全县非遗抢救与保护、彝族谱系收集整理与研究工作。近年又先后成立美姑县彝族摔跤协会、县摄影家协会、县书画协会、县作家协会、县民间德古协会等协会。全县先后制定出台《美姑县非物质文化遗产保护工程实施方案》《美姑县非物质文化遗产保护规划》《美姑县非物质文化遗产代表性传承人管理办法》,为保护全县民族民间传统文化和开展非遗保护工作提供了组织保障、政策支持和地方性法规依据。

(二)强化宣传发动,营造良好社会氛围

最近十多年来,美姑县始终把通过宣传发动和教育引导,增强全民保护意识作为全县非遗保护、传承和发展工作的重要内容之一,以文化遗产日、重大节庆特别是彝族节庆宣传活动为载体,积极开展非遗保护、传承和发展宣传活动。到2017年,已连续成功举办三届美姑县“尼姆•约纱茨”民俗活动和彝历新年期间民俗活动。还通过举办非遗展览、展演、非遗进校园、电视宣传、制作专题片等形式进行内外宣传。美姑县组织采写、拍摄制作的9个非遗项目专稿、专题片先后在县外宣网、县广播电视台和《凉山日报》、凉山州广播电视台“非遗之光”栏目刊播,让社会各界充分了解、认识全县现有的各类非物质文化遗产,明白“非遗保护、人人有责”,营造了良好社会氛围。

(三)以基础普查为手段,建立各类非遗保护名录体系

2005年至2010年,根据省、州提出的“摸清家底、建立名录、明确重点、抢救一批具有重要历史、文化艺术价值而又濒临消亡的民族民间传统文化项目,并在保护的基础上进行合理利用、适度开发”目标任务,美姑县组织大量人力物力,在全县范围内开展三次大规模非遗基础普查。

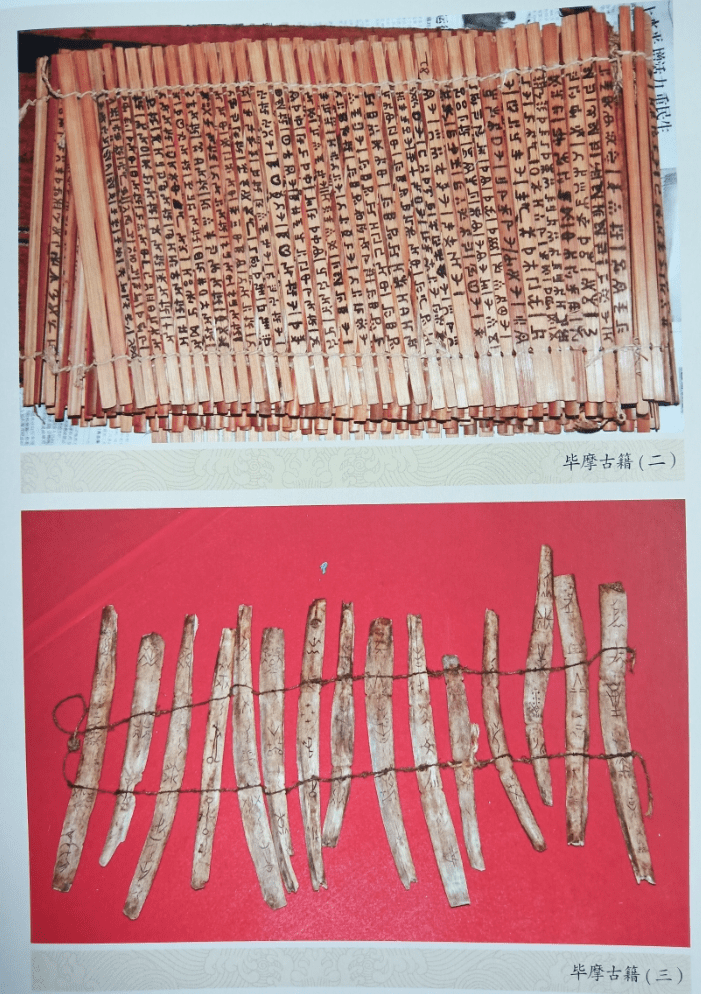

2007年至2017年,又连续不断组织人员普查全县民族民间文化,普查项目涵盖17个大类100多个小类。其中,民间故事、神话、传说135个,谚语、方言、笑话1000多条,山歌200多首,婚、丧、嫁、娶等民间习俗20多种(类)。2009年,在全县开展彝族毕摩普查,普查范围涉及36个乡镇、292个村、1467个村民小组,普查彝族毕摩6000多人次,征集毕摩文献3000多卷。2015年至2017年,再次在全县36个乡镇大规模开展彝族克智、彝族婚俗、毕摩音乐三个国家级和彝族民间传统音乐的普查,此次普查全面完成民间彝族克智能手120名、民间音乐艺人150名和彝族毕摩86名人员的基本资料采集和录入,录制彝族克智200余首和彝族毕摩音乐100余首音、视频资料,收集300余首民间音乐。先后整理翻译毕摩文献20卷,整理出版《彝族克智》《彝族咒鬼经》《彝族挽歌》《大凉山美姑民间艺术研究》《凉山毕摩》,创办《毕摩文化》年刊,编写出版《美姑县彝族毕摩人物志》,编辑出版地情资料丛书《彝族民间故事》《青青美姑河》《彝人家园》《梦幻美姑》等,同时拍摄各类非物质文化遗产、档案文献遗产图片10多万张,制作“非遗”宣传专题片17部、VCD光碟1000多张,采集和建立全县国家、省、州、县四级非遗保护名录体系,进一步明确重点保护对象和保护内容。

毕摩古籍(孙学元 供图)

(四)扎实开展非遗项目和代表性传承人申报工作

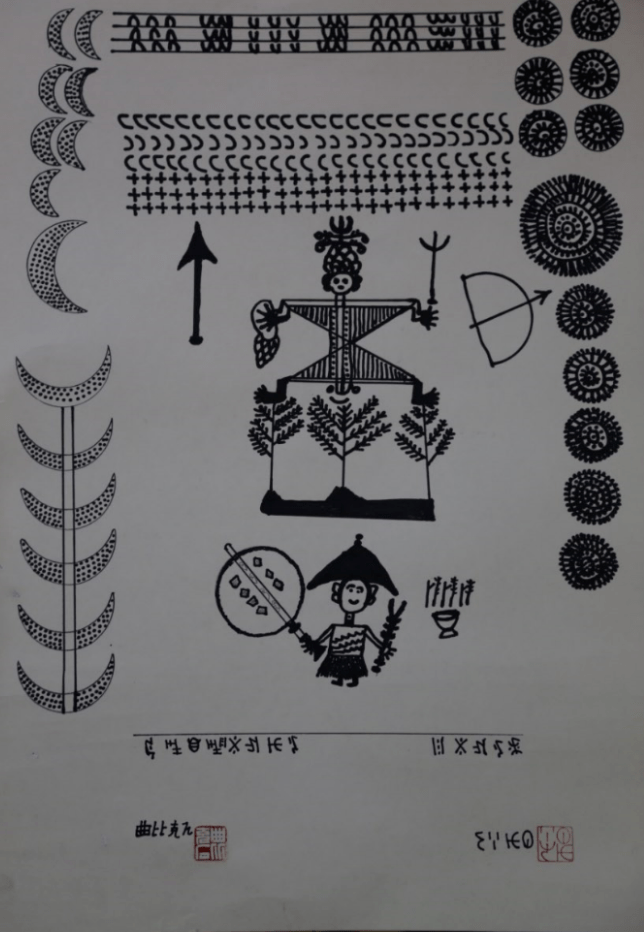

美姑县在开展非遗保护、传承过程中,一边认真开展普查,一边积极进行申报。2005年,经过深入扎实的工作,“尼木措毕祭祀”首次申报成功,被列为第一批省级非遗名录,首次成功开启凉山州非遗申报先河。2007年,“毕摩音乐”“彝族婚俗”“毕摩绘画”“义诺彝族服饰”“彝族克智”被列为第二批省级非遗名录。2008年,彝族“克智”被列为国家第二批非遗名录。2010年,毕摩文献被列入中国档案文献遗产名录。同年,“彝族婚俗” 被列入第三批国家非遗名录。2014年,毕摩音乐、毕摩绘画和尼木措毕祭祀3项名录,又成功列入国家级非遗名录,美姑毕摩文化生态保护实验区也成功列入州级生态保护实验区。

在开展非遗保护、传承过程中,美姑县还认真开展非遗代表性传承人队伍建设和申报工作,确保民间艺术绝技后继有人、代代相传。2009年,海来热几成功入选第三批国家级代表性传承人,曲比勒石、曲比拉合入选四川省第三批代表性传承人名录。2011年,贾巴子则、的日布、曲比阿伍、沈尔阿培4人,入选四川省第四批代表性传承人名录。2012年,曲比拉伙、吉克伍沙入选省级代表性传承人名录。2015年,组织申报的木果等29位州级传承人,已成功列入凉山州第三批非物质文化遗产传承人名录。其中,传统文学类3人、传统技艺类6人、传统体育类4人、传统美术类2人、传统民俗类14人。2016年,刷日拉都和曲比拉机入选四川省第六批代表性传承人名录。2017年,美姑县成功将《彝族博葩》《毕摩剪纸艺术》《毕摩泥塑艺术》《义诺彝族传统泡水酒制作工艺》《彝族丧葬礼仪》《毕摩草扎艺术》《库史妞妞伙》7项非遗项目申报为第五批凉山州非遗项目名录。2017年,美姑县成功将曲比拉合(毕摩音乐)、吉克伍沙(毕摩绘画)2位省级非遗传承人,申报为第四批国家级非遗代表性传承人。

毕摩绘画(孙学元 供图)

(五)以文化惠民为平台,举办各种非遗展演活动

进入21世纪以来,围绕非遗保护工作,美姑县组织举办一系列节庆和非遗展演活动。

2003年,美姑县首次成功举办规模宏大、影响深远的首届“中国彝族毕摩文化节”。

2005年,再次成功举办第二届“中国彝族毕摩文化节”和彝族毕摩文化学术年会,着力打造彝族毕摩文化品牌。根据非遗成果申报和打造彝族文化大县的客观需要,美姑县先后在2012年和2015年成功举办第一、第二届中国美姑彝族非物质文化遗产展演。

2013年和2017年,美姑县分别在依果觉乡古拖村和龙门乡瓦古觉村成功举办彝历年民俗活动,分别在拖木乡莫硕、依果觉乡大风顶、井叶特西乡井叶硕诺举办美姑县“尼姆•约纱茨”民俗活动。

2012年至今,美姑县每年都以文化惠民展演为平台,举办一次大型的非遗展演,每月都举行一次小型的非遗展演,每年都举办“彝族克智”辩论大赛。同时,还组织全县优秀非遗项目和代表性传承人到县内各中小学校(园)和西昌学院、乐山师范学院、西南民族大学等高校开展非遗进校园展演活动,组织非遗项目和传承人参加成都国际非遗节、成都西部文化博览会、凉山彝族国际火把节、民族艺术节、亚洲青年艺术节、中央电视台春节联欢晚会凉山分会场演出、北京中国民间文艺家协会组织的“我演我绣”非物质文化遗产展演、四川昭觉谷克德火把节、西昌市和昭觉县国际诗歌周活动、上海中国早期的历史与意义研讨会、“上海音乐学院亚欧音乐研究中心”成立交流演出等重大非遗宣传展示活动。这些规模宏大、形式多样、内容丰富、效果显著、影响深远的县内外非遗展演活动,生动形象地介绍、宣传、推广、打造了美姑县的非物质文化遗产品牌,进一步增强了宣传效果,也不断提高了美姑县的知名度。

毕摩特技表演(孙学元 供图)

(六)以免费培训为平台,培养非遗后继人才

在所有资源中,人才资源是第一位的资源。美姑县牢固树立人才资源理念,着力抓好非遗人才队伍建设。自从进入新世纪以来,美姑县组织县文化馆长期免费开办彝族月琴、彝族口弦、毕摩绘画、毕摩音乐等非遗培训班,由非遗传承人担任培训老师。在开展培训工作时,美姑县制定了培训内容、培训方式、培训纪律和考核办法,明确传承人职责和义务,指导传承人按照培训要求积极开展非遗传习活动。目前,参加培训的有中小学生、社会青年、毕摩文化爱好者、非遗办工作人员、在职职工和退休职工等,约300人。这些培训和传习活动,一方面锻炼和提高了非遗传承人的传承能力、工作水平和业务素质,另一方面,也发现、培养了一批非遗人才,扩大了全县非遗传承人队伍,为全县非遗项目保护、传承、发展和传播、开发培养了后继人才。

毕摩仪式(孙学元 供图)

(七)多方参与,不断加强理论研究和田野调查

为不断加强全县非遗保护、传承、发展的理论研究和管理水平,美姑县每年都要邀请一批全国著名的彝学专家、学者前来举办讲座和开展业务指导。多年来,凉山州文化广电新闻出版局大力支持,特别是州非遗保护中心彝学专家鼎力相助,为美姑县的非遗工作积极建言献策和进行业务指导。无论在文本的书写上,还是在专题片的拍摄、制作和项目申报环节上,都耐心细致地进行讲解和业务指导。美姑县各位非遗工作人员,克服困难,虚心好学,认真钻研,在短时间内就提高了非遗工作理论水平和业务能力。同时,还积极与西南民族大学、西昌学院等高校协作,建立专门研究团队和田野调查小组,深入全县重点村落,通过召开座谈会、个别访谈、蹲点调查、查阅资料、问卷调查等形式,开展资料收集和调查研究,夯实了全县的非物质文化遗产保护、研究与发展的理论基础。

毕摩音乐展板宣传(孙学元 供图)

三、存在问题与困难

非遗保护、传承是一项涉及面广、内容丰富、影响深远的系统工程,是一项全新的工作,任务艰巨光荣,使命重大深远。这些年来,美姑县的非遗工作虽扎实深入,也取得重大成绩,但相对于非遗保护工作的紧迫性、艰巨性和长期性,全县的工作还只是初步的,在实际工作中面临的问题与困难还比较突出。

(一)对非遗保护、传承、发展和开发工作的重要性认识不足

如前所述,非遗是一个新概念,是一项全新的工作,无论普通百姓,还是各级领导干部,对全县非遗的保护、传承、发展和开发工作,认识都明显不足,甚至相当一部分人员不了解、不认识、不重视非遗工作,致使非遗保护、传承、发展和开发意识淡薄,忽视管理和珍爱现象普遍存在。一些非遗文物、载体,随意丢弃或廉价卖掉;一批学有专长、有一定功底和影响的彝族老人相继去世,他们生前自己没有认真编写、撰写和整理自己的技艺和成果,组织也没有及时安排人去采写、编写和整理,实在非常可惜。

(二)经费投入严重不足,制约着非遗工作深入开展

非遗的保护、研究、传承、发展和开发等是一项长期性、艰巨性的系统工程,需要大量经费支持,但美姑县属国家级贫困县,全县财政收入十分困难,2017年全县财政收入只有8270万元,没有更多资金投入非遗工作,这就严重制约全县非遗抢救、挖掘、整理、研究、保护、发展和开发工作。

(三)保护队伍力量薄弱,专业性人才缺乏

非物质文化遗产既是一个地方历史文化渊源的见证,也是体现地方文化特色的重要形式,内容丰富,含盖面广,保护、传承、研究、发展和开发工作是一门科学,专业性强,需要有较高的专业人才和专门的工作机构来负责。美姑县虽然比较重视非遗工作,但囿于缺乏专业性人才和机构不完善,全县非遗抢救、研究、保护、传承、申报、发展和开发利用工作面临重重困难。

四、提高认识,加强领导,全面开创全县非物质文化遗产工作新局面

(一)提高认识,加强领导 。

文化是一个国家、一个民族的血脉和灵魂,是人民的精神家园,是衡量一个社会和时代发展的人文标杆与精神尺度。实践证明,文化兴则国运兴,文化强则国运强。而非物质文化遗产是文化的重要组成部分,具有重要的历史传承价值、审美艺术价值、科学认识价值、社会和谐价值等多方面价值。党的十九大报告指出:“文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。……推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,继承革命文化,发展社会主义先进文化,不忘本来、吸收外来、面向未来,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量,为人民提供精神指引。”我们要深入贯彻落实党的十九大精神,增强文化自信,提高民族自尊心和自豪感,就必须进一步提高对非遗工作的认识,加强领导。

根据目前非遗工作客观需要,全县可成立以县委书记、县人大常委会主任、县政协主席为顾问,以县政府县长为组长,以县委副书记,县委常委、县委宣传部部长和县政府分管副县长、县人大副主任、县政协副主席为副组长的非遗工作领导小组,县文化、广电、体育、档案、史志、毕摩文化研究中心和各专业协会等部门参加,重点选拔一批政治素质高、业务能力强的专业技术人员,在凉山州非遗办指导下,深入扎实地开展非遗抢救、保护、研究、传承、发展和开发工作。

(二)多渠道增加投入,解决资金短缺问题

实践证明,要开展工作,除了要有人特别是要有一批敬业奉献的专业技术人才队伍外,还必须有经费投入,否则,巧妇难为无米之炊。根据美姑县目前财政收入状况,须打开思路,多渠道筹措经费,解决非遗资金短缺问题。一是把非遗工作经费列入全县财政预算,并随财政收入的增加和物价的上涨而不断增加。二是做强做精项目工作,通过向上级有关部门积极协调,争取非遗项目能挤进国家和省、州文化项目大盘子,才能得到更多更好的项目资金。三是可通过深入细致的宣传发动,组织社会捐款和动员有关人员为国家自动捐献珍藏的、整理的、研究的非遗载体和成果,解决资金短缺问题。四是可通过收费的形式举办非遗成果展览、展演,销售制作和出版的非遗成果光盘、书籍,以弥补工作经费之不足。

(三)创新工作,乘胜前进,再创新业绩

一是加强宣传,不断增强全民保护意识。继续有计划地通过广播电视、新闻媒体、信息咨询、发送资料、举办展览和专题展演等形式,大力宣传《非物质文化遗产法》和非物质文化遗产保护知识,让社会各界和群众加深对非物质文化遗产的了解、认识,从而自觉参与非遗依法保护工作。

二是狠抓队伍建设。可组织成立专门的非物质文化遗产保护中心,加强非遗抢救、保护和传承工作。同时,更加注重培养一批在非物质文化遗产田野调查、研究、保护和传承等方面具有较高敬业精神、较强工作能力和研究水平的专业人才队伍。

三是根据美姑县非物质文化遗产内容丰富、形式多样的实际情况,结合全县“五馆合一”(共同在一个地方修建档案馆、文化馆、图书馆、史志馆、毕摩文化藏经馆)的精神,分设专门的“非遗”展厅,为全县非遗工作发展建立一个实实在在的基地。

今后,美姑县将依据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》和《四川省非物质文化遗产保护条例》《四川省关于传承发展中华优秀传统文化的实施意见》以及国家、省其他关于非物质文化遗产保护的政策法规,结合实际情况,以加强非遗项目宣传展示为平台,以制定全县中长期非遗保护发展规划为突破口,以保护、传承与开发利用并行的方式,积极探索非物质文化遗产保护、发展和开发利用的新途径、新举措、新方法,紧紧围绕展示、传习、研究三大重点建设,着力构建科学化、社会化、立体化保护格局,不断推进美姑县非遗工作向纵深发展。全力打造“彝族毕摩文化”“诺苏库什”“尼姆•约纱茨”“阿依莫格”、彝族摔跤等民俗节日品牌,塑造和提高“中华彝都”“毕圣故里”“古侯•曲涅会盟中心”的文化旅游品牌形象,服务经济社会发展,增强地方民族文化自信。

作者孙学元(左)与瓦西木一(右)研究非遗工作

来源:四川省地方志工作办公室

作者:孙学元(美姑县党史与地方志办公室)瓦西木一(美姑县文化广电和旅游局)