【四川历史名人】演义之外的传奇——诸葛亮 ‖ 吴映熹

本文载《巴蜀史志》2020年第5期“四川历史名人”专刊

演义之外的传奇——诸葛亮

吴映熹

古往今来,不论朝代,无论阶层群体,社会各界都对诸葛亮推崇备至,不吝赞美之辞。据文献可考,对于诸葛亮,三国时有“忠武英高”之称,晋有“岂神之祗,岂人之精”的感慨,唐时的武侯祠碑铭中有“锦江清波,玉垒峻岑,入海际天,如公德音”的赞美。写出了著名《蜀相》的“诗圣”杜甫,一生中有多达20余首诗吟咏或提及诸葛亮,宋代苏轼也曾面对其画像道:“人也?神也?仙也?吾不知之,真卧龙也!”君王、武将中亦不乏他的欣赏者,如李靖曾说“凡战者,以正合,以奇胜,正奇兼善者如孙武、卫青、诸葛亮廖廖数人耳”,清朝康熙皇帝更是直接表示:“诸葛亮云:鞠躬尽瘁,死而后已。为人臣者。惟诸葛亮能如此耳。”此外还有百姓中广为流传的故事、戏文,自发形成的祭祀活动等,数不胜数。

如果放到今天,“身长八尺,容貌甚伟”的诸葛孔明,可谓是统一了各“圈”审美的明星人物。观其一生的为人、为臣、为官之路,也的确可用“义、忠、信、智”4个评价极高的字进行概括,正如明代宋濂所言,“其师以正动,义也;委身事君,忠也;开诚布公,信也;御众以严,智也”,而“其功之不能成,天也”《庄子》说“自古风云多变幻,不以成败论英雄”,这一点在诸葛亮身上体现得尤为鲜明。

不过,他为众人所熟知的形象多来自于四大名著之一的《三国演义》,即使是在随处可见三国文化遗迹的四川,追其本溯其源,大多也是通过演义、戏曲和民间传说形成,并非历史意义上的遗迹。那么历史中真正的诸葛亮,是否也是这样一个足智多谋、德才兼备的“千古完人”呢?

生平简历

诸葛亮生于儒学传家的仕宦家庭,家乡在琅琊郡阳都县(今山东省沂南县)。在家乡生活的13年中,因幼时母、父先后病故,托由叔父诸葛玄抚养照顾。14岁时,诸葛亮随叔父离开家乡赴豫章(今江西南昌),次年投奔荆州牧刘表。17岁时,诸葛玄病逝,诸葛亮与弟诸葛均失去主要的生活依靠,在刘表帮助下移居隆中耕读。当时的隆中距襄阳城西20里,但属南阳郡管辖,所以诸葛亮在《出师表》里说自己“躬耕南阳”。

湖北襄阳古隆中

经过10年的结庐勤耕与苦读,以及在荆州广交师友,诸葛亮学识才智大进,被庞德公、司马徽等人誉为“卧龙”。其朋友徐庶、石韬、崔州平、孟公威等也都是很有才华的人物,其岳父黄承彦亦是沔南名士。虽然诸葛玄与刘表有旧,但诸葛亮没有出仕,而是躬耕向学,待时而起。直到汉献帝建安十二年(207),刘备“三顾茅庐”,27岁的诸葛亮献上《隆中对》,提出“兴复汉室”的战略规划,才是他仕途的开始。建安十九年(214),诸葛亮34岁时,奉刘备之命率军从荆州西援,与刘备会师成都,从此定居,直到54岁病逝于五丈原前线,入蜀定居达21年。诸葛亮入蜀到成都定居以后,只在平定南中叛乱和北伐时(即所谓“六出祁山”)远离蜀地,所以在他54年的生涯中,有近20年的时间生活在成都及四川,将一生中最为辉煌的岁月奉献给了蜀郡;这一段时间也是他事业成就达到高峰的时期,是他得以留名青史、成为名臣贤相的完成时期。

修身齐家

有人评价诸葛亮:“一生廉洁奉公,淡泊名利;治家严谨,家风纯正;谦虚谨慎,从善如流;严于律己,勇于担责;忠贞不二,慎始全终,是中国封建社会里正身律己、忠臣贤相的典范。”简而言之,就是对“修身齐家治国平天下”的儒家理念进行了完美的实践。

《礼记·大学》曰:“古之欲明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”其中所追求的“修身齐家治国平天下”,从最基本的“修身”开始,直到达成“平天下”的理想,将个人与家国天下统一了起来。

诸葛亮身处黄巾起义爆发的时代,政治局面混乱,社会动荡不安,现实以及身世使得诸葛亮从小便能直接、深刻地观察社会、认识社会。在隆中时,诸葛亮除亲自田间耕作,还将大部分精力用于读书、游历,结交有声望有学识的名士,可谓格物致知;在增长见识的同时,也扩大了自己在荆州地区的影响力,为后来刘备通过他人举荐而“三顾茅庐”埋下了可能性。

至于“正其心,诚其意”,诸葛亮用贯穿一生的“忠”作为答卷。他一生对刘备与蜀汉忠心耿耿、从一而从一而终,即使在白帝托孤、刘备过世之后,依然对后主刘禅鞠躬尽瘁,掌权而不贪权,最后甚至为了蜀汉的事业,在五丈原的军旅中劳累至死。“忠”作为儒家思想中核心观念的“仁”最重要的一类外现,无疑在诸葛亮身上体现得淋漓尽致,这份忠君爱国的精神,亦使他成为我国历朝历代忠臣的最高代表与典范。

沂南诸葛亮城诸葛亮14岁少年站像

“修身”之后,便是“齐家”。诸葛亮的家风主要体现在《诫子书》《又诫子书》《诫外生书》等家书之中。《诫子书》是诸葛亮临终时写给8岁儿子诸葛瞻的一封家书,涉及立志、勤学、修身、养德等方面内容;《又诫子书》是诸葛亮写给养子诸葛乔的家书,专门谈论饮酒问题;《诫外生书》是诸葛亮写给外甥庞涣的家书,谈论立志的重要性。其中有名的文段,如《诫子书》:“夫君子之行,静以修身,俭以养德。非澹泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也。非学无以广才,非志无以成学,淫慢则不能励精,险躁则不能治性。”又如《诫外生书》:“夫志当存高远,慕先贤,绝情欲,弃凝滞,使庶几之志,揭然有所存,侧然有所感……若志不强毅,意不慷慨,徒碌碌滞于俗,默默束于情,永窜伏于凡庸,不免于下流矣!”明显寄寓了“修身齐家治国平天下”的内涵,旨在告诫晚辈不可放纵、不勤学、“不接世”,认为真正的人才,应当为国家及社会所用。诸葛亮劝诫子弟心志拳拳、意境旷远,在传承诸葛家风的基础上,熔铸了自身独特的人生感悟及家国情怀,是培育良好家风、涵养正气的典范之作,至今依然具有现实意义和借鉴价值。此外,诸葛亮自身更是心系天下,站在忠义的高度谨慎处世,与《出师表》中所说言行一致,“苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯”,将治国安邦、济世安民作为自己最高理想和人生追求,把家族命运与国家前途、黎民苍生相系。在隆中之时,诸葛亮就“自比于管仲、乐毅”,渴望像管仲、乐毅一样能有机会辅助明君,兼济天下。担任蜀相时,诸葛亮“抚百姓,示仪轨,约官职,从权制,开诚心,布公道”,深受百姓爱戴。

治国平天下

陈寿在《三国志》中评价诸葛亮,“以其用心平而劝诫明也”,虽受到魏晋正统史观的约束,与《三国演义》的小说式记述不同,摒弃了诸多溢美之词,但依然不难看出对于诸葛亮的推崇备至,关于其“治国”有如下的记载与评述:

及备殂没,嗣子幼弱,事无巨细,亮皆专之。于是外连东吴,内平南越,立法施度,整理戎旅,工械技巧,物究其极,科教严明,赏罚必信,无恶不惩,无善不显,至于吏不容奸,人怀自厉,道不拾遗,强不侵弱,风化肃然也……其秋病卒,黎庶追思,以为口实。至今梁、益之民,咨述亮者,言犹在耳,虽《甘棠》之咏召公,郑人之歌子产,无以远譬也。孟轲有云:“以逸道使民,虽劳不怨;以生道杀人,虽死不忿。”信矣!论者或怪亮文彩不艳,而过于丁宁周至。臣愚以为咎繇大贤也,周公圣人也,考之《尚书》,咎繇之谟略而雅,周公之诰烦而悉。何则?咎繇与舜、禹共谈,周公与群下矢誓故也。亮所与言,尽众人凡士,故其文指不得及远也。然其声教遗言,皆经事综物,公诚之心,形于文墨,足以知其人之意理,而有补于当世……

诸葛亮之为相国也,抚百姓,示仪轨,约官职,从权制,开诚心,布公道;尽忠益时者虽仇必赏,犯法怠慢者虽亲必罚,服罪输情者虽重必释,游辞巧饰者虽轻必戮;善无微而不赏,恶无纤而不贬;庶事精练,物理其本,循名责实,虚伪不齿;终于邦域之内,咸畏而爱之,刑政虽峻而无怨者,以其用心平而劝戒明也。可谓识治之良才,管、萧之亚匹矣。

“可谓识治之良才,管、萧之亚匹矣。”在当时的语境下,无疑是极高的认可。诸葛亮励精图治,革除弊政,广任贤才,注重法治;首设堰官锦官,发展生产,务农殖谷,富国强兵;南征平叛,改善与西南各族的关系;东和孙吴,多次出兵北伐曹魏,力图兴复汉室、一统天下。更为可贵的是,在诸葛亮公忠体国的思想和作风影响下,蜀汉官员形成了一种为官节俭、廉政奉公的政治氛围,造就了一个廉政时代,以至于在诸葛亮死后,依然维持蜀汉长达几十年的正常运转。

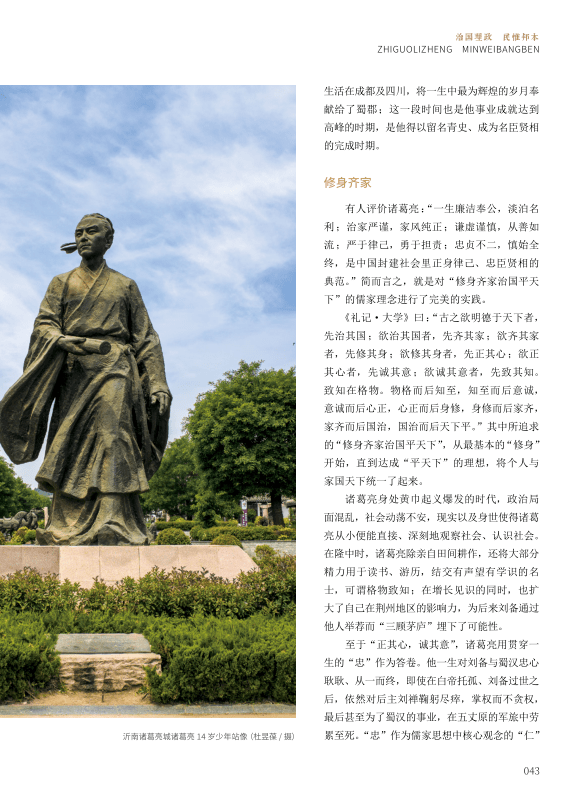

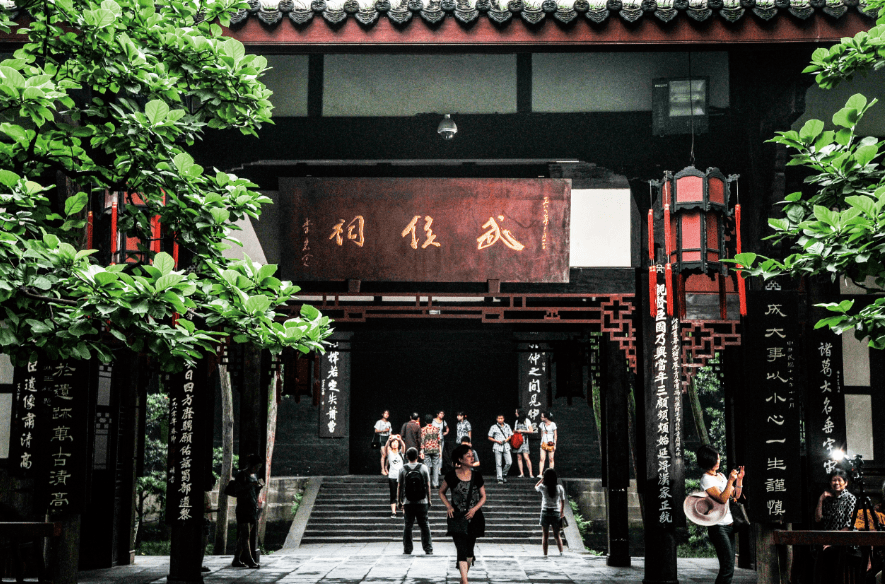

当时蜀国许多地方都上书请求为诸葛亮建立祀庙。《襄阳记》有载,在朝廷碍于礼制而暂时还不能为诸葛亮建祀立庙的时期,民间利用岁时节令祭祀诸葛丞相,形成“百姓郊祭,戎夷野祀”的情形。在《云南志》中也有具体的记载:“永昌城,古哀牢地……有诸葛武侯城,城有神庙,土俗咸生敬畏,祷祝不阙,骑马遥望庙皆下马趋走。”直到今天,在四川依然保留了大量关于诸葛亮的历史遗存,如成都武侯祠、武担山、九里堤遗址、万里桥、诸葛井、葛陌、都江堰、夹江诸葛亮点将台、青白江三国八阵图遗址、孔明乡与马刨井,西昌诸葛城、雷波诸葛亮点将台、越西诸葛忠武侯祠,绵阳诸葛双忠祠、涪水诸葛营、三堆子、饮马缸、诸葛寨、卧龙山、孔明泉,广元明月峡古栈道、剑门关,宜宾丞相祠、点将台、观斗山,内江隆昌武侯祠遗址、合江武侯祠遗址等。

成都市武侯祠

“修身齐家治国平天下”,这最后一步,也是儒家的终极理想——达到天下在一种等级秩序基础上的平等和公平。诸葛亮亲身经历了黄巾起义、董卓之乱、天下分裂、战乱不断等造成社会秩序大动乱的变迁,因而对人民在动乱中所经受的苦难,有深刻的体会和理解,渴望天下一统而致天下太平,最终使人民安居乐业。诸葛亮作为不世出的战略家,对于天下形势一直有着清醒的认知。对于“兴复汉室”这一目标,早在《隆中对》时,所提出的方针便是分阶段实施:第一步是“跨有荆、益”,与曹操、孙权形成鼎立之势;第二步是等待时机,当“天下有变”时,则两路出兵,夹击中原。这个先走向三分、再求统一的战略决策,是当时最全面、最具体、最有实效的立国方略b 。建安二十四年(219),关羽在荆州向曹仁等发动进攻,于禁投降,庞德被斩,梁、郏、陆浑等地民众接受了关羽印号,反曹拥汉,以至于“曹公议徙许都以避其锐”。蜀后主建兴六年(228),诸葛亮第一次北伐,魏国的天水、南安、安定三郡叛魏而降蜀汉,足可见“兴复汉室”不仅是诸葛亮与刘备的个人政治理想,而且是在逐鹿之时的一面极具号召力的旗帜。

但后来的荆州之失、夷陵之败,使得蜀汉元气大伤,魏、蜀、吴三足鼎立的局面更加无法动摇,意味着“兴复汉室”的可能已微乎其微。不过诸葛亮并没有放弃自己“平天下”的政治追求,在平定南中之后,“治戎讲武,以俟大举”,从建兴五年(227)北驻汉中、建兴六年(228)第一次伐魏,直到建兴十二年(234)5次伐魏时病故军中。以弱小的蜀汉而讨伐强大的魏国,困难之大,聪明睿智如诸葛亮者是很清楚的,但他“知其不可为而为之”,实际是“士为知己者死”精神的实践,也是想以“人谋”的努力而争取出现奇迹c。不但彰显出了儒家“自强不息”的品格,同时秉承儒家精神,为建立“泽及百世”的功业,践行了“鞠躬尽瘁,死而后已”的诺言。

“自古风云多变幻,不以成败论英雄。”诸葛亮所展现出的品质、所遗留下的精神,早已远远超过“匡扶汉室”这一具体事业的价值。正如评选首批四川历史名人时,成都市诸葛亮研究会副会长、武侯祠博物馆原副馆长谭良啸所说:“诸葛亮宁静淡泊的气质、忠贞不渝的情操、廉洁务实的作风、慎始善终的精神、为事业献身的忠义,闪耀着中华民族传统美德的光华,承载着我们民族的优秀传统文化,有着我们民族独特的精神标识。他的品德思想、治国治军才能,是我国优秀传统文化的重要组成部分……诸葛亮治蜀造福于巴蜀人民。他死后一千多年来,受到各阶层人民的缅怀和赞扬。这种追思和敬仰,表达的是对中华民族传统美德的赞赏,体现的是我们民族在几千年奋斗中形成的历史观、伦理观、价值取向和审美情趣。”

来源:四川省地方志工作办公室 原 载《巴蜀史志》2020年第5期“四川历史名人”专刊

作者:吴映熹(四川大学文学与新闻学院汉语言文学专业2017级学生)