【记忆】常隆庆与攀西矿产资源开发‖张民

本文载《巴蜀史志》2025年第1期

常隆庆与攀西矿产资源开发

张 民

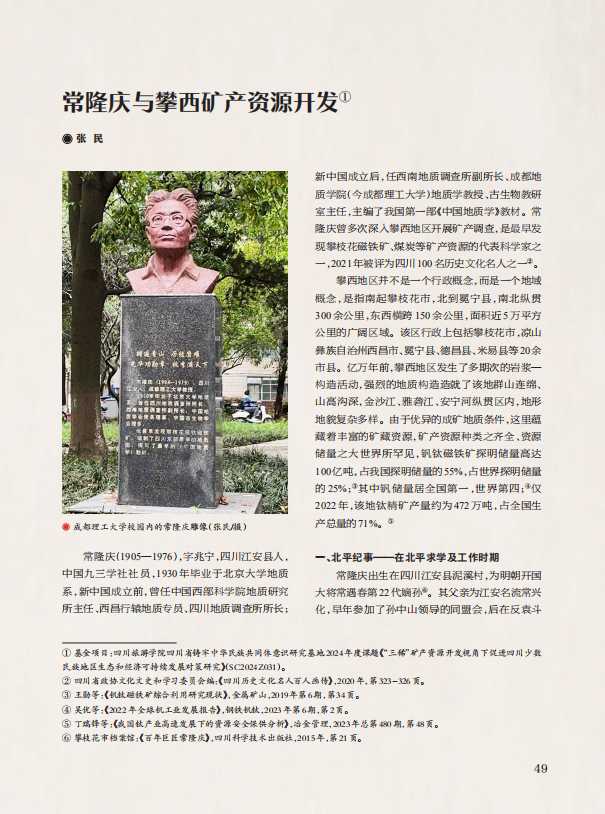

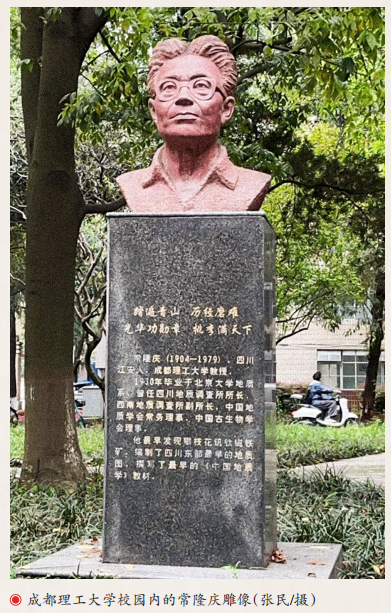

常隆庆(1905—1976),字兆宁,四川省江安县人,中国九三学社社员。1930年毕业于北京大学地质系。新中国成立前,任中国西部科学院地质研究所主任、西昌行辕地质专员、四川地质调查所所长;新中国成立后,任西南地质调查所副所长、成都地质学院(今成都理工大学)地质学教授、古生物教研室主任,主编了我国第一部《中国地质学》教材。常隆庆曾多次深入攀西地区开展矿产调查,是最早发现攀枝花磁铁矿、煤炭等矿产资源的代表科学家之一,2021年被评为四川100名历史文化名人之一。

攀西地区并不是一个行政概念,而是一个地域概念,是指南起攀枝花市,北到冕宁县,南北纵贯300余公里,东西横跨150余公里,面积近5万平方公里的广阔区域。该区行政上包括攀枝花市,凉山彝族自治州西昌市、冕宁县、德昌县、米易县等20余市县。亿万年前,攀西地区发生了多期次的岩浆—构造活动,强烈的地质构造造就了该地群山连绵、山高沟深,金沙江、雅砻江、安宁河纵贯区内,地形地貌复杂多样。由于优异的成矿地质条件,这里蕴藏着丰富的矿藏资源,矿产资源种类之齐全、资源储量之大世界所罕见,钒钛磁铁矿探明储量高达100亿吨,占我国探明储量的55%,占世界探明储量的25%;其中钒储量居全国第一,世界第四;仅2022年,该地钛精矿产量约为472万吨,占全国生产总量的71%。

一、北平纪事——在北平求学及工作时期

常隆庆出生在四川江安县泥溪村,为明朝开国大将常遇春第22代嫡孙⑥。其父亲为江安名流常兴化,早年参加了孙中山领导的同盟会,后在反袁斗争中牺牲。常隆庆1922年考入北京大学理预科,本着“科学救国”“实业救国”的崇高理想,他选择了当时最艰苦的学科—地质学。1924年,他顺利进入北京大学地质系学习,先后师从葛利普、丁文江、朱家骅和孙云铸,毕业前一年又师从翁文灏学习构造地质学。

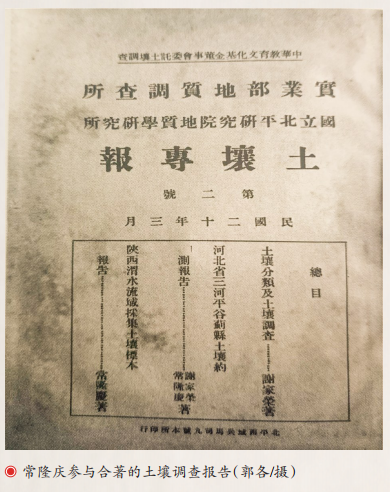

常隆庆1930年从北京大学毕业后,在恩师翁文灏的引荐下就职北平中央地质调查所。中央地质调查所作为中国近代建立最早、机构最完善的地质调查研究机构,曾被蔡元培先生认为是“中国第一个名副其实的科研机构”。常隆庆到地质调查所后被分配到刚成立的土壤研究室,开展的第一项工作就是“陕西渭水流域土壤调查”。1930年到1932年之间,常隆庆在北京、河北、陕西、山西、甘肃、黑龙江多地开展土壤调查,发表了多篇与他人合著的土壤调查报告。土壤调查是纯科学研究性质的工作,对于当时处在水深火热、民不聊生的中国来说,这样的科研项目显得“奢侈”和“无用”,常隆庆深感这不是他想要的“实业救国”的地质理想,不过通过两年的野外实地调查,巩固、拓展了他的野外知识。

二、初见攀西——任职中国西部科学院时期

1932年9月,常隆庆应卢作孚之邀回到重庆,任职中国西部科学院地质研究所主任。1934年4月,中国西部科学院决定组建“雷马峨屏考察团”,由常隆庆带队开展综合性科学考察。“雷马峨屏”地区背靠大凉山,社会生产方式落后,大小凉山是彝族人主要生活地区,对外界来说近乎隔绝。考察团克服兵灾匪患、风雪饥寒等种种困难,耗时半年之久,考察记录了沿途地质、矿产、民俗、宗教、生物、植物等多领域情况。考察结束后,常隆庆与施怀仁、俞德浚合作完成了《四川省雷马峨屏调查记》,第一次系统全面地向世人展示了攀西彝人地区风土人情。

1935年12月,攀西马边县发生地震,传说震后山崩导致金沙江断流,四川省政府电告常隆庆要求其前往地震灾区进行调查。1936年1月,常隆庆从重庆出发经西昌前往会理开展调查。经过实地调查发现:“而此沙堰,在12月19日上午四时,即溢出堰外,沙坝经侵蚀后遂逐渐低下未成水灾。” 回到会理县后,常隆庆将此次调查目的调整为矿产资源调查,开始了长达8个月的宁属七县的矿产资源调查。尤其是从会理县出发,到达了金沙江北岸的三堆子,又从三堆子沿金沙江北岸过雅砻江后到达倮果,进入了当时的盐边县。在盐边县境内,常隆庆经密地、倒马坎,再走马颈子、烂泥田、弄弄坪新庄、棉花地,到达盐边老县城。尽管此次常隆庆到了倒马坎一带,但是并没有见到兰尖铁矿,算是一种遗憾。此次调查是常隆庆第一次到达攀枝花地区。1936年底,常隆庆撰写完成《宁属七县地质矿产初志》,第一次系统地向世人揭示了攀西地区丰富的矿产资源,报告一出引起了全社会的极高关注。这是一部具有极高科学价值的文献资料,内容详细记录上百处矿点和几十种矿产种类,部分还估算了资源量,且提出了开发建设意见,还提出“金脉即浸染式之磁铁矿赤铁矿”成矿机理。

三、探索攀西——任职西昌行辕地质专员时期

1939年全国抗日形势甚为艰难,西南成为全国抗日的大后方,西昌扼守川滇康三省,战略地位凸显,蒋介石将西昌设定为国民政府的“第二陪都”,并设立“国民政府军事委员会委员长西昌行辕”,委任张笃伦担任行辕主任。当时《宁属七县地质矿产》调查报告已出版,首次向世人披露了攀西地区无比丰富的矿藏资源,引起了政治、经济、学术界的震惊和高度重视,张笃伦写信给时任四川省建设厅厅长何北衡,指名邀请常隆庆到行辕任地质专员,担当“资源开发”之重任。

当年常隆庆开始了他的第四次攀西之行,主要任务是勘查煤炭资源,以满足攀西地区金属矿产冶炼之需求。当年11月,常隆庆从西昌出发前往会理开始着手调查。他在会理县打听到,当地一些小炼铜厂的煤是从云南省永仁县仁和街(今攀枝花市仁和区仁和镇)购买的,于是他立即前往仁和街。在仁和街上看到有人挑着煤炭卖,经询问得知煤炭是在附近那拉箐山上挖的,常隆庆立即前往金沙江南岸的那拉箐。到达那拉箐后,常隆庆开始四处走访调查,寻访了多处小煤窑。常隆庆凭借扎实的地质知识敏锐地意识到,那拉箐地下可能蕴藏着巨量煤矿资源,他仔细调查后,在那拉箐一带发现了花山、大宝鼎、小宝鼎等6处煤田,初步估算上亿吨。随后,常隆庆撰写《云南永仁那拉箐煤田地质报告》,消息一出,立即在科学界、实业界、军政界引起巨大轰动。那拉箐煤田的发现是建设抗战大后方的一项重大科技成果,成为当时中国西南地区少数几个大煤田之一,在抗战最艰苦时期,极大提振了中国军民抗战之信心。新中国成立后,那拉箐煤田(后改名宝鼎煤矿)得到大规模开发,成为西南三线建设攀枝花钢铁工业基地重要的配套资源。常隆庆也因为那拉箐煤田的发现被国民政府授予乙级一等“光华”勋章,被中国地质学会授予地质学最高奖“赵亚曾纪念奖”。

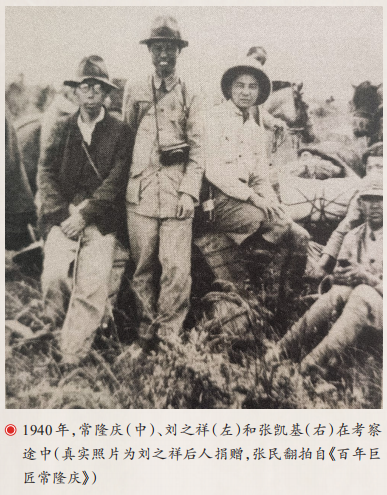

1940年,常隆庆代表西昌行辕加入西康地质调查所与国立西康技艺专科学校组成的联合地质调查队中,由刘之祥担任领队,共同开展川滇康边区地质矿产调查。由于常隆庆之前已多次到过攀西,熟悉沿途地质情况,给调查队提供了丰富的基础资料。联合调查队足迹遍布盐边、盐源和云南省华坪、永胜、丽江等地。9月,调查队在硫磺沟、尖包包、营盘山发现著名的攀枝花兰尖磁铁矿。关于此矿的发现,还有一个有趣的故事。据刘之祥回忆:“攀枝花磁铁矿的发现开始是从一户人家的院子里‘发现’。9月5日下午到达攀枝花,住在硫磺沟附近的罗明显家。傍晚,我在罗家院内散步,无意中看到地上有两块小石头很像是磁铁矿,捡起来看,果然不错。第二天早上,我把这两块小石头拿给常隆庆看,他也肯定了是磁铁矿。我们找来了主人罗明显,问他这两块矿石的来历,他说这样的石头附近很多。早饭后,我们就让罗带路去找矿,走到尖包包,果然发现了铁矿露头。测量以后,再走乱崖,又发现铁矿露头而且比尖包包更大更厚,我们不禁欣喜若狂”。返回西昌后,刘之祥和常隆庆分别撰写了报告,刘之祥撰写《康滇边区之地质与矿产》和《西康宁属北部之地质与矿产》。常隆庆撰写《盐边、盐源、华坪、永胜等县矿产调查报告》,报告中说:“攀枝花铁矿为宁属现知各铁矿中距水运最近,而距煤田亦最近者,储量亦丰,其位置之优越,在已知各铁矿之上,有首先经营之价值”。

四、挂念攀西——在成都地质学院教书育人时期

重庆解放后,常隆庆担任西南地质调查所副所长。1951年,全国开展“三反”运动,常隆庆受此冲击,被调到新成立的重庆地质勘探干部学校从事教学研究工作。4年后,国家高等教育院系调整,常隆庆又被调至成都地质学院工作。常隆庆一到成都地质学院就担任古生物教研室主任。1958年全民大炼钢,成都地质学院学生到雅安天全、石棉等地“找铁矿”,常隆庆也被指派去指导学生。虽然他知道雅安地区不具备铁矿成矿的地质条件,但他还是毫不推脱,希望借此机会来给学生传授野外知识。

1978年拨乱反正之后,成都地质学院确认常隆庆被错划为“右派分子”,且正式确认他的政治名誉和教授职务。常隆庆重新接受党组织的安排,又回到工作岗位上,当年就和黄邦强等人到安宁河实地考察,起草论文《四川安宁河断裂系发展轮廓》。1979年5月至6月,常隆庆率领成都地质学院考察组再赴攀西会理、会东开展“断裂系和成矿规律”研究,这是他人生中最后一次踏上攀西这片土地。7月17日,攀枝花市委宣传部工作人员帅荣富专门到成都当面向常隆庆传达时任中央政治局委员、国务院副总理方毅同志的关爱:“攀枝花现在建成了,不要忘了发现攀枝花的有功前人。”4天后的7月21日,常隆庆因积劳成疾,突发脑出血,溘然长逝,倒在了书架旁。

五、常隆庆对促进民族地区经济发展和民族交融的贡献

常隆庆有着高瞻远瞩的战略眼光和深谋远虑的国防思想,很早就认识到四川作为抗战大后方,在易守难攻的攀西地区建立重工业区对于维护国家安全的重要性,提出了开发攀西的伟大构想。他在1938年提交给四川省政府的《开发四川省第十八行政区矿产意见书》中指出:“诚能举全国之力,使宁属(今攀西地区)成为一重工业区,斯可养精蓄锐,藉钢铁之力,以发挥国力,而图复兴之大业也”。《意见书》还指出了修建铁路的重要性,他说:“此铁路(成昆铁路)对于宁属之开发,固为重要,而其对于西南国防,及全国之安全上尤为重要”。常隆庆一生的梦想就是实业救国,他用一生的奋斗证明了:“实业的确可以救国,但必须是在中国共产党的强大领导下。”1965年,在党和国家领导人亲自安排部署下,西南三线建设头号工程攀枝花钢铁基地开始大规模建设,经过几十年的发展,如今的攀西地区已经变成了一个以攀枝花市和西昌市为核心的,集钢铁、煤炭、水利水电、航空航天、有色冶金等为一体的具有战略地位的工业集群区。

攀西地区是全国最大的彝族聚居区,此外还有傈僳族、苗族、纳西族、藏族等其他众多的少数民族。崎岖的山地、幽深的峡谷犹如一道天然的屏障,不仅限制了该地生产力的发展,也极大隔绝了人们与外界经济文化的交流,阻碍民族交往、交流与交融。攀西工业基地的建设,至少影响和改变了西南地区2000万人的命运,使西南偏僻闭塞地区社会进步了超过50年。半个多世纪过去了,这块曾经的不毛之地、萑苻之国在中国共产党的领导下变成了“钒钛之都”“康养圣地”,攀西也成为汇聚全国最大彝族聚居区民族团结进步力量的典范。此情此景,让人不禁感叹,真是换了人间!

来源:四川省地方志工作办公室

作者:张 民(四川旅游学院)