【端午特辑】趣谈端午习俗‖刘祯贵

趣谈端午习俗

刘祯贵

作为中国三大岁时节日之一,据传端午节起源于春秋战国时期,至今已有2000多年的历史。作为中华民族千百年来悠久而古老的传统节日,端午节还有端阳节、午日节、诗人节、重午节、浴兰节、龙舟节、中天节等20多个不同名称。

端午节名称的来历,与汉字“端”有着密切联系。古汉语中,“端”有开头、初始之意。晋人周处著《风土记》曾提及:“仲夏端午。端,初也。”“端者,始也。五日午时为天中节,故作种种物能辟邪恶。”另外,古人通常习惯以“端”来称呼五月的前几天。端午别称“端五”,相当于五月“初五”。宋人陈元靓在其所著《岁时广记》记载道:“京师市尘人,以五月初一为端一,初二为端二,数以至五谓之端五。”

端午节主要流传于我国南方吴越一带,本属于我国南方先民在拜祭龙祖所创立的节日。端午节最初是作为一种“图腾祭”形式出现,把“龙”作为图腾。上古先民择“龙升天”吉日祭龙祖,选择在端午期间进行拜祭,旨在注入夏季时令“祛病防疫”之风尚。由于传说战国时期的楚国著名诗人屈原在五月五日这一天,因忧国忧民而跳汨罗江自尽,之后人们也将端午节作为纪念屈原的日子。当然,端午节还有纪念曹娥、伍子胥及介子推等不同说法。

端午的习俗相当多,主要有划龙舟、拜神祭祖、祭龙、浸龙舟水、佩香囊、采草药、挂艾草、洗草药水、吃粽子、拴五色丝线、放纸龙、放纸鸢等习俗。由于各地地域文化有所不同,端午习俗又存在着习俗内容或细节等方面的差异。自古以来诸多文献记载了不同地区的端午习俗。

1.端午悬菖蒲、艾叶于门。南朝梁宗懔《荆楚岁时记》记载:“五月五日,四民并踏百草,又有斗百草之戏。采艾以为人,悬门户上,以禳毒气。”宋孟元老《东京梦华录》卷八《端午》记载:“又钉艾人于门上,士庶递相宴赏。”宋李昉《太平御览》卷三一引隋杜台卿《玉烛宝典》记载:“五月五日采艾,悬于户上,以禳毒气。”

2.端午饮菖蒲雄黄独蒜酒。清顾禄《清嘉录》卷五《五月·雄黄酒》记载:“研雄黄末,屑蒲根,和酒以饮,谓之雄黄酒。又以余酒染小儿额及手足心。随洒墙壁间,以祛毒虫。”清嘉庆八年杨燮撰《锦城竹枝词》记载:“龙舟锦水说端阳,艾叶菖蒲烧酒香。杂佩丛簪小儿女,都教耳鼻抹雄黄。”

3.端午贴钟馗像或天师像于室。南宋陈元靓《岁时广记》引《岁时杂记》记载:“端五都人画天师像以卖;又合泥做张天师,以艾为头,以蒜为拳,置于门户之上。”南宋吴自牧《梦粱录》卷三《五月》记载:“五日重午节,又曰‘浴兰令节’,内司意思局以红纱彩金孟盝子,以菖蒲或通草雕刻天师驭虎像于中,四围以五色染菖蒲悬围于左右。”

4.端午佩戴彩丝、香囊等辟瘟之物。南朝梁宗懔著《荆楚岁时记》记载:“以五彩丝系臂,名曰辟兵,令人不病瘟。又有条达等织组杂物以相赠遗。”清富察敦崇《燕京岁时记》记载:“每至端阳,闺阁中之巧者,用绫罗制成小虎及粽子、壶卢、樱桃、桑葚之类,以彩线穿之,悬于钗头,或系于小儿之臂。”

《端阳故事图》之《系采丝》(局部) (清)徐扬/绘

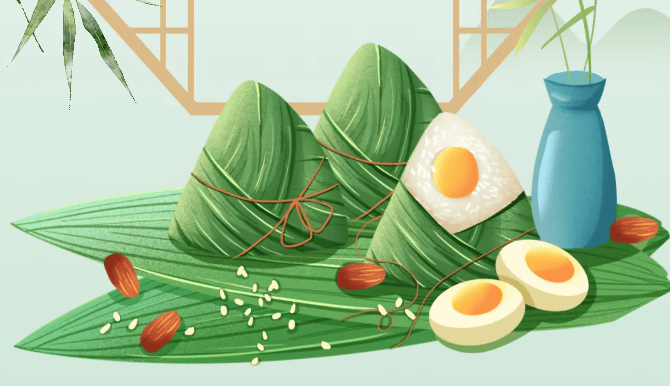

5.端午食粽子、盐蛋等节令食品。宋人陈元靓《岁时广记》记载:“端午粽子名品甚多,形制不一。有角粽、锥粽、茭粽、筒粽、秤槌粽,又有九子粽。”晋代周处《风土记》记载:“仲夏端午,烹鹜角黍。”唐徐坚等著《初学记》卷四引晋周处《风土记》记载:“仲夏端午,烹鹜角黍。”“进筒粽,一名角黍,一名粽。”

6.端午龙舟竞渡。南朝梁宗懔《荆楚岁时记》记载:“是日,竞渡,采杂药。按:五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日,伤其死,故并命舟檝以拯之。舸舟取其轻利谓之飞凫,一自以为水军,一自以为水马。州将及士人悉临水而观之。”成都地区过去流行一首民歌叫《十月看花》,歌中唱道:“五月收拾去看花,一对龙船水中划。六十六根花桡片,划来划去满河花。”

在水面开阔的新津南河举办的龙舟赛(陈翱 摄)

7.端午取蟾酥。晋葛洪《抱朴子》记载,在五月五日有日中取蟾酥,“带其左手于身,辟五兵”的习俗:“肉芝者,谓万岁蟾蜍,头上有角,颔下有丹书八字再重,以五月五日日中时取之,阴干百日,以其左足画地,即为流水,带其左手于身,辟五兵,若敌人射己者,弓弩矢皆反还自向也。”清顾禄《清嘉录》记载:端午节期间,“药市收癞虾蟆,刺取其沫,谓之蟾酥,为修合丹丸之用,率以万计。人家小儿女未痘者,以水畜养癞虾蟆五个或七个,俟其吐沫,过午取水,煎汤浴之,令痘疮稀。”

8.端午采杂药煎汤沐浴。《大戴礼记》卷二《夏小正》记载:“五月蓄兰,为沐浴也。”《楚辞·九歌》记载有“浴兰汤兮沐芳”之词句。宋人陈元靓《岁时广记》也记载宋代端午有“浴兰汤”之风俗。

9.端午演戏娱神。清代以及民国年间,四川一些地区如过端午节,民间灯影戏班、川剧团都一定要唱《雄黄阵》(又名《三仙岛》《盗草》《盗仙草》)等过节戏。

10.端午游百病。清道光二十五年刻本《蓬溪县志》记载:“五月五日,无竞渡之观。士女丰容,杂沓游鹫峰寺塔,又相携登城周览。县依山为城,民辟疾者,率出游以厌之,俗谓之‘游百病’。”成都复兴书局1942年版周芷颖《新成都》记载,成都地区每年正月十六“市民在四门城墙游览,名曰‘游百病’,意今日游过城墙,一年可望无病。”

11.端午拜节。清光绪九年(1883)增续重刻同治本《丰都县志》记载:五月“十五日,谓之‘大端阳’,泛龙舟,欢聚饮酒,与五日同”。清光绪二十年(1894)刻本《黔江县志》记载:“(五月)十五日为‘大端阳’。”成都市大邑县曾流传一首民歌《五月端阳回娘家》:“隔河望见嫂穿纱,背上背个奶娃娃。问呢情嫂哪里去?五月端阳回娘家。”

端午传统习俗早已有之,源远流长。在千百年传承发展过程中,端午承载了丰厚的历史文化底,蕴含着深邃而丰厚的文化内涵。虽然端午习俗随着时代变迁也在发生变异,但始终未能脱离传统上“祛病除邪”之本质。在经济社会迅猛推进的今天,端午习俗中一些符合科学规律、有益于民众身心健康的内容,开始融入现代民俗而得以保留下来,进而成为美化和丰富民众日常生活的重要组成部分。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:刘祯贵

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册