【论苑】论焦竑对杨慎融通学术思想的接受‖范靖宜

论焦竑对杨慎融通学术思想的接受

范靖宜

明代思想家焦竑对杨慎融通的治学思想多有接受与承继,通过整理杨慎的著作,展现了焦竑对考据学为核心的学术精神的深刻理解。焦竑进一步发展了杨慎的博约思想,强调博闻是实现约礼的途径,主张通过实在之知与名物考据修正心学中的空疏之风。此外,焦竑在三教融通观上采用智识化诠释的路径,虽与杨慎在思想旨归上略有不同,但仍受到其深刻影响。研究杨慎对焦竑的学术影响,有助于厘清明清儒学转向的历史脉络与内在发展。

一、焦竑对杨慎的著述整理与学术承继

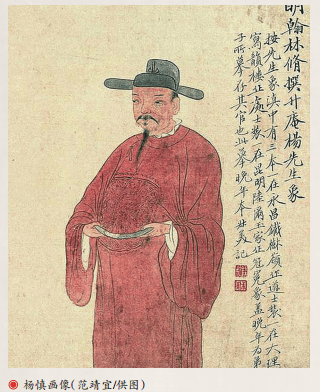

焦竑(1540—1620),字弱侯,又字从吾,号澹园、漪园、漪南生,世称“澹园先生”。他于明万历十七年(1589)考中状元,曾任翰林院修撰和南京司业等职,著有《澹园集》《国朝献征录》《焦氏笔乘》《老子翼》《庄子翼》等作品,是明代后期著名的思想家、史学家及博通型学者,“很多思想具有重要的承上启下意义”。焦竑在考据学和融通的治学态度方面深受杨慎影响,成为明清儒学转向时期不可忽视的人物。

焦竑20余岁时杨慎去世,二人生活的时代相去未远。尽管焦竑可视为王门后学,但杨慎的学术精神对他产生了直接影响。焦竑对杨慎的关注与崇敬是自发而深刻的,这促使他在一生中全力搜集和整理杨慎的著述。《国史经籍志》收录杨慎著述31种,其中包括经类12种、史类2种、子类8种、集类及诗文评点类9种,均被《明史·艺文志》收录。由于杨慎被贬至云南,导致著述大量散佚并难以搜集,焦竑花费数十年时间,利用各种人脉才复得多种。在焦竑去世前两年,《升庵外集》终于辑刻完成。该集共100卷,收录杨慎著述38种,对当时流传的升庵著述进行真伪甄别和精华提炼,在诸多版本的升庵文集中质量极高。

焦竑对杨慎的敬仰之情不仅仅表现在对其著述的整理,更表现在对其学术思想的接受与运用。焦竑曾多次流露出对杨慎治学的称赞:“明兴,博雅饶著达者无如杨升庵先生。”可以说,焦竑的学术著作中处处可见杨慎的影响。例如,精通易学的焦竑对杨慎不为人所广知的易学思想极为关注并熟稔,多次在其易学著作中引用杨慎观点:

杨用修曰:“《易》曰‘密云不雨,自我西郊’。天地之气,东北阳也,西南阴也。云起东北,阳倡阴必和,故有雨。云起西南,阴倡阳不和,故无雨。验之风电亦然。或问:东为阳方,西为阴方是矣。南本阳而属阴,北幽阴而属阳何也?曰:一阳生于子仲,天之气所始也。卦又当坎,北非阳而何?一阴生于午仲,地之气所始也。卦又当离,南非阴而何?”

六四,以在五阴中为中行,而下应初九故为行,言其行于中道而独复也。盖在群阴之中,憬然独觉不从外得,故曰从道。

杨用修云:“金谷二十四友有刘琨,八关十六子有刘栖楚,其中行独复者乎,余谓二子未可言从道,然亦能不困于钩党者矣。”

虽杨慎未形成系统的经学阐释体系,但他为后世学者提供了一种实用方法,即如何在浩瀚的学术资料中运用博与约的关系辨别真言与假说,构建自己的知识脉络与考据方法。林庆彰在《明代考据学研究》中甚至认为,杨慎之后的明代考据学者在方法上皆未能超越他。虽然此判断可能过于突出杨慎的影响,但也并非夸张:“用修树立明人博杂之考据规模,其后之考据家,不论考据方法,或考据路向皆不出用修之范围,所不同者仅态度谨严与否之层次高低而已。故述用修之考据方法者,亦可用之弱侯。”焦竑与杨慎的考据学思路一脉相承,然而在相当长的时间内,研究二人学术传承脉络者甚少,例如龚程鹏的《晚明思潮》、容肇祖的《明代思想史》等均未提及。

二、 焦竑对杨慎融通治学理念的接受与实践

(一)博约观与心学修正

诚如余英时先生之洞见:“明代以智识观点论博约者,杨慎实在焦(竑)、方(以智)诸人之前。”博约论贯穿于杨慎思想体系,是其认知论与方法论的核心,体现了其融通的学术精神。杨慎认为认知是一个循序渐进的过程,只可能由博返约、经粗入精:

学道其可以忘言乎?语理其可以遗物乎?故儒之学有博有约,佛之教有顿有渐。故曰:多闻则守之以约,多见则守之以卓。寡闻则无约也,寡见则无卓也。

就博而言,通过大量阅读与审慎思考,可以找到各学派间的共性与个性,洞悉各家学术主张的脉络与承继关系,避免被某个学派的观点所左右。在儒释道思想的掌握上,用融通的观点可以平和地对待三教内部与他者的会通与分别,避免预设立场导致诸如异端说等相仇言论的出现。就约而言,通过闻见之知的积累达到游刃有余,能够轻松提取、比较并得出结论,同时在践履中需要约礼来规约自身,明确行止的尺度。博与约的融通能够修正心学与理学的空疏学风。

焦竑在《古城问答》中分析了博与约的关系,体现出他对孔子博约论的回归,也是对杨慎博约论的重申:

黄莘阳少参言:“颜子殁而圣人之学亡,后世所传是子贡多闻多见一派学问,非圣学也。”先生曰:“多闻择其善者而从之,多见而识之’,是孔子所自言,岂非圣学?孔子之博学于文,正以为约礼之地。盖礼至约,非博无以通之。故曰‘博学而详说之,将以反说约也’。后学泛滥支离,于身心一无干涉,自是无为己之志故耳。”

焦竑认为博闻之学源自孔子的圣学,值得学习和效仿。更重要的是,博是实现约的途径,因为约是无法再简化和规约的。如果没有博来诠释和阐发约,那么约就成了知易行难之地。现今那些泛滥支离的学问,只知简化繁琐,最终对身心毫无益处,原因在于“无为己之志故耳”,即如杨慎所言,未激发“天聪天明”,未形成自己的知识体系。杨慎以辩证视角看待博约,强调二者的互相依存。焦竑虽未直接说明其博约观源自杨慎,但其诠释的博约关系和态度与杨慎十分一致。焦竑一生与杨慎相似,不断通过知识充实自己。博闻广记已成为其学术态度,甚至是一种生命存在方式。如果不能在博、约中找到平衡与突破,则可能会流于博泛,失却焦点,无法“守之以卓”。

作为博闻的外延,焦竑与杨慎都秉持《论语》中的文质观,这是博学观的必然导向。杨慎重视学统,拥护儒家传统的文教观。如他在“洵美且都”条中指出,一名士人的成长需要国家教养、家学渊源与师友教导三方面的共同作用。这表明,中国古代知识分子的养成非一朝一夕之事,也非一人一家所能完成,而是与国家教育制度密切相关。这是一种博学观的延伸,其目的不仅在于完善士人的人格修养,也在于将士人与未受正统系统教育的群体区分开来。当然,杨慎所推崇的文教观并不在于社会身份的区分,而是强调让专业的人做专业的事。焦竑的文教观则通过对“困知”与“生知”的讨论引申而来:

问:困知是下民,如何可比生知?先生曰:困是大智量人,知学道至急,苦心求通,如四面壁立,无一隙可入,窘迫至此,忽然瞥地一下,便与生知安行之人把手同行,此岂下民所可办?若虽经此一番困苦,未得彻头,即自放下,此与全然不学者何异?故曰:“困而不学,民斯为下矣”,困字最善摹写愤悱气象。

焦竑重新诠释了《论语》中“困而不学,民斯为下矣”,肯定了“困知”者的知识水平与境界:唯有急切追求至道之人才能知困,唯有在四面受困、如临围城之境时,方能体验到认知界域豁然开朗,如同光明涌入,豁然贯通。学问上的困境是专心致学者的独特际遇,缺乏学识的“下民”无法经历这种从困苦到融贯的体悟。但若在求知上的困境中畏缩不前,停止寻求突破,那么便与“下民”无异。焦竑在此强调了持续积累知识的紧迫性与必要性,否则“凡”与“圣”的边界将变得模糊。

在具体知识领域,焦竑与杨慎同样重视实用的学问,如音韵、字形字义以及名物制度的考据,强调小学工夫与对具体事物的考证。焦竑撰写的《焦氏笔乘》《玉堂丛语》和杨慎的“丹铅”诸录一样,都是杂考性质的笔记,内容驳杂而广泛。其中,《俗书刊误》专门辨别字音、字意的讹误,因焦竑惜今人不通古字而作,与杨慎感慨当时陋儒不通古书而作考辨的初衷一致。二人都强烈反对叶音说,焦竑在杨慎观点的基础上进一步提出“古诗无叶音”,启发了后来的音韵学家陈第:“乃以今韵读古诗,有不合辄归之于叶,习而不察,所从来久矣。吴才老、杨用修著书始及之,犹未断然尽以为古韵也。”更为难得的是,焦竑虽专注于考证古字,却并不盲目信从汉儒,这与杨慎的态度非常相似,既崇古又疑古。在“汉儒失制字之意”条目中,他指出汉儒在训诂上的不足:“汉儒郑玄、贾逵、杜预、刘向、班固、刘熙诸人,皆号称博洽,其所注经史,往往多不得古人制字之意。”这种“何至甘心死人脚下”的精神与杨慎在广博中培养卓识的意识如出一辙。在博物学方面,焦竑同样关注山川花草、虫鱼鸟兽,并在《焦氏笔乘》中记录了大量他搜集的药方。

最为重要的是,作为王门后学,焦竑的学术思想根基在于良知学,但他将其发展引入智识化的考据路径。在杨慎基础上,他纠正了良知学一直以来以直观体验为认知方式的偏失,打破了心学践履中个体经验的神秘性与主观性。同时,他也反思了汉儒的考据学方法,认为汉学虽在校订经义、追求真知实义方面独具一格,但可能遗溺本心、禁锢人性。因此,他主张将考据学视为治学的方法,而非学问的全部。相比杨慎,焦竑在闻知与体悟两条路径上更进一步,对考据学的价值与功能定位进行了精准判断。

(二)三教融通与治学旨归

在对待儒释道各家义理与三教关系的态度上,焦竑虽与杨慎同样有儒释道学理上的融通的主张,但焦竑的学术旨归却比以儒为宗的杨慎更为暧昧。二人三教观上的差异恐怕与二人的人生经历有关。焦竑一生仕途平稳,生活安定。其为人性情平和,对于三教学说皆是以理悟入,通过闻知进行融通。而杨慎三教观的转变与形成却无法脱离他的迁谪经历,亦即杨慎的儒道释融通观是以体验为起点的。道释虽为苦闷失意的杨慎提供了一种新的生存体验,但却最终没有完全扭转他根深蒂固的儒家理想。道释二家为他暂时带来了晚年心灵上的平静安宁,但无法格去他对这个有情世界的认知与入世的抱负。儒家“天行健”的不竭活力始终是对世间万物都存有一份关切的杨慎的行为准则与操守,这终究是偏向出世的道释无法提供给他的心灵滋养。

焦竑50余岁才高中状元,在此之前大部分时间专心读书治学。他曾在佛寺读书20年,对道释思想有潜意识的亲近,不像出身正统儒门世家的杨慎那样存在一定程度的边界感。他著有《庄子翼》《老子翼》《阴符经注》等,诠释道家思想,并编有“精解评林”系列,阐释佛经义理。焦竑与其师耿定向曾在儒、佛分际问题上发生分歧,耿定向未能说服他,最后二人分道扬镳。这表明焦竑在融通三教义理的理念上十分坚定,龚鹏程因此评价他为“摄道归佛的儒者”。代玉民在其博士论文《焦竑与明清儒学》中,将焦竑的三教观评价为“智识化”的三教观,并从三教互释的角度梳理其具体理路:以佛释道、以道释佛、以道释儒、以佛释儒,即通过佛、道互相诠释,再以佛、道诠释儒家。他认为,焦竑将佛道义理工具化,淡化了其宗教维度,最终用来揭示儒学,走向“一贯之学”。

最终促使杨慎融通儒道释的是实际的存在问题,而焦竑也面临着身心安顿的问题亟待解决。尽管他晚年生活富足、身体康健,但中晚明知识分子心中的终极生死问题仍困扰着他。与王阳明在龙场悟道前对生死未能解脱的状态相似,焦竑最焦虑之处亦在于生死,即“一旦死生至前,何以抵敌”。未经历过人生大起大落的焦竑显然不像杨慎那样对生死问题有切身的体悟,更多是通过理性在学理上进行认识和自我开解,兼以医方调养与佛道修持。因此,在身心解脱上,焦竑并不像宗教意义上的佛道信奉者那样拥有强烈的超脱生死的急切心理,而是以平和心态泰然处之。

李贽曾对焦竑的态度表示不满,在信中批评他的“散漫”:“兄以盖世聪明,而一生全力尽向诗文草圣场中,又不幸而得力,故于生死念头不过一分两分,微而又微也如此。且当处穷之日,未必能为地主,是以未敢决来。”李贽言辞犀利,向来敢于直指人心。心直口快的性格为他招致许多非议,并导致他与多位交往多年的学友关系恶化。虽焦竑名义上并未与他决裂,但在状元及第后婉拒李贽寻求庇护的请求,显示出二人关系的微妙。李贽在信中尖锐指出焦竑治学结构上的一些问题,焦竑学有所成,状元及第,从世俗视角看已是常人难以企及的成就,但在李贽看来却是“不幸”的。对于以出世求解脱为终极目标者而言,世俗的学问与功名是超越生死途中的障碍。如果不在生死问题上直接用功,当死亡来临时,自身难以掌控,一切知识与功名皆为虚幻。抛开李贽言辞中的道释宗教化立场,他确实指出了焦竑学问成分的构成,即焦竑始终在闻见之知上追求一种洞明状态,未触及解脱的实质功夫。李贽与焦竑间的分歧与隔阂,正是杨慎以闻知与体悟为主线的融通体系间内部矛盾的体现。研究杨慎对二人的影响,将成为重新审视卓吾与澹园间微妙关系的突破口。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:范靖宜(四川大学古籍整理研究所助理研究员,四川师范大学三苏研究院研究员)